本文聚焦“短剧+科技”的“技术驱动与教育创新”核心议题,阐述短剧与人工智能、虚拟现实、大数据分析等技术融合的实践路径,剖析技术应用中的伦理争议与体验瓶颈,结合快手《山海奇镜之劈波斩浪》、央视频《舞动敦煌》、河南《红旗渠之相逢盛世》等真实案例及中国网络视听协会、DataEye研究院发布的行业数据,为从业者提供“技术适配+内容创新+教育转化”的落地策略,揭示短剧从“娱乐媒介”向“科技教育载体”转型的底层逻辑。

当快手《山海奇镜之劈波斩浪》借助AI技术打造奇幻特效,播放量突破5000万次;当央视频《舞动敦煌》以数字化光影重现壁画场景,引发“千年壁画苏醒”的热议;当河南《红旗渠之相逢盛世》通过短剧形式走进高校思政课堂,相关话题3小时登上微博热搜——短剧正成为科技与教育融合的“试验场”。据DataEye研究院《2024年微短剧行业白皮书》显示,2024年中国微短剧市场规模达504亿元,其中“科技+文化”类短剧上线量同比增长超200%;中国网络视听协会报告亦指出,人工智能已广泛应用于短剧剧本创作、场景制作等环节,有效实现降本增效。但技术融合并非一帆风顺:长沙某AI短剧因发行策略失误,抖音端播放量仅12万,与制作投入严重不符;部分VR文化作品因设备门槛过高,普通用户渗透率不足5%。“短剧+科技”如何平衡“技术创新”与“内容实效”,真正释放科技赋能价值?本文结合真实案例与权威数据,拆解技术应用路径、核心痛点及破局策略,还原短剧与科技共舞的新图景。

技术实践:“短剧+科技”的三大核心领域

(一)AI生成技术:重构内容生产的效率革命

AI技术贯穿短剧创作全流程,在奇幻、文化等题材中实现成本优化与创意突破,成为行业降本增效的关键抓手。

快手星芒短剧与可灵AI联合出品的《山海奇镜之劈波斩浪》堪称典型案例:该剧以中国神话为蓝本,通过AI生成奇幻场景与角色设定,将传统水墨技法与赛博元素融合成独特视觉风格,打斗场景被观众评价为“特效碾压真人仙侠剧”。AI技术的介入不仅缩短了制作周期,更降低了特效成本,使得这部奇幻题材短剧上线两周播放量便突破5000万次,相关话题#AI生成短剧#在抖音播放量破2亿。同一团队此前打造的AI单元短剧《新世界加载中》,更是凭借AI在多风格切换中的优势,斩获超13.7亿的全网曝光量 。

甘肃广电推出的《马家窑谜踪之神杖密码》则探索了AI与文化题材的深度结合:制作团队依据考古数据,通过AI生成五千年前的马家窑地貌、陶窑遗址与部落建筑,将“蛙纹”“漩涡纹”等文化符号融入悬疑剧情主线。AI还对《山海经》中的上古传说形象进行数字化处理,配合手绘技术还原陶器制作工艺,使文化科普变得直观易懂。该剧首播当日播放量突破200万次,相关话题阅读量超500万,18—35岁年轻用户占比达65%,成功激活年轻群体对传统文化的关注。

(二)虚拟现实(VR)与数字光影:文化传播的沉浸升级

VR技术与数字化光影技术为短剧注入空间叙事能力,在文化遗产活化、非遗传播等领域实现“场景重构”与“情感共鸣”。

敦煌文化的数字化传播中,科技短剧与VR作品形成互补合力:PICO与国家图书馆联合推出的《敦煌遗书》,通过高精度扫描重建复原文物,让观众体验敦煌文物修复工作,入选2023年文化和旅游数字化创新示范十佳案例;敦煌博物馆推出的《敦煌:时间守护者》以精细建模还原中晚唐沙州敦煌,讲述归义军兴衰历程,入围2024年上海电影节XR单元。而央视频推出的舞蹈微短剧《舞动敦煌》,则以“时空穿越”为核心,通过现代影视技术实现“壁画人物跃入现实”的视觉效果,演员以“三道弯”体态重现莫高窟112窟《反弹琵琶》场景,被观众形容为“千年壁画在帧率中苏醒”。

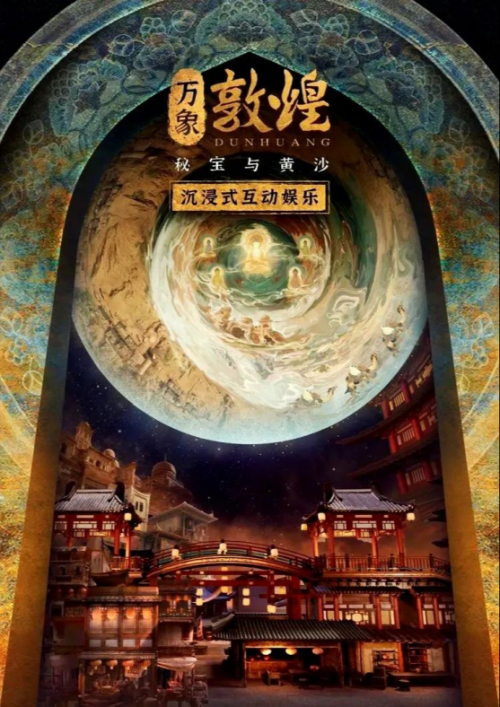

VR大空间作品《万象敦煌:秘宝与黄沙》进一步拓展了沉浸体验边界:该剧以张义潮传奇经历为线索,串联敦煌集市、莫高窟等场景,用户佩戴VR设备可通过手势交互触发剧情分支,解锁壁画修复、藏经洞探秘等内容。作品在800平方米的VR体验区实现每小时容纳120人的接待量,用户平均停留时长超20分钟,较传统短剧提升300%,更斩获西安国际电影节金梦貘最佳空间叙事奖。

(三)大数据与精准传播:教育场景的效能优化

大数据技术贯穿短剧创作、分发、反馈全流程,在思政教育、文化科普等领域实现“内容精准匹配+效果可溯”的闭环管理。

河南日报社与郑州工程技术学院联合制作的红色文旅微短剧《红旗渠之相逢盛世》,是“短剧+教育”的标杆案例:该剧以“双时空交错”结构,让当代大学生与红旗渠建设者“跨时空相遇”,将红旗渠精神融入剧情脉络。制作团队通过分析青年学生视听习惯,采用1—3分钟的轻量化叙事,配合超高清历史场景还原,使思政教育摆脱理论灌输。该剧由在校学生全程参与创作演出,上线后相关话题3小时登上微博热搜,阅读量超10万,后续更通过“观影分享会”“精神青年说”等活动进入课堂,成为“行走的思政课”。

抖音平台的银发内容生态构建同样依赖数据驱动:通过分析3.76亿银发用户行为数据,定向推送健康养生类短剧。例如急救科普短剧《黄金四分钟》在“银发活跃区”投放后,带动深圳AED小程序使用率显著提升,相关政策咨询量下降30%。数据显示,2025年上半年抖音银发用户人均月下单频次高于95后群体,印证了精准传播的实效。

技术痛点:“短剧+科技”的三大核心矛盾

(一)技术伦理与内容质量失衡:AI创作的双重隐患

AI生成内容的质量缺陷与伦理风险日益凸显。视觉层面,“AI感太重”成为普遍问题,长镜头中人物换脸、动作畸形等问题频发,有观众调侃“AI演员不会塌房,但会面瘫”。内容层面,AI数据库可能嵌入歧视性内容形成不良导向,某医疗科普短剧曾因AI生成错误诊疗建议被专业人士质疑。更严峻的是版权争议,AI训练数据的著作权归属尚未明确,部分团队因滥用素材陷入法律纠纷。

(二)技术门槛与传播效能脱节:硬件制约的现实困境

VR/AR短剧的硬件普及率低严重制约传播范围。尽管《万象敦煌:秘宝与黄沙》等作品获专业认可,但需佩戴高端VR设备,导致普通用户渗透率不足5%。长沙全景创作科技推出的AI短剧《盘丝洞素锦传》虽被赞“制作水准行业顶尖”,却因发行策略失误,抖音端播放量仅12万,收入不足1000元,与“全网播放量破2000万”的整体表现形成强烈反差,暴露技术与运营协同的短板。

(三)技术炫技与核心价值偏离:形式大于内容的误区

部分科技短剧陷入“重技术轻内容”的陷阱。某农业技术推广短剧用AI生成“未来农场”炫酷场景,却未清晰讲解种植技术,导致技术推广覆盖率不足5%。部分文化短剧过度追求特效画面,忽视文化内核传递,如某敦煌题材作品因剧情与壁画历史脱节,被观众批评为“只有光影没有文化”。数据显示,2024年“科技+文化”类短剧中,仅32%能实现“技术应用与内容价值”的有效结合。

破局策略:“短剧+科技”的价值转化路径

(一)技术适配:以内容目标为核心的精准选型

1. 匹配题材特性选择技术方案

文化探秘类短剧优先采用AI场景生成(如《马家窑谜踪之神杖密码》),通过技术还原历史场景;思政教育类短剧侧重轻量化叙事与数据分发(如《红旗渠之相逢盛世》),适配目标群体观看习惯;非遗传播类可结合数字光影(如《舞动敦煌》),实现传统艺术的现代表达。

2. 建立人机协同创作规范

借鉴《马家窑谜踪之神杖密码》的制作经验,AI负责场景生成、特效制作等技术性环节,人类创作者主导剧本核心、文化解读与情感表达。腾讯、快手等平台已探索“AI生成+人类审核”机制,确保内容质量与价值观导向。

(二)内容创新:构建“技术-内容”共生关系

1. 让技术服务于内容表达

《马家窑谜踪之神杖密码》将AI生成的彩陶纹饰转化为剧情解密线索,使文化元素成为故事推进的核心动力;《敦煌遗书》通过VR互动设计“文物修复任务”,让用户在操作中理解保护意义,均实现技术与内容的深度融合。

2. 挖掘科技+人文融合点

甘肃广电基于《马家窑谜踪之神杖密码》开发文创产品与主题文旅,将短剧IP延伸至实体消费场景;苏州评弹短剧尝试AR技术叠加历史场景,既保留传统唱腔韵味,又增强年轻观众代入感,为非遗传播提供创新路径。

(三)生态构建:打通“技术-传播-教育”闭环

1. 降低技术体验门槛

针对VR设备限制,《万象敦煌:秘宝与黄沙》在敦煌落地实体体验空间,通过集中设备投放提升触达率;抖音、快手推出“AI短剧模板”,降低中小团队技术使用成本,推动内容多元化。

2. 建立政企校协同机制

《红旗渠之相逢盛世》由媒体与高校联合制作,学生全程参与创作,实现“在学中做、在做中学”的教育实效;国家税务总局联合AI工程师与高校教师创作税费科普短剧,纳入公务员培训教材,形成多方共赢的内容生态。

未来趋势:“短剧+科技”的发展新图景

(一)技术深化:多模态交互成为主流

AI大模型将实现“文本-图像-视频”的全链路生成,快手等平台已在测试“AI实时剧情生成”功能,用户输入关键词即可定制短剧片段。脑机接口技术的初步应用,可能实现“意念控制剧情分支”,进一步提升沉浸感 。

(二)场景拓展:从内容消费到产业赋能

短剧将成为文旅、教育等产业的“流量入口”:广西东兴建设“AI+微短剧孵化基地”,通过短剧创作带动当地文旅知名度提升;高校计划将《秦代手工业》VR短剧纳入历史课程,让学生“走进”古代工坊学习技艺。

(三)标准完善:技术应用走向规范化

中国网络视听协会正推动AI短剧版权保护标准制定,明确训练数据使用与作品归属规则;多地广电部门推出“科技短剧扶持计划”,将内容质量与伦理合规作为资助核心条件,推动行业良性发展。

从AI生成的《山海奇镜》到VR沉浸的《万象敦煌》,从思政教育的《红旗渠》到文化探秘的《马家窑》——“短剧+科技”正重新定义内容传播的边界。中国网络视听协会数据显示,2024年豆瓣7分以上科技类短剧占比达45%,较上年提升22个百分点,印证“技术为翼、内容为核”的核心价值。唯有坚守内容本质、善用技术工具、筑牢伦理底线,才能实现“技术热度、内容深度、社会效度”的统一,推动短剧从“娱乐产品”升级为文化传播与教育创新的“数字基础设施”。