当ReelShort单季内购收入突破1.3亿美元、DramaBox横扫全球下载榜时,短剧出海已从"风口"变成"红海"。但对正谋求产业转型的大同而言,这恰是"换道超车"的黄金机遇。这座从"煤炭之都"向"算力之城"转型的城市,手握文化IP、低成本算力、政策红利三重筹码,完全有能力在全球短剧赛道占据一席之地

一、先看清

先看清:短剧出海的"真蛋糕"与"潜规则"。短剧不是"小打小闹"的短视频,而是一套"内容生产+技术投放+全球变现"的成熟产业体系。想入局,先吃透三个核心真相:

1、市场:

增长快但未饱和,

区域分化藏机会

2025年Q1全球短剧应用超120个,同比翻倍,但头部产品月活(MAU)仅为主流视频平台的1%-意味着99%的市场仍待挖掘。从区域看,东南亚(30%)、南美(22%)是当前主战场,北美靠高付费率贡献10%收入,而非洲、日韩等新兴市场增速已超150%。

关键启示:不用扎堆抢北美,聚焦东南亚、南美"性价比市场",或深耕非洲"流量洼地",更适合大同初创者切入。

2、变现:

IAP是核心,

混合模式更抗风险

目前头部短剧70%收入来自IAP(单集付费+会员订阅),但单纯依赖买量变现的模式已遇瓶颈。反观昆仑万维《DramaWave》通过"付费+广告(IAA)"混合模式,ROI达1.5,远超行业平均1.2的水平。关键启示:初期以"前3集免费引流+后续付费"打开市场,后期接入广告补充收入,降低对买量的依赖。

3、竞争:

技术定效率,

内容定生死

现在拼的不是"拍得快",而是"用技术拍得更准"。AI工具已成为标配:Playturbo能让素材制作效率提升3倍,XMP智能投放系统可将广告测试周期从7天压减至48小时。但再强的技术也救不了同质化内容﹣《DramaBox》在印尼爆火的《香料战争》,正是因为融入了当地皮影戏元素,付费转化率提升25%。

关键启示:技术是"基本功",结合目标市场的"本土化内容"才是破局关键。

二、再盘点

再盘点:大同做短剧出海,到底有什么底气?很多人疑惑:大同既不是影视基地,也没有头部互联网公司,凭什么做短剧?答案藏在城市转型的"先天禀赋"和"后天布局"里:

1、政策托底:

真金白银的"创业缓冲垫"

今年年初,市里出台的《网络微短剧产业扶持措施》,直接戳中创业者的"痛点":

制作补贴:分账超200万元的短剧给10%奖励(最高150万),含20%大同元素的作品额外补10%制作费;

园区支持:入驻企业超20家的产业园补150万,剧组取景A级景区免费;

人才福利:短剧人才纳入高层次人才认定,可享住房、子女教育配套。对初创团队而言,这相当于"降低30%初期成本",试错空间大大增加。

2、文化撑腰:

自带流量的"内容富矿"

大同不缺故事,缺的是"短剧化表达":

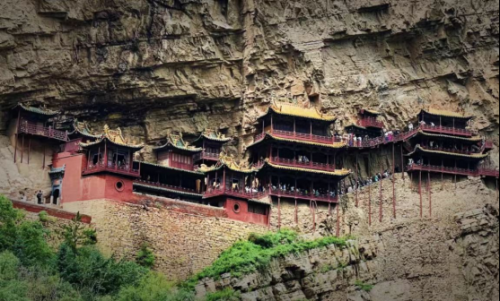

历史IP:云冈石窟、悬空寺、代王府可开发"穿越剧""悬疑剧"(比如《云冈佛首之谜》);

民俗IP:晋北古长城、火山群适合探险题材,刀削面、兔头等美食可植入都市情感剧;

成功案例:此前《立正!永不稍息》因植入"大同什锦火锅"场景,带动当地文旅搜索量涨200%——证明大同元素自带"破圈基因"。

3、算力护航:

低成本的"技术加速器"

短剧制作、AI渲染、海外投放都离不开算力,而大同恰恰是"算力洼地":已建成32.6万架标准机架,服务器超73.6万台,算力分指数全国第三,互联网数据服务业用电成本远低于一线城市。

直白点说:用AI生成1部短剧的素材,在北上广可能要花1万元,在大同5000元就能搞定——这就是"成本优势"。

4、人才储备:

家门口的"新鲜血液"

山西大同大学新闻与传媒学院已开设数字媒体专业,每年培养近200名编剧、后期人才;政府还在引进海外影视技术团队,形成"本地人才+外部专家"的梯队。对创业者而言,不用千里迢迢挖人,家门口就能组建核心团队。三、实战派:大同短剧出海的"四步落地法"光有优势不够,得有"可复制的打法"。

三、实战派

实战派:大同短剧出海的"四步落地法"光有优势不够,得有"可复制的打法"。结合行业规律和大同特色,建议按以下路径推进:

1、第一步:

从"小切口"切入,用"本土化"试错。不用一开始就做"全球化",聚焦1个区域、1类题材,用最小成本验证模式:

选区域:优先东南亚(文化相近、买量成本低)或南美(付费意愿强);

做内容:东南亚拍"晋商海外创业+家族恩怨"(如《马尼拉的山西老板》),植入大同铜器、剪纸元素;南美拍"探险+东方文化"(如《安第斯山脉的云冈密码》);

降成本:用Playturbo做Al多语言配音、字幕,单部剧本土化成本压到10万元以内。

目标:3个月内做出1部付费转化率超5%的短剧,验证市场可行性。

2、第二步:

建"产业集群",把"单打独斗"变"抱团取暖"。依托大同经开区转型综改示范区,打造"短剧产业园",形成全链条服务:

上游:引入剧本孵化公司、AI创作工具企业,提供"大同IP素材库";

中游:集中剧组拍摄,共享摄影设备、群演资源,降低单部剧制作成本30%;

下游:对接海外发行渠道(如Meta、TikTok代理商),解决"出海最后一公里"。

同时联动文旅:在云冈石窟、代王府设"短剧取景打卡点",游客扫码就能看剧、体验剧中场景——既赚短剧的钱,又带火文旅消费。

3、第三步:

用"技术提效",把"人力密集"变"技术密集"大同的算力优势要用到极致,重点突破两个技术环节:

智能创作:联合高校开发"大同文化大模型",输入"云冈石窟+悬疑",就能自动生成剧本框架,把创作周期从30天缩到7天;

精准投放:用XMP系统分析目标市场用户画像——比如东南亚25-35岁女性喜欢"虐恋剧",就定向投放这类素材,获客成本能降20%。

4、第四步:

借"资本杠杆",从"小作坊"到"规模化"。当有1-2个成功案例后,用资本加速扩张:

申请政府基金:大同可发起"短剧出海专项基金",政府出资30%,重点投技术研发和海外渠道;

找跨境合作:和东南亚本地MCN、南美影视公司成立合资公司,共享渠道和收益(比如《ShortMax》在巴西和网红合作,单月营收破500万美元);

控风险:买"海外版权险",避免因目标国政策变动导致损失——把风险控制在可承受范围。

四、给创业者的“避坑指南”

别贪大:初期团队控制在5-8人,聚焦"内容+投放"核心环节,其他外包给产业园服务商;

别跟风:不要盲目模仿ReelShort的"欧美贵价剧",大同的优势是"中低成本、本土化内容";

别忽视合规:在海外设本地公司,雇佣律师处理版权、数据隐私问题——避免"赚了钱却被罚光";

善用政策:主动对接文旅局、科技局,申请制作补贴、算力优惠,把政策红利变成"真利润"。

大同的"新赛道",就是"内容+算力"的融合。当全国都在拼短剧出海的"流量红利"时,大同的机会不在于"跟风",而在于"差异化"——用云冈石窟的文化IP做内容,用全国第三的算力降成本,用政策红利搭平台。对创业者而言,这不是"从零开始",而是"站在城市转型的肩膀上起步"。

全国短剧出海的船已经开了,大同的船也已鸣笛——抓住"文化+算力"的双引擎,就能在这场全球竞争中,把"大同故事"讲给世界听,更把"大同产业"做成新名片。