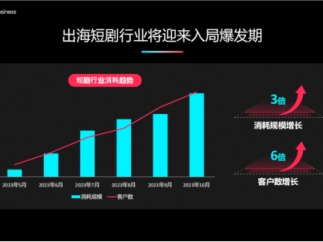

“一胎生99个儿子”,如此夸张的情节让不少观众直呼“太离谱”、“看不下去”,可相关短剧仍在网络迅速走红。不可否认,短剧已成为当下不容忽视的内容形态。数据显示,2024年全国微短剧市场规模已达505亿元,首次超过电影票房。预计到2025年,这一数字将上升至634.3亿元,并在2027年突破千亿元。

这类单集不超过10分钟的剧作,正以近乎“病毒式”的速度占据人们的零碎时间。当我们越来越习惯竖屏观看、即刷即走的节奏,一个问题也随之浮现:究竟是我们在掌控媒介,还是媒介在无形中重塑着我们?

流量井喷:

微短剧如何改写看剧习惯

01

自2025年春节起,红果短剧平台多次公布播放量破十亿的战报。据澎湃新闻美数课统计,截至10月9日,已有至少40部微短剧加入“十亿俱乐部”,更有8部作品播放量突破30亿大关。

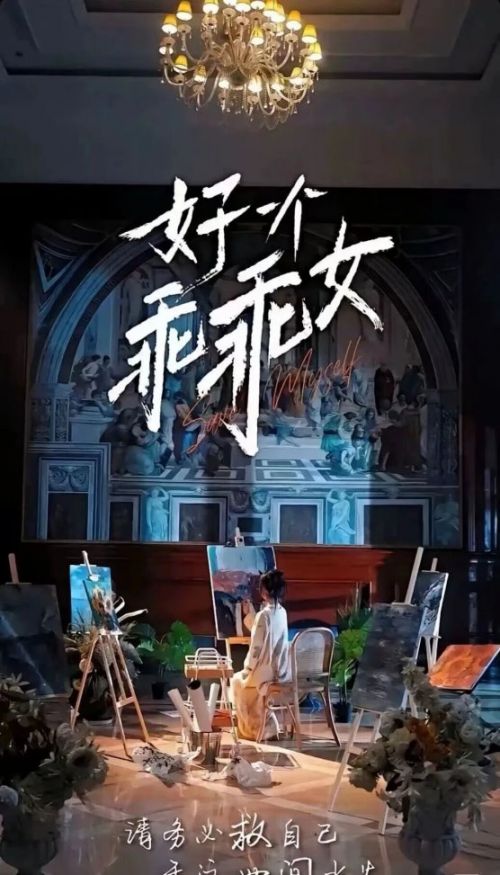

微短剧凭借体量小、节奏快、反转密集等特点,精准契合了现代人碎片化的娱乐偏好。在这个世界里,“爽感”成为最高追求。为了迅速吸引观众,微短剧形成了一套独特的视觉语言:竖屏构图、浅景深镜头、碎片叙事与完整情节并存。传统影视的渐进式结构被打破,“开局即高潮”成为常态。观众不必等待剧情缓慢铺陈,第一集往往就迎来冲突和转折。

情感投射:

我们为何沉迷“即时满足”

02

微短剧的热度已不仅是一种娱乐现象,更像一面镜子,折射出当代人潜在的心理需求与时代情绪。有观点指出,其背后隐藏着人们对现实压力的逃避、对“逆袭”情节的渴望,以及在快节奏生活中寻求快速宣泄的集体心理。

沉浸在微短剧构建的情感世界中,某种程度上是在进行一种低成本的情绪代偿。借助剧中角色的翻身与反击,我们在现实中所承受的压抑与挫折,似乎也得到片刻的舒缓。

然而这种“爽感”往往短暂。微短剧并非孤立的产物,它与网络文学、短视频等内容形态一同,将现实矛盾高度简化。问题是,它所提供的解答常常是虚幻的——真实世界的复杂性被压缩为黑白分明、强弱对立的简单剧本。

更值得警惕的是,算法基于用户偏好的持续推送,在满足即时愉悦的同时,也可能筑起一座“信息茧房”。长期处于单一类型的情感刺激中,我们的情绪反应是否会趋于单一?感受力是否会变得迟钝?这或许是短剧狂欢背后,值得我们冷静审视的议题。

路在何方:

短剧未来需要价值回归

03

面对微短剧发展中的种种问题,我们需要的不是全盘否定,而是理性审视。正如广电总局所提示,艺术创作可以充满想象力,但必须建立在对生活真实与基本逻辑的尊重之上。

平台应承担起社会责任,加强内容审核,优化推荐机制,不能唯流量是从。创作者也需守住创作底线,提升内容品质,努力打造剧本扎实、有思考、有美感的作品。

真正的竞争力,源于对现实的深刻洞察与艺术转化,而非依赖“十秒一爽点、二十秒一反杀”的固定套路。只有回归生活、真诚创作,才能实现流量与口碑的双赢。