当抖音即梦AI的月活用户突破3250万,快手可灵的年化营收飙升至1.54亿美元,AI与微短剧的碰撞早已不是概念炒作,而是正在发生的产业革命。从烧钱圈地的混沌探索到技术突破后的生长,行业正迎来关键转折点。

01 困局:炫技与实用之间的技术鸿沟

AI短剧曾一度陷入两难困境:低质量作品靠魔性剧情博流量,却因画面粗糙、逻辑混乱被品牌方避之不及;高质量创作虽受市场期待,却被技术瓶颈卡住喉咙。

九派财经的调研显示,超过60%的创作者坦言,人物一致性、空间逻辑错乱和动作卡顿是横亘在面前的“三座大山”——AI生成的角色常出现一集一张脸、六指的尴尬,转身场景里家具位置莫名漂移,奔跑镜头更是充斥着顺拐等低级错误。

这种技术局限直接导致行业陷入叫好不叫座的怪圈。南京炫佳科技秦林曾直言,早期AI生成内容需人工逐帧修正表情和动作,看似节省了拍摄成本,实则耗费大量后期精力。

即便是抖音走红的《我在阴间送外卖》等作品,虽凭借创意出圈,也因镜头衔接卡顿、人物形象跳脱,难以获得高端品牌投放。

平台端同样焦虑:抖音即梦靠流量扶持聚拢了海量创作者,却缺乏现象级作品支撑商业化;快手可灵虽在图生视频领域技术领先,却因首尾帧衔接问题难以满足专业制作需求。此时的AI,更像个炫技高手,而非生产利器。

02 破局:奇妙慧影的动作生成革命

奇妙慧影团队近期公布的技术突破,精准击中了行业最痛的动作生成难题,为AI短剧走向工业品提供了可能。

据网易新闻报道,该团队研发的动态衔接算法成功攻克了快速运动场景的生成瓶颈,不仅能让角色奔跑、打斗等动作自然流畅,更解决了长期困扰行业的首尾帧逻辑断裂问题,最终实现“低成本、高效率”的动作生成。无论是武侠题材的飘逸招式,还是都市题材的细腻情感动作,均能精准呈现。

这一突破的价值在实际创作中尤为明显。

传统AI生成的打斗短剧,常出现上一帧出拳、下一帧手在腰间的割裂感;技术升级后,角色挥剑、转身等连贯动作的误差率大幅降低。

更关键的是,技术实现了动作库+实时生成的双重能力——创作者可调用预设的120组基础动作模块,通过文本指令调整速度和力度,AI能自动补全中间过渡帧,单场动作戏的制作时间大大降低。

对行业而言,这种突破绝非单一技术优化,而是重构了成本与质量的平衡公式。借助新算法,一部AI短剧的综合成本降低60%以上。

更重要的是,技术让AI短剧终于具备了吸引品牌投放的质感底气。动作流畅、画面精致的作品正成为品牌方的新选择。

03 重构:从创作到变现的全链条革新

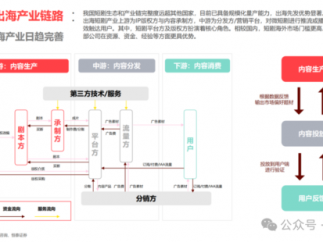

奇妙慧影的技术突破并非孤立存在,而是AI重构短剧产业链的缩影。从剧本孵化到商业变现,技术正渗透每个环节,催生出全新的产业生态。

在创作端,人机协同已成为主流模式——编剧聚焦核心创意与人物塑造,AI则依托版权素材库快速生成剧本初稿。南京智影文化传媒实践显示,这种模式能将剧本迭代周期压缩40%。

制作环节的变革更为彻底。

过去30人团队3个月拍一部剧的模式,正被4人团队两周出片取代。博纳影业与抖音联合出品的《三星堆:未来启示录》,借助AI完成了传统拍摄无法实现的奇幻场景构建,成本降低却保持了电影级质感。

而奇妙慧影的动作技术与炫佳科技的Kino-AIGC模型形成互补,前者解决动态流畅性,后者攻克多语言适配与场景生成,让一键生成多版本短剧成为现实——1部中文短剧可同步输出带本土化场景的越南语、泰语版本,出海效率提升5倍。

变现端的僵局也正在被打破。技术成熟带来的内容提质,让品牌方从观望转向入局。

平台策略也随之调整,抖音将动作流畅度纳入流量分发权重,B站则为技术与内容双优的作品开辟AI创作专区,形成优质内容-流量倾斜-商业变现的正向循环。

04 平衡:技术狂欢下的内容初心

值得警惕的是,技术突破绝不意味着内容让路。正如央视《美猴王》凭借“以古人之规矩,开自己之生面”的创作理念获得认可,AI短剧的终极竞争力仍在故事本身。

当前部分团队陷入技术堆砌误区,用华丽的动作场景掩盖剧情空洞,最终难逃播放量高但讨论度低的命运,这恰恰印证了技术服务内容的核心逻辑。

奇妙慧影的技术团队也意识到这一点,在算法优化中特意加入情感适配模块——AI会根据剧本中的情绪标签调整动作幅度,让技术真正成为情感表达的载体。

技术与内容的融合,正是高质量AI短剧的秘诀,就像数字艺术家“土豆人”能接到赫莲娜广告,靠的不仅是画面精致,更是内容与品牌调性的契合。

技术终为故事服务。从奇妙慧影的技术突破到全产业链的AI赋能,微短剧行业正在经历效率与品质的双重洗礼。

技术解决了能不能做、做得快不快的问题,而真正决定行业高度的,仍是故事好不好看、情感真不真实。

当AI学会流畅地讲故事而非生硬地秀技巧,当创作者能用技术解放创意而非被技术绑架,AI短剧才能真正迎来属于自己的黄金时代。