中秋佳节的温情时刻,总是让人心生向往,而在这个桂香四溢的日子里,西山书院内却悄然展开了一场关于文化传承与品牌创新的深度研讨。正如方一鸣所言:“中秋是团圆的日子,更是传承的日子。”这场聚集了文化学者、侨界领袖与影视专家的智慧碰撞,以“短剧”为载体,探讨了如何让千年文脉焕发新生,如何通过文化与产业的深度融合,让西山文化走向更广阔的天地。

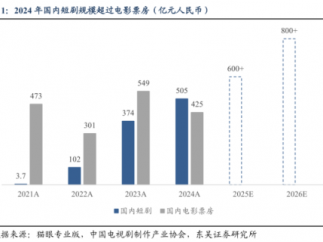

西山,拥有2000余年的建置史,是三国孙权避暑的故地,更是武昌鱼的原产地与辛亥首义的重要见证地。然而,如今的年轻人对西山的了解却多停留在“武昌鱼”这一名号之上,真正的山水故事与书院文脉却鲜有人知。方一鸣对此忧心忡忡,他直言:“文化与产品‘两张皮’的问题突出。”在短视频与短剧主导的碎片化时代,如何让厚重的人文底蕴轻量化呈现,成为他思考的关键。短剧,以其单集5-8分钟的紧凑节奏与生动情节,恰好能够承载文化细节,植入品牌内核,深得年轻人的喜爱。

作为文化传承的桥梁,海外华人对“根”的眷恋更是深沉的情感动力。邝远平回忆起在澳大利亚的经历,许多华人对家乡的渴望在于缺少“触达窗口”,而短剧则可以填补这一空白。他提到的“情感叙事”策略,尤其引人注目:通过侨二代回乡寻根的故事,跨越时空的对话,能让海外游子感受到家乡的温度与文化的凝聚力。邝远平的见解不仅展示了文化传承的情感深度,也为短剧的创作提供了新的视角。

在影视创作的专业领域,刘琼的建议则为短剧内容的丰富性注入了新鲜血液。她强调“内容为王”,并结合成功的短剧案例,提出了“三线并行”的创作框架。通过历史线、当代线和情感线的交错,短剧不仅能展现西山文化的深厚底蕴,还能与现代生活产生共鸣。这种“小切口承载大情怀”的创作思路,将为短剧的传播增添更多的可能性。

经过三小时的深入探讨,方一鸣、邝远平与刘琼三人达成高度共识,初步拟定了“西山文化短剧”三年行动计划。首季推出12集系列微剧,以“中秋·故乡月”为主题,贯穿历史、当代与情感三条主线,力求通过丰富的文化彩蛋,让观众在享受短剧的同时,也能对西山文化有更深刻的理解。

这一切的探索,都是为了让西山的月、武昌鱼的鲜、家乡的水,通过短剧走进年轻人的手机屏,更走进他们的心里。方一鸣总结时说:“今天的会议不仅是一次内容策划,更是一场文化使命的接力。”而邝远平和刘琼的笑容中,也蕴含着对未来的期待与信心。正如他们所言,短剧不仅要“播出去”,更要“引回来”,让文化传播的种子在更广阔的土地上生根发芽。