随着人工智能(AI)技术的迅猛发展,影像创作领域正迎来新一轮的技术革命。生成式AI技术(AIGC)的突破与应用为影像创作,尤其是AI短剧创作,带来了前所未有的可能性。创作者们一方面不断拓展综合短剧创作的“后电影化”趋势,另一方面也逐步探索专属赛道式的内部创新。

AI短剧创作的双重路径:电影语言再现与动态界面叙事

电影影像叙事与动态界面叙事是当下生成式AI短剧的两种趋势,前者表现为对现有电影形式语言的再现与模仿,后者则以“旁白+ppt”式的形式构成。

对现有电影形式语言的再现与模仿,一方面表现为超大全景与超大特写的影像级奇观呈现,另一方面表现为试图用蒙太奇叙事来建立影像与影像之间、影像及其内在调度的逻辑关系。显然,这种创作方式以电影本位为基础,包含着人们对AI模型未来开展影视级实践应用的期待。

然而,由于目前AI技术在稳定性(人物表演、物体运动)方面仍存在局限,通过旁白对画面进行解说的形式,能够最大程度地使观众聚焦于剧情的推进,并且有利于单个画面中奇幻事物的呈现,从而较为简洁且清晰地传递画面信息和故事思想。这般近似“照片蒙太奇”+“ppt式动态界面”的形式体系,显然不是来自于电影语言本位,而是更加接近于当下的桌面电影、计算机界面美学等特质。

上述两个方向上的差异化表现,从实践应用层面上回应着当下有关人工智能影像创作的理论之争:究竟应当让AI作为电影创作工具的一环来辅助制作,还是遵循AI自身的技术特质去重建以往的影像理论。

AI短剧创作的艺术特质:奇幻叙事与情感捕捉的双重维度

在本体论层面上的创作理念分野之中,基于当前全球重要AI影像节展的获奖作品分析,能够发现当下AI短剧创作的主要特色有以下三点:超现实或奇幻的叙事内容,内在世界的情感诉求以及影像逻辑组织的旁白形式。

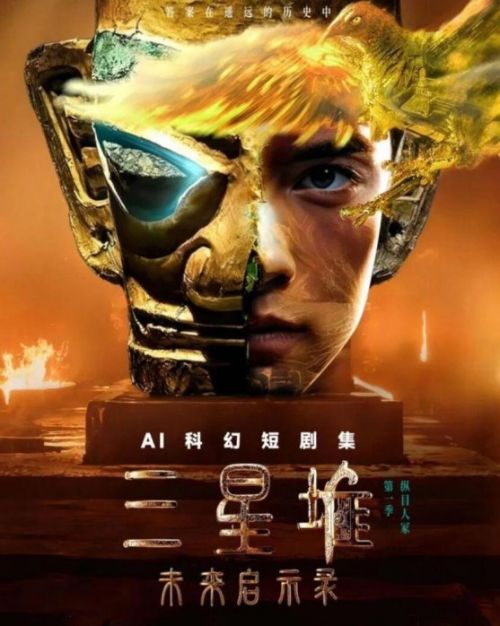

《三星堆:未来启示录》海报(图片源于网络)

超现实或奇幻的叙事内容通常表现在世界观设定上,《三星堆:未来启示录》是此类的集大成者。无论是神话与未来结合的宏大叙事,还是叠加在现实世界之上的某种奇幻想象,这类作品都聚焦着人们对未来科技、非人世界、过往世界、意识空间的创作关注。它们一方面折射出AIGC技术在降低专业制作技术门槛上的积极作用,另一方面反映出人们在“想象力”层面上的极大解放。比如AI文物微短剧《吴王夫差青铜剑》就通过数字活化还原了与该文物有关的故事讲述。

《英雄》海报(图片源于网络)

相比叙事维度上的狂放想象,AI微短剧通过家庭伦理、个体成长等价值表述展现了一种对内在情感的捕捉。在《英雄》中,现实生活中不被待见的主人公穿越回古代,最终学会自立自强,完成自我成长。但与同期的AI短片创作相比,明显缺少对于个体内在情感世界的细腻刻画。比如《暮蝶归乡》将人物限于困境时的心理活动与儿时母亲的一首歌相结合,将人物处于外在宇宙与内心过往的张力之中,形成了一种具有情感体验的叙事表达。

然而,无论是叙事内容,抑或是情感诉求,生成式AI影像的创作者们所要面对的核心问题是如何基于当下AI工具特点来组织影像关系。如《山海奇镜之劈波斩浪》等AI短剧增加了“旁白”的讲述功能,其本质是一种回归文学性的创作策略,也是最简单地进行画面间关系建构。就目前来说,AI微短剧甚少借用其他数字创作手法,如合成、粒子效果、扫描建模等虚拟形式去进行综合创作,目前仅《爱永无终止》一部作品尝试将虚拟与真人进行结合。

尽管尚有局限,但未来将至,生成式AI短剧有潜力成为影像创作领域的颠覆性力量。随着AI技术的不断成熟,AI短剧将不再局限于传统电影影像语言的再现,而是有可能彻底重塑叙事与视觉表达的方式,并且在“电影”与“数字艺术”的交汇处孕育出全新的影像形态和叙事维度,打开影像创作与体验的新纪元。