【摘要】微短剧已成为新大众文艺的重要组成部分,其被大众广为接受的核心原因在于精准契合新大众文艺贴近草根、服务大众的本质属性,深度回应并满足了普通人在认知和理解现实过程中所产生的、扎根于日常生活体验的草根幻想。草根幻想能激发人的现实反思与文艺创作,在文化发展中具有重要作用。微短剧作为由幻想进入媒介文化语境的中介,通过建构语境的合法性、角色的接近性和观念的有效性,将草根的幻想转化为一种网络文化话语,实现草根话语的生产与传播。当草根的幻想整合为话语后,微短剧通过其持续的文化参与、鲜明的文化辨识度、广泛的文化影响力和稳固的文化身份让草根话语的表达方式升维,进而赋予其应有的文化地位。

【关键词】微短剧;中介化;幻想;媒介文化;文化地位

随着数字媒介对大众文化的深度形塑,近年来异军突起的微短剧成为新大众文艺的重要组成部分。在草根的文艺评论与文化消费迅速流行的文化语境下,微短剧凭借紧凑明快的剧情,能够迅速抓住观众眼球,契合快节奏生活下人们碎片化的娱乐需求。微短剧的题材涉及都市情感、古装玄幻、职场励志、家庭喜剧等各种内容,满足了不同群体的兴趣偏好。最重要的是,微短剧的主题明确直接,故事内容明畅简单,尤其契合普通人的生活节奏与娱乐需求。通过短视频平台的传播,微短剧迅速扩散并引发广泛关注。作为一种迅速流行的新大众文艺类型,微短剧在人们的文化生活中承载着什么样的文化情感,反过来对这种情感又有什么影响?寻找以上问题的答案对理解微短剧在新大众文艺中扮演的角色具有重要意义。

一、草根的幻想:微短剧流行的文化动因

从理性与现实视角审视微短剧的故事内容,不难发现其叙事往往趋于简单,甚至略显“幼稚”。现实生活中,人们的行事风格和经历通常不如微短剧所呈现的那般极端、直接和富有戏剧性。但这种稍嫌简单幼稚的情节走向和叙事,恰恰反映出普通人对现实世界的某种幻想与期待。随着技术的发展,社会的运转逻辑越来越复杂,人们只有具备丰富的经验和专业知识才能加以理解。这种专业和经验的门槛让“人们更难从现实世界中获得认同……虚拟世界所构成的镜像使个体自我认识更加困难”。草根群体从心底渴望一种简单直接的解释方式与应对策略,以化解现实困境。而微短剧恰恰迎合了大众的心理诉求,它以架空现实、构筑幻想的形式,让人们在短暂的观看中挣脱现实的枷锁,沉浸于由其制造的爽感中。

草根的幻想是底层人在缺乏专业学习和知识的情况下,基于个人经验以及片面的信息形成的。由于“‘现实’不是从来就有、先于人而存在的,而是由人利用客观条件、发挥主观作用而构建的”,这些幻想反映出草根群体对某种规则或价值的认同与坚持,也反映出其在长期的自卑、焦虑与被忽视的情况下希望能够表达和被看见的潜意识。草根群体的幻想本质是对现实生活的一种理解和把握方式,他们在理性上清楚这种方式不具有合理性。草根的幻想主要具有以下特征:其一,身份的贴近性。草根群体的幻想往往紧紧围绕日常生活展开。由于身处社会底层,日常生活视角下的故事更容易引发其感触与共鸣。如微短剧《力王》的主人公陈远是一名农民工,《消失的厨神》主人公以厨艺起家。其二,情感的质朴性。草根的幻想通常蕴含着质朴而真实的情感,在微短剧的故事情节中,出身草根的主角却能轻易获得世俗意义上的成功,把曾经瞧不起自己的人打倒在地,并以英雄救美或荣归故里的方式报答恩人和真心人。如微短剧《重生之我为自己代言》的主角任凡重生后积极报答自己的救命恩人于飞燕,并帮她走出债务困境。其三,现实的客观性。草根的想法尽管是一种幻想,却仍有一定的现实基础。《我真是药神》中主角李医生治病救人反遭道德绑架,这种对现实人性的描绘就具有一定的客观性。其四,偏向于个体或小群体。草根的幻想多集中在个体或小群体的视角,他们更关注自身、家人及身边人的生活。所处的社会位置和生活环境决定了他们更侧重于解决实际的个人问题,以及满足亲近者的需求。

从社会文化的角度看,草根的幻想主要反映普通民众的认知方式。草根阶层身处基层,其专注于柴米油盐等生活琐事,对社会文化问题缺乏系统思考,因此其对现实的认知自然趋向简单化。在劳碌的生存境遇中,幻想成为人们为数不多的心灵慰藉。宽敞明亮的住宅、挥金如土的潇洒、“X 总”“少爷”“龙王” 的称号等,成为草根群体对轻松惬意的生活与较高的社会地位的直接想象。草根的这些幻想是基于对现实困境的深刻感受与突围的渴望,在文化层面,这也是民间文化蓬勃生长的源泉。这些幻想元素融入社会生活,成为跨越时空和地域的文化纽带。

在文学的发展中,草根的幻想同样具有重要地位。在没有形成系统化文学表达的远古时期,口耳相传的神话传说便是一种最初的幻想形式,精卫填海、夸父追日、女娲补天等中华经典神话,都彰显了一种草根式的世界观与精神世界,幻想是人们对自然现象与现实规律最初的解释与把握方式。以仙神、鬼魂、精怪为题材的唐传奇大量依赖草根性的幻想,这种幻想“有时被理解为与人类行为相对应的自然预兆,有时又被理解为隐秘的历史知识,还有的被当作反思日常生活秩序的思维方式或者存在方式等”,由此架构起了古代志怪小说的底层叙事。随着明清时期民间说唱、戏曲等艺术的蓬勃发展,草根的幻想更加成为文艺的主要内容。评书艺人将史实与幻想故事融合,把帝王将相、江湖侠客的故事与善恶有报、正义伸张的美好愿望相联系,使幻想在文学中得以达成并体现出来。经典剧目如《窦娥冤》《天仙配》等,在反映民间疾苦的同时,以充满幻想色彩的形式表达着超越现实的美好期许。

然而,在现代浪潮冲击下,草根文化由于缺乏系统性的表达场域和传播方式,正在失去审美和文化的创造力。基于乡土社会和紧密社群结构的草根文化被原子化的高楼大厦和城市节奏切碎,草根文化的氛围与土壤也遭到破坏。城市文明要求一种不同于乡土社会的认知体系与道德文化框架,这便让草根文化失去了萌发幻想的现实土壤。新媒介技术已成为文化交流的前置条件,唯有依托和附生于媒介平台的文化才能得到有效传播,但这种传播模式也会让未能适配媒介框架、未被整合吸纳的文化元素被排斥在外。由于知识沟效应,草根群体的文化处于弱势,难以及时有效地进入新媒介主导的文化系统中,从而逐渐失去存续和发展的文化环境。如此一来,草根阶层的幻想文化逐渐式微。简而言之,随着文化表达的媒介转向,缺乏媒介化表达方式的草根文化逐渐失语,草根的幻想也将日益失去文化活力与创造力。

二、幻想的中介:微短剧的草根话语传播

在当下的文化传播格局中,媒介“已然成为社会和文化实践的一个结构性条件,同时存在于特定的文化领域以及作为整体的社会中”,它“扮演着其他文化和社会制度之间的纽带角色,并为我们理解作为整体的社会提供了诠释框架”,因此,草根群体的文化必须契合媒介文化的表达范式才能跻身媒介场域。现实中以网络小说、电子游戏、电影等为代表的主流媒介文化形式各自都拥有一套相对成熟独特的表达框架,尽管它们都含有丰富的幻想元素,但在观念呈现、幻想形态等方面与草根文化并不完全相融。例如,网络小说的观念呈现与草根文化最契合,其主题所包括的个人英雄主义的极致彰显、阶层跃升的渴望、对世俗意义上成功的追求也是草根文艺的重要题材,但网络小说更聚焦于宏大的仙侠奇幻世界、波澜壮阔的历史权谋争斗或都市精英的励志传奇,复杂的世界观与情节超出草根的幻想限度。同理,电子游戏的强交互性与基于探索操作的内容呈现等都在一定程度上把草根的幻想隔绝在外。

话语是“那些属于同一种形成系统的陈述集合”。随着媒介文化生产内容的不断丰富,幻想与现实的关系逐渐发生变化,“想象性与现实性交融、物理接触与概念理解衔接、媒介表征与三维实体趋同”成为媒介文化发展的新趋势。微短剧提供了能够承载这种幻想的文化语境,其认知的简单性、角色的接近性和观念的有效性生产出适宜草根话语的媒介场景,进而将草根的幻想转化为网络文化话语并得以进入社交空间。

其一,以认知的简单性赋予幻想的合法性。在日常生活场景里,普通人由于缺乏专业知识储备与系统深入的观察视角,对现实生活的认知和判断容易陷入主观臆想。这种认知局限体现在日常生活中就是草根话语的“不现实”,如过年团聚时亲戚们席间的吹嘘炫耀、出租车司机对时政的高谈阔论等。草根文化天然带有“不靠谱”的特征。然而,微短剧却是一个独特的“语境转换器”,其深谙大众的思维模式,主要以简单直接的认知路径和判断方式驱动故事发展,观众可以轻松理解故事。例如在以白手起家、再造商业帝国为主题的微短剧中,主角赚得第一桶金的原因往往是运气、兄弟情谊或仅有主角拥有的机缘和能力。这种贴近生活、简单质朴的故事逻辑,以及在现实生活中难以服众的解释,可以稳稳地嵌入微短剧的核心剧情,赋予幻想以正当性和合法性。

其二,以角色的接近性激活幻想的共情性。雅克·拉康(Jacques Lacan)指出,“自我的动因于社会规定之前就置在一条虚构的途径上”。人类自我意识的出现源于一种幻想性的误认,这种误认在人类心理发展和社会文化构建中扮演着关键角色,并塑造人类的情感体验结构。“被婴孩当作真实的那种自我不过是一个虚幻的建构,这种构造基于对肉身整体性的镜像形象的虚假信念,产生了那西索斯式的自恋。”人类自我意识中的带有幻想色彩的情感体验,在文化形成中具有重要作用。人们往往会依据幻想塑造的理想形象,去寻求与他人的认同和连接,进而产生共情心理与亲近感。伴随深度媒介化社会的来临,媒介“已经实现了对人类日常生活的全面渗透和融入,而主体在虚拟世界中的自恋、交往等符号化的行为均是以‘伪我’的身份和形象去发生和开展的”。幻想是媒介文化形成和发展的关键力量,而共情是幻想进入文化层面的重要途径。对于微短剧来说,故事角色是让观众进入幻想世界的主要抓手。微短剧在角色选取与认同上坚定地贴近普通人的身份认知和思维方式,并且坚持贯彻主角的日常习惯和生活认知必须符合和接近普通人的经验这一原则。《父爱沉如山》的主角为爱女心切的农民老父亲,《盒饭骑士与荆棘权杖》的主角为一名中年外卖员,《杀猪医圣》的主角为一名屠夫,他们或拥有某种超能力,或具有不为人知的能力与关系,但其行动的逻辑与环境永远是普通人熟悉的文化语境。这些接地气的角色身份让观众在观看微短剧时能迅速找到情感的连接。并且,这种接近性并不仅仅体现在角色的外在形象与经历上,更体现在情感内核的共鸣上。剧中人物的行为尽管看起来浮夸,但其对美好生活的向往与对道德伦理的维护反映出草根文化的核心价值。观众透过角色产生对草根价值的深度认同,在产生的情感共振中,草根的幻想绽放出独特的文化魅力。

其三,以观念的有效性激发幻想的超越性。微短剧集中展示出勤能补拙、人定胜天、尊师重道、乐于奉献、重视家庭等普通人的道德伦理与文化观念。在现代生活中,这些观念往往被评价为陈腐、保守等。实际上,这种判断掩盖了草根文化观念的反叛性和超越性。草根文化的“保守”“陈腐”反映出对传统伦理道德的遵奉与坚守,虽然这种伦理观念的可行性降低了,但人们对它的认同与期待并没有消失,反而让这些伦理价值与思想观念“从其现实语境中剥离出来,也就是从人们对自身的痛苦遭遇不得不理解和接受的现实态度中剥离出来,让它变成游戏性叙事中不必理解和接受的事件,让原本看似合情合理的生活现实,变成痛苦境遇的事件性寓言”,进而具有穿刺与超越现实的潜能。因此,微短剧所承载的观念绝非空洞的口号,而是具有切实改变受众思维,引领其突破现实的强大力量。微短剧《重回1998》讲述了一个赌鬼穿越回年轻时代的故事,其利用未来知识发财致富的故事固然简单,但其改过自新后维系亲情、关爱家人的价值呈现却是人们深度认同的文化观念。正是这种深入人心的文化观念,让观众意识到坚守某些观念或许不能打破现实的僵局,却可以守护内心的准则。微短剧通过彰显草根文化中牢不可破的价值观念,打破了现实对幻想的支配与制约,让草根的幻想超越了现实的维度,赋予其进入媒介文化体系的潜能。

草根的幻想某种程度上是“对特定困境的回应,或是对基本的社会问题的解决”。它以一种确定性的姿态“不懈而迫切地想要寻找出一个简单的、一针见血的方法”,但“这种解决方法,或者至少是它的可能性,必须被社会情境所认可”。微短剧带给草根的正是让其幻想获得被社会情境认可的资格与存在方式,并将草根的幻想整合为一种适应当代媒介文化语境的话语,以自身为中介形成稳定的话语生产系统。一方面,微短剧创造了一个适宜草根文化表达和生产的内容生态,把碎片式的观念与幻想整合进媒介文化结构中。另一方面,微短剧开创出的内容生态与表达空间让草根的幻想可以自行建构出符合草根文化与观念的话语,释放幻想的文化生产力。

三、草根话语的表达升维:微短剧的文化赋格

草根的幻想整合为一种草根话语后,已成为当代社会的一种文化表达,进而被媒介赋予一定的文化地位,完成赋格。新媒介通过两种方式改变一种文化的地位,其一是通过改变这种文化赖以存在的外部条件,其二是直接地重新组织这种文化的诸审美要素。微短剧作为一种新媒介,同时赋予草根话语以新的传播语境和审视视角。具体而言,微短剧以其持续的文化参与、鲜明的文化辨识度、广泛的文化影响力和稳固的文化身份,赋予草根话语正当的文化地位。

其一,持续的文化参与构建草根话语的表达空间。微短剧的亲民性和低门槛性体现在它顺应现代的碎片式生活节奏,观众可以在日常生活的间隙随时观看。在短视频平台的随机下滑刷新机制下,风格各异、内容新奇的微短剧吸引着在不同生活场景和文化语境中的人。人们会持续为微短剧提供流量和热度,流量和热度恰恰为草根话语提供了表达空间。例如,在美团APP“我的”界面的角落里就悄然隐藏着一个“美团剧场”的微短剧播放入口,这也成为打开骑手们情感的一把钥匙。

其二,鲜明的文化辨识度推动草根话语的交流融合。微短剧直接纯粹的剧情表演、夸张的人设身份等具有典型性和娱乐性的符号极易被注意和识别。在深度媒介化的文化语境下,网络文化始终处于动态变化中,不同阶层、属性和类型的文化共处,彼此碰撞、渗透、融合。在这样的情境下,微短剧成为草根话语的传声筒与扩音器,并促使草根话语与流行文化迅速融合,孕育新的流行元素。

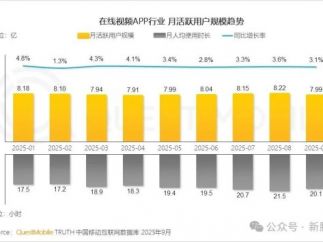

其三,广泛的文化影响力赋予草根话语以话语权重。微短剧自出现伊始就产生了巨大的影响力,2024年中国微短剧市场规模达505亿元,首次超过电影票房规模,国内主要微短剧平台“红果免费短剧”的月独立设备数已攀升至8 000万。微短剧碎片化的观看模式、简单直接的剧情,能够迅速击中观众的爽点。“审美话语是支配着欲望的价值话语所采用的形式”,微短剧让草根话语不再是网络文化领域中的异类,而成为一种具有审美属性的文化话语,这也将推动文化生产与传播产业重新审视草根文化的价值观念与幻想。

其四,稳固的文化身份强化草根群体的情感纽带。相比于电子游戏被视作“电子鸦片”、网络文学被视作“玩物丧志”,微短剧并没有受到太多质疑与抵制。这一方面是因为人们不再对新兴媒介表现出敌意,从一开始对它的恐惧不安甚至敌对,到慢慢接受认可甚至追捧,网络成了人们征服的新大陆、开辟的新天地,以及人们生活植根的新土壤。另一方面是因为微短剧聚焦普通人,观众的认同感能够让微短剧迅速占据一席之地。微短剧迅速攀升的文化地位表明,草根群体不再是网络文化的游离者和旁观者,而是拥有自身独立、系统的文艺形式。那些被现实困境羁绊的幻想和被生活琐碎压抑的情感在微短剧中找到了宣泄口,由此加强了草根群体的情感连接。

结语:为文化输血的微短剧

在新大众文艺的生产模式中,媒介技术已经深深嵌入到文艺创作的底层构架中,冲击和消解着众多文艺类型的本体价值,“文字已经从根本上与声音的可能性和意义脱钩,变成机器的脚本,计算机将文字转化为可操作代码隐藏在电子芯片中”。面对这种挑战,文艺创作需要从更广泛和基础的地方寻找文学性的养料。草根的幻想反映的是普通人对生活的期许、对理想世界的渴望,这种期望正是文艺创作的母题与文化生产的土壤。微短剧的重要性正在于它把这种幻想转换为新媒介时代的流行文化形式,赋予其网络文化的话语形式。某种程度上微短剧是新大众文艺的标志性发展方向之一,在重新激活草根的幻想对当代文化的“输血”中,当代普通人的思想观念、伦理道德与情感取向不必蜷缩于互联网的角落里,而是可以成为具有重要文化影响力的一种媒介文化形态。当文化本身成为一种“根据媒介自身,根据一些参照规则被制作出来”的文化产品时,媒介就成为行使文化职能、传播文化价值的新的“社会文化”,微短剧正是在对草根文化的保护、继承与发扬中,完成自身文化功能的确立与文化价值的实现,成为新大众文艺中不可忽视的一部分。

孟正皓1,鲍远福2

1.河南大学 文学院 ,河南 开封 475001

2.贵州民族大学 传媒学院,贵州 贵阳 550025