微短剧:基因图谱与进阶方案,10月26日,文艺评论系列学术对谈活动“坊间对话”,以此为题,专家学者与业内高手展开热议。

短剧内容是足球赛的“射门集锦”

微短剧具有较强的观众吸引力,我国微短剧用户已接近7亿,且覆盖全年龄段;现实、现代、玄幻、古代等多种类型剧集都能在微短剧中找到自己的表达;呈现一定的精品创造力,每个细分类型中都能看到优秀作品,整体创作能力在提升;体现对经济社会发展强劲的拉动力,短剧赋能千行百业;拥有很强的话题制造力,不仅是视觉作品,更是文化现象。中国文联理论研究室副主任胡一峰如此勾勒微短剧的整体面貌。

红果短剧精品短剧负责人魏钦涛进一步总结道,微短剧有“新”“短”“内容为王”的特点——微短剧是全新事物,而非简单的长剧切片,两者的叙事结构、创作逻辑、拍摄手法、受众对象都完全不同;微短剧相当于用电影的时间长度讲述长剧的故事跨度,这就是其领先性所在,节奏短平快,信息密度非常高,符合当下受众喜好;微短剧目前仍是完全靠内容说话,只要用户爱看就有流量、有收益、能发展。

“独舌短剧”主编许心强则认为,微短剧同其他文艺形式明显区别在于,其主动将创作姿态降到最低,让观众平视甚至俯视,杜绝了“教观众做人”和“高级审美”的创作姿态,因此观众对微短剧产生了天然的好感与认可。“如果把电影看成一场90分钟的球赛,那么微短剧就是射门集锦。”

真诚永远是短剧评论的“关键决胜力”

“用户评论能帮助观众在海量短剧中找到心仪作品,而专业评论则注重立场中立、慎重推荐。”关于短剧评论,华东师范大学中文系教授、《中文自修》主编汤拥华认为,学者评论应真的代表自身学识、说真话,永远不要把自己的立场想得理所当然,在很多问题上,自身的趣味只是趣味的一种。

魏钦涛表示,从用户评论角度来看,用户评论是产品的重要组成部分,作为推荐算法因子,其数量和质量会直接影响到短剧的推荐;同时用户评论是平台用户与创作者交流的窗口,既可以有效解决用户疑惑,也可促进创作者改进创作。而专业评论是行业、平台和社会沟通的渠道,平台非常重视专业评论对行业发展的长远价值。

许心强表示,微短剧受到追捧后,业界似乎并未将其当成一个值得探讨的行业,无论是从创作还是从产业上,都充满了对其的刻板印象。

在胡一峰看来,当下新媒体时代,网络上出现了许多新名词,如果文艺评论工作者能够使用这些概念去对作品进行分析评判,而非全部使用大众不好理解的学术语言,可能会让更多的受众接受,并且能够在创作的场域中发挥更好的作用。

观众开始吃上“细糠”了

在汤拥华看来,一年来微短剧的变化令人欣喜,一是叙事吸收长剧特色,情节线索不再单一,人物关系更加复杂,叙事手法愈发成熟;二是快意恩仇不再局限于打脸逆袭,而是更注重展现人物的自我坚持,展现“做自己”从心所欲的生活方式仍是对观众情绪价值的满足,但更有回味余地;三是开始探索微短剧美学语言,通过镜头语言展现人物与空间的关系,增强人物与环境的对话感,让观众吃上“细糠”。

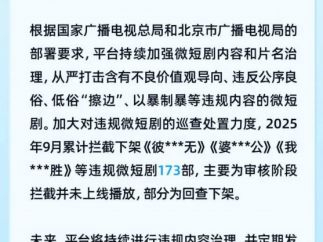

许心强表示,现在的微短剧同早期相比已是天壤之别,但目前微短剧精品化的定义尚未明晰,从业者和平台往往从题材创新和制作上下功夫,将其作为微短剧精品化的方向。头部厂牌已“卷”出自己的风格,比如听花岛用微短剧的形式重新演绎故事,出品《盛夏芬德拉》的马厩制片厂追求镜头审美语言,出品《一品布衣》的格物致知坚持自身创作理念。在官方推动的创作计划中,创作者也展现出自己的姿态和追求,起到较好的引导作用。

魏钦涛认为,微短剧是处于蓝海期的新行业,市场上挂着满树的果子,人们往往选择去摘好摘的果子,但是好摘的果子总会被摘完,用户总有一天会审美疲劳,届时行业将面临选择,“在政策、监管、平台的努力下,堵死向下发展的路,激发其创造力,使其自然而然向上演进。平台会为创作者提供资金、流量或其他支持,专业人士也会帮助创作者构建微短剧理论体系,创业者也会把自己的工作做得更极致,不断进行题材创新、提升创作质量、打破现有边界。行业链条中各角色各司其职、做好本职工作,微短剧必将向上向好发展。”