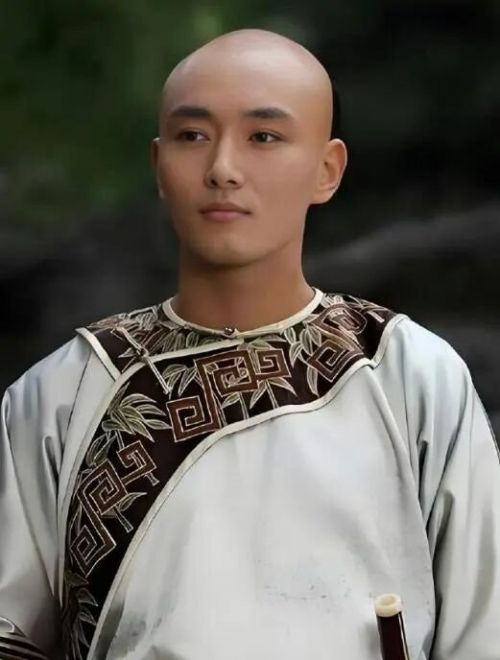

当《甄嬛传》中深情儒雅的果郡王摘下玉佩披上战甲,以总制片人、导演、主演三重身份携抗日谍战短剧《怒刺》闯入短剧赛道时,这场由资深演员掀起的行业变革已不再是零星火种,而是燎原之势。从娄艺潇、刘晓庆到潘长江、李若彤,老戏骨们正以“破圈”姿态撕下市场标签,用实力为短剧正名。这既不是演艺生涯的“妥协”,更非商业的“降维”,而是一场关于艺术尊严与产业创新的正面交锋。

当演技派撞上“快时代”

在《怒刺》的片场,李东学不再是那个吟诵“一片冰心在玉壶”的翩翩王爷,而是手持对讲机、统筹全局的导演。他选择抗战谍战题材,直言要“用小人物的家国故事打破甜宠垄断”。这种选择背后,是资深演员对创作主动权的争夺——当长视频领域陷入IP内卷与流量困局,短剧成为他们重新掌握艺术话语权的试验田。

《我为将军解战袍》中,那个曾用“弹一闪”征服观众的女孩,如今披甲执剑驰骋沙场。从情景喜剧女王到冷兵器时代的将领,娄艺潇的转型引发全民讨论:演员是否该被定型?她的答案写在短剧的每一帧镜头里——“演员的容器不该是固定的模具,而应是流动的江河。”

74岁的刘晓庆在《萌宝助攻:五十岁婚宠》中证明,市场从未放弃成熟女性叙事。该剧首播24小时破3500万播放量,9.4的评分更是对“中老年演员无商业价值论”的强势反击。而68岁的潘长江用《进击的潘叔》创造10天2亿播放的奇迹,保洁大叔拆穿健身房骗局的设定,让喜剧与社会议题完成深度绑定。

2024年中国微短剧规模504.4亿元,2025年预计冲击677.9亿元——这组数字背后,是7亿用户用指尖投票的结果。当网民中每两人就有一人观看短剧,这种“短平快”的内容形态已从边缘亚文化晋升为主流消费品类。

与传统剧集动辄数年的回款周期相比,短剧最快1个月即可实现资金回笼。某制片人透露:“投50万可能赚回100万”的高回报率,让资本嗅到新蓝海。但这种效率并非以牺牲质量为代价,而是通过精准的用户画像、大数据编剧和垂直分发实现的产业升级。

李若彤在《午后玫瑰》杀青后感慨:“59岁正是闯的年纪。”短剧为她提供了演员之外的创作可能——导演、制片、策划,这些在传统影视圈需要资历堆砌的角色,在短剧领域正向实力派演员敞开大门。当VR拍摄、互动叙事等技术赋能创作,演员的艺术生命得以多维延展。

短剧不是避风港,而是淬火炉

当演技派集体转战短剧,实质是对长视频“唯流量论”的宣战。在传统影视剧中,老戏骨常沦为“背景板”,但在短剧的强情节架构中,一个眼神的戏份可能改变整个故事走向——这正是演技的用武之地。

短剧常被诟病“粗制滥造”,但《怒刺》等作品证明:快节奏不等于低品质。抗日谍战需要严谨的历史考据,小人物叙事要求更高表演精度——这群资深演员正在用专业素养重塑行业标准。

影视圈长期存在的“中年危机”,在短剧领域被彻底瓦解。刘晓庆、潘长江的数据证明,银发群体不仅是观众,更是优质内容的生产者。当市场愿意为成熟叙事买单,中国影视的年龄焦虑迎来解药。

这些演员的转型,不是被动适应而是主动引领,李东学探索导演身份,李若彤尝试制片工作——他们拥抱变化的勇气,正是文艺工作者“与时代同频”的生动诠释。

潘长江用喜剧揭露健身陷阱,娄艺潇演绎女性军事才能——短剧正成为普及知识、反映民生的新载体。当艺术创作与社会议题深度结合,文艺的“人民性”得以彰显。

资深演员带来表演体系、制作经验,正在倒逼短剧行业告别野蛮生长。据某平台数据显示,老戏骨主演的短剧用户留存率高出行业均值42%,这正是专业力量对产业生态的优化。

随着更多专业力量入场,短剧正在经历从“流量生意”到“内容产业”的质变。有机构预测,2025年短剧精品化投入将增长300%,历史正剧、现实题材占比有望突破40%。这场由“果郡王”们开启的变革,终将重塑中国影视的创作生态。

当李东学在《怒刺》片场喊出“开机”的那一刻,他开启的不仅是自己的导演生涯,更是一代演艺工作者对创作自主权的集体收复。在短剧这片曾经被视为“文化荒漠”的领域,正生长出最坚韧的艺术绿洲——这里没有王冠与权杖,但每个人都能成为自己作品的君王。