2024年底以来,动画微短剧呈现爆发式增长,成为AI等新技术赋能网络视听创作的重要“试验田”。然而,在内容形态不断创新、产能急剧扩张的同时,无序传播和价值观偏差等乱象逐渐浮现,引起监管机构高度关注。不久前,国家广播电视总局网络视听节目管理司发布《管理提示》,明确指出需要对动画微短剧加强规范,尤其要防范“一些过去已在真人微短剧中得到有效纠治的价值观偏差等问题”。一记警钟,唤起了全社会对动画微短剧创作传播乱象的关注。

作为一种新兴的视听内容形态,动画微短剧的生产传播有别于传统意义上的动画短片和真人微短剧。相比动画短片,动画微短剧全面借助AI生成图像、AI语音合成、AI自动剪辑等工具实现生产,数小时就可以“合成”一部完整的动画微短剧,生产成本远低于传统动画短片。相比真人微短剧,动画微短剧的创作可借助虚拟角色、夸张手法与超现实场景迅速构建叙事空间,并赋予其更强的视觉奇观性和更高的叙事自由度。尤其是动画不是真人饰演,其世界运行规则的设定也往往是虚拟的,这就像一件华丽的外衣,容易把极端功利、暴力至上、性别歧视等负面价值包装起来,使这些在真人剧里会被观众一眼识破并抵制的内容,在动画里形成判断上的“灰色地带”。比如真人角色霸凌、欺骗,观众会立刻觉得“这个人太坏了”。但如果是可爱的卡通小猫或帅气的虚拟英雄做了同样的事,人们的第一反应可能就不是强烈的道德批判,而是觉得他“很带感”或“有苦衷”。

从一些热播动画微短剧的片名,便能窥见一斑:“妹妹被霸凌侮辱致死,我化身恶魔复仇”“撕破彩礼陷阱:中奖两亿后,我让贪婪女友血本无归”……这些作品摆脱了传统动画短片和真人微短剧的创作规范,以“虚拟”之名制造奇观化、夸张化的叙事体验,配合极力撩拨观众情绪的海报封面,不断冲击视觉与认知的底线。更深层的问题在于其价值观存在严重偏差。不少作品将叙事核心建立在财富、地位等物质价值的推崇之上,并频频借助暴力复仇等极端情节制造“爽点”。尽管这类作品普遍存在制作粗糙、配音生硬、剧情松散、逻辑不通等质量问题,却凭借精准的算法推荐和高强度的情绪刺激,屡屡实现单条播放量破百万甚至千万的传播效果,不断吸引观众,形成高黏性的观看行为。

更令人担忧的是,这类艺术质量低下、价值观存疑的动画微短剧,正利用社会普遍存在的“动画即低龄”的认知偏差,悄然进入未成年人的观看视野。不少家长仅因其形式看似无害便放松警惕,未能及时辨识当中潜藏的价值观偏差和内容风险。与此同时,一些平台的算法推荐机制将此类剧集贴上“轻松”“奇幻”等近似青少年内容的标签,并纳入推荐池广泛推送,无形中大幅增加了未成年人接触不良内容的机会。在多重因素共同作用下,许多低质动画微短剧趁虚而入,悄然渗透进本应受到呵护的青少年成长环境,进一步加剧了其可能引发的负面社会影响。

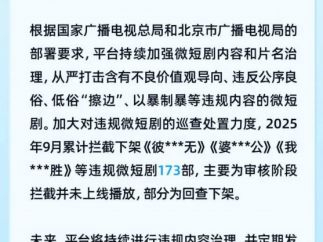

当微短剧市场正逐步从粗放扩张迈向精品化发展的时候,动画微短剧呈现出如此乱象。究其原因,一方面在于AI等新技术的应用大幅降低了制作门槛,动画微短剧迅速实现流水线式量产,导致内容严重同质化,艺术质量普遍低下。另一方面,在急于变现的商业压力下,部分创作者将动画微短剧简单视为吸引眼球的“快消品”,刻意植入极端冲突、过度煽情和猎奇的桥段,甚至屡屡打出低俗“擦边球”,企图以高强度情绪刺激换取点击量与转发率。更值得警惕的是,一些平台未能有效履行审核责任,对内容把关不严,反而以算法推荐为这类作品持续精准导流,形成“越猎奇越推、越推越泛滥”的恶性循环,加剧其无序传播和市场乱象。

因此,我们必须正视动画微短剧所带来的价值误导和审美侵蚀,尤其应关注其与传统动画短片、真人微短剧的差异,并在此基础上构建更具针对性的内容治理框架。破局第一步,就是制定专项审核细则,加强对虚拟角色、非现实情节及视觉符号的审查。在平台责任层面,须进一步压实播出主体对动画内容的审核义务,建立“人工+AI”双审机制,尤其加强对价值观偏差内容的筛查力度,并严格落实违规动画微短剧“黑名单”制度。算法推荐机制也需要作出调整,应显著降低“复仇”“逆袭”“爽感”类动画微短剧的推送权重,增加“内容健康度”在推荐模型中的分值占比。面对动画形式对未成年人特有的吸引力,平台应进一步优化“青少年模式”,强化适龄标注,进一步畅通用户投诉和举报渠道,切实筑牢未成年人视听内容的防护屏障。

微短剧行业蓬勃发展,流行文化深度加持,给动画微短剧带来一个潜力巨大的市场。正因如此,为动画微短剧“正本清源”至关重要。从长远看,应鼓励专业动画团队与技术公司合作开发不仅有趣味性、更具备正向价值观的精品内容,以“良币”驱逐“劣币”。同时也应倡导创作者摒弃“唯流量论”的短视思维,回归动画艺术应有的想象力与责任感,在追求传播效果的同时,坚守审美品格与文化底线。唯有各方协同努力,才能构建一个清朗、健康、充满创新力的动画微短剧生态。

《光明日报》(2025年10月29日 15版)

作者:张自中(浙江大学传媒与国际文化学院研究员)