随着短剧产业的发展,与之相关的产业生态开始发展,除横店外,郑州、西安、长沙等也城市均在发力推进拍摄基地的建设。日均约100部短剧开机、单剧制作周期最短7天,原本跟影视产业关系不大的中原城市郑州也因此获得了一个颇具象征意味的称号——“竖店”。

产业聚集

数据可以部分说明问题。截至2025年前7个月,郑州市有2650余部微短剧通过网络视听平台备案,位居全国第二;短剧制作企业超800家,从业人员约3万人,企业数量同比增长约90%。这座城市确实在短时间内形成了从剧本产出、拍摄制作到后期的产业链条。

位于郑州航空港区的聚美空港竖屏电影基地是这一产业格局的缩影。这个由闲置产业园改造而成的基地,总投资近1500万元,于2024年7月投入使用,目前约4.5万平方米的面积中建成近2万平方米的拍摄空间,涵盖20余个场景。运营至今已累计拍摄650部短剧,总制作成本突破1亿元。基地日均接待10余个剧组,热门场景需提前一周预约。

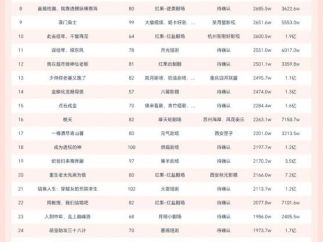

聚美空港竖屏电影基地拍摄排期

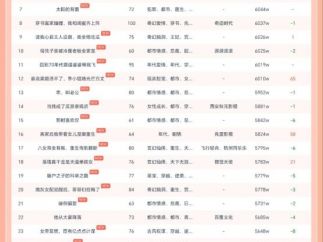

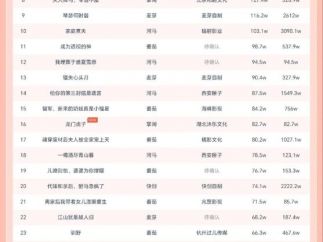

部分拍摄基地图片

河南省广播电视局近期公布的全省微短剧拍摄取景地名单显示,共有59家取景地分布在多个地区。这种密集的拍摄网络,在满足创作需求的同时,也带动了服装、道具等配套服务企业的入驻。

商业模式的探索

微短剧的兴起不仅为影视产业带来了新的增长点,也为郑州的文旅融合发展开辟了新路径。在大志影视文化产业园内,时常能看到游客打卡留念的身影。

金水区凤凰城微短剧产业生态基地首创“微短剧+商业”生态,一方面通过剧情深度植入产品,实现“内容-流量-电商”的完整闭环,为品牌构建品效合一的立体化营销模式;另一方面聚焦培养产业人员,同时开设演艺服装、后期影视剪辑、演员培训等多领域直接相关课程,构建“教学-实训-孵化”人才培养体系,创造实实在在的经济效益,为行业持续注入动能。

这种做法试图围绕短剧产业构建更完整的产业生态,但其可持续性和实际效果仍有待观察。

不容回避的问题

然而,产业的快速膨胀也带来了一些值得警惕的现象。当创作被流水线化,在追求效率的同时,是否以牺牲内容质量为代价?当取景地大量雷同,作品的艺术价值和社会价值如何保证?

从“竖店”这个称呼本身也能看出行业的某种矛盾——它既是对郑州产业规模的认可,也暗含着对“工业化生产”模式的某种担忧。横店的成功源于其为高质量影视作品提供服务的能力,而非简单的拍摄数量累积。

在2025年9月23日举行的郑州微短剧高质量发展大会上,河南省广播电视局局长强调将“强化价值引领,推动跨界融合,持续优化创作环境”,推动微短剧“迈向高质量发展新阶段”。这一表态说明管理层已经意识到单纯的规模扩张不可持续。一个产业的成熟,不仅在于企业数量和拍摄场地的增加,更在于能否持续产出有价值的作品,能否形成健康的商业生态,能否培养出真正的创作人才。从郑州的微短剧产业发展也折射出整个行业正处在一个从量变到质变的关键节点。