2025年,微短剧产业在全国各地迎来政策红利期。但与此相反,头部短剧企业的财报却显示出增长与亏损并存的复杂局面。

这种表面繁荣与实际盈利能力的反差,正推动整个行业寻找新的出路。技术与出海,成为短剧赛道下半场的两大关键词。

01 全产业链布局,头部企业的新战略

三七娱鱼集团作为短剧赛道的领跑者,展示了一种全新打法。在上游,集团签约了10家S级剧本工作室,每年产出优质剧本超200部。

同时,与上海戏剧学院等专业院校合作,培养编剧人才,从源头上保障内容的创新性与专业性。

中游环节,集团控股200多家头部承制方,占全国优质团队的30%。这些专业团队打造出一部部爆款短剧,如《一首海阔天空,重返娱乐圈》等剧,单部利润突破850万。

下游市场,集团自建“嗨里鱼SAAS平台”,精准触达6.6亿短剧用户。通过与抖音、快手等各大流量平台紧密合作,让优质短剧能够迅速传播。

02 技术赋能,缩短制作周期降成本

技术创新成为提升效率的关键手段。三七娱鱼集团上线的“剧本—演员—场景”智能匹配功能,极大地缩短了制作周期。

该功能将制作时间从过去的45天压缩至20天,让短剧能够更快地与观众见面。同时接入抖音、腾讯等50多个流量端口,单剧日均曝光量突破2亿次。

集团还运用UE5引擎搭建虚拟片场,节省80%场地成本,并引入AI数字人演员与剧本生成工具,大幅缩短创作周期,推动短剧生产从粗放式转向标准化。

三七娱鱼自主研发的全生态SAAS系统,具备从剧本创作、拍摄管理到多平台分发的一站式数字化管控能力,可降低60%运营成本。

03 微短剧+,跨界融合释放新价值

“微短剧+文旅”模式率先走通,为各地文旅产业注入了活力。北京市通过打造《舟楫千里号歌来》《祈安澜》等大运河文化主题的精品微短剧,找到了大运河文化传承与网络视听艺术创新相结合的突破口。

“微短剧+非遗”模式则在拓展非遗传承形式的同时,为地方带来培育新质文化生产力的路径。非遗题材微短剧相较于非遗主题短视频,内容从以呈现技艺为主转向以讲述传承故事为中心。

不少非遗题材微短剧作品直接邀请非遗传承人参演,这不仅能提升作品的表现力和感染力,也有助于探索构建与新质文化生产力相适应的新型文化生产关系。

04 出海战略,开辟新增长空间

随着国际市场对微短剧接受度的提升,出海成为行业新增长点。三七娱鱼集团积极探索短剧出海路径,将中国故事以本土化形式推向海外市场。

通过“全球优质内容本土化,中国故事国际化”双向战略,已接入20余个国际平台,覆盖150个国家。例如,《我在八零年代当后妈》让“家庭美学”风靡海外,成为文化输出新载体。

中文在线也在海外市场大力布局。据其财报显示,FlareFlow上线3个月,每月用户充值收入增速在500%以上,累计下载量约千万人次,团队人数已扩充至350多人。

昆仑万维的海外收入34.41亿元,同比增长56.02%,占总营收比重达92.17%。旗下海外短剧平台DramaWave增长强劲:年化流水突破2.4亿美元,单月流水突破2000万美元。

05 盈利困境,规模与利润的平衡

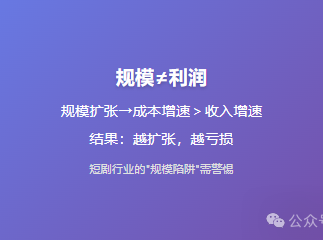

尽管市场规模不断扩大,但盈利仍然是行业面临的共同挑战。

即便是明星出海平台ReelShort,其母公司枫叶互动上半年营收27.65亿元,同比暴增2.7倍,但净利润由盈转亏,亏损4651万元。这说明,高速扩张=亏损放大的宿命仍然难以摆脱。

这背后,是内容公司普遍要面对的结构性压力。与快手、抖音这样的顶级流量平台相比,掌阅、中文在线和昆仑万维这类内容公司更加依赖外部渠道或付费推广去触达用户。

想靠短剧业务立稳脚跟,就必须要付出更高的成本。

06 政策引导,从无序到有序发展

面对行业的狂飙突进,国家广电总局逐步建立起以“分类分层”“备案编号”“违规整治”“AI治理”为核心的监管机制。

2025年初,广电总局进一步部署了涵盖文化旅游、乡村振兴、非遗传承、红色历史、科普教育、法治宣传等多个领域的 “微短剧+”六大创作计划,为微短剧赋能千行百业打开了更为广阔的想象空间。

各地也积极响应,目前浙江省已有30余个县(市、区)出台微短剧扶持政策,累计设立配套专项扶持资金约10亿元。

横店成立竖屏剧运营中心,改造落地近千个专供微短剧拍摄的场景。今年前7个月,横店已接待超过2300个竖屏微短剧剧组,数量超过去年全年。现在每天都要对接两三百个剧组。

据预测,中国微短剧的市场规模在2027年有望突破千亿元。但想要真正分享这块大蛋糕,企业必须找到规模与盈利的平衡点。

未来,谁能借助海外打开增量市场,谁能率先通过AI降本提效,谁就可能率先找到盈利的出口。技术赋能与出海战略将成为短剧行业破局的两大关键。