最近,有一部名为《归途有期》的短剧,火了。

这部剧,将镜头拉回到1936年的巴黎,定格在一个风雨飘摇、暗潮涌动的年代,讲述一群身在异乡的中国人,如何用自己的方式守护国宝、支援抗战的故事。

某个意义上而言,《归途有期》是一次题材上的“逆行”,也是对短剧边界的大幅度拓宽。它试图证明一件事——方寸竖屏之间,同样可以容纳历史的回响与人性的弧光。事实上,《归途有期》选择了一条艰难的路——用“信念感”来触动人心。

这背后,是其出品方红果短剧平台的“果燃计划”精品战略的再一次尝试。

-制作美学上的“信念感”-

一部影像作品的气质,往往从第一个镜头就开始显现。

《归途有期》给人的第一印象,就是“讲究”。这种讲究,是对短剧行业“低成本、快周期”惯性的挑战。

当然了,要“讲究”,就不能“将就”。

故事背景,发生在接近90年前的巴黎,要让观众相信这个时空,靠的不是几个符号化元素,而是诸多细节的营造。

据说,为了还原那个时代的巴黎街景,摄制组远赴法国的跳蚤市场,购买了一些具有百年历史的铜锅等道具,以确保每一个出现在镜头中的物件,都能经得起琢磨。

对于一个小小道具的坚持,传递出的信息很明确:我们是玩儿真的。

这种“玩真的”,集中体现在服化道的还原上,使得剧中人物的服装、发型,无不遵循着上世纪三十年代的时尚风貌,无论是女主角李曼殊(陈芳彤饰)的洋装,还是男主角沈仲珩(王皓祯饰)的西服,都充分地还原了那个年代的独有印记。

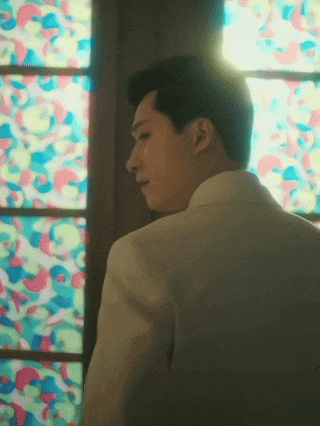

除了服化道用心之外,也体现在镜头语言的质感。导演傅逸聪显然不想只做一件“速食品”,他在画面上的呈现上,注入了电影化的视觉逻辑——光影不只为了照明,而是有烘托情绪的功能;构图也不再是简单的信息罗列,而是有了较高的审美。

当观众在评论里不约而同地提到“电影级质感”时,他们感受到的,正是这份超越媒介局限的创作自觉。

“来真的”,最终内化为剧组成员的“信念感”。比如,王皓祯为了演好那个心怀飞行员梦想的角色,会在模拟舱里练到眩晕才停止;而陈芳彤则提前三个月开始啃法语,她是为了让角色穿越到上世纪30年代巴黎时的生活状态更可信。

有网友感慨,“头一次在短剧中看到如此有信念感的演出。”这样的评价,可能是对一部短剧最好的褒奖。

当然,所有的付出,都基于一个核心功能——为这个承载历史内核的故事,打下厚实地基。

它让观众在点开这部短剧的瞬间就意识到,这不是一部应该随意划走的消遣品,从而建立起对于内容品质的尊重。也正是因为这份尊重,让家国情怀这个宏大的主题,在竖屏之间,找到了应有的分量。

-双线叙事中的家国母题-

如果说,“讲究”的制作,是《归途有期》的面子,那它的叙事,就是撑起风骨的里子。

《归途有期》的叙事设计巧妙之处,在于它同时讲述了两条“回家”的路,一明一暗,交织进行。

明线,是“文物的归途”。这条线索围绕着国宝唐兽首的命运展开,充满悬疑、动作与智斗的元素,负责提供持续的戏剧冲突。从巴黎黑市的惊险争夺,到“假拍卖真调包”的段落,这条线索紧紧抓住了观众对强情节的需求。

但故事的内核,则是对应的那条暗线——“精神的归途”。这不仅是指海外游子对故土的思念,更是一种超越时空的文化寻根。

剧名中的“归途”,因此就有了些许深远意味。它似乎在说,无论你身在何方,血脉里的文化基因与家国信仰,始终是那座“指引方向的灯塔”可以让你回家。

两条“归途”的并行,让剧中的个人情感与宏大叙事找到了一个颇为精巧的融合点。主角李曼殊与沈仲珩的爱情,便是在这样的结构中得以升华。

他们的感情,不是悬浮的“工业糖精”,而是在共同使命中淬炼出的精神共鸣。沈仲珩的家国担当,让李曼殊的穿越获得了超越个人奇遇的意义;而李曼殊来自未来的视角,也让沈仲珩在黑暗中的坚持有了确切的回响——他知道自己此刻的牺牲,终将浇灌出她口中“中国人有空军、有太空梦”的未来。

这份“与根脉绑定、与时代同频”的感情,力量感远非普通言情剧所能比拟。它超越了小情小爱,成为家国母题下一个有血有肉的情感载体,让一个守护国宝的故事,指向了对文化身份的某种探寻。

-从个体到群像的角色塑造-

当然,除了题材好坏、剧情优劣外,一部好的影视作品,也要能有深入人心的角色被记住。

在人物塑造上,《归途有期》显示出摆脱脸谱化的努力。它没有依赖市场中那些被反复验证的成功人设,而是着力于刻画在特定历史情境下,内心充满矛盾与成长的复杂个体。

穿越到近90年前的女主角李曼殊,最大的“金手指”,并非无所不能的现代科技,而是她作为“未来见证者”的独特视角。

当她对身处迷茫中的同伴说出“他们说的是希望,我说的是事实”时,这种来自未来的确认,某种程度上,成为了一种精神力量。这其实不是如儿戏一般的预言,而是侵略者终会被赶出国土的“信念”。

这种设定,既给90年前异国他乡的抗争者注入了“希望”,也向拿着手机屏幕观看的当下网友们,确认了先辈们抗争的价值。

男主角沈仲珩,则是那个时代爱国者的缩影。他表面上看起来“精于算计”,实则是“心怀家国”的那种人。他的出身与一战华工被遗忘的命运紧密相连,这为他的爱国情怀提供了坚实的个人动机。他渴望成为一名飞行员的梦想,不仅是个人理想,更像一种为国捐躯的“使命感”。

这个角色内心挣扎与最终抉择,超越了简单的英雄模板,成为一个有血有肉的灵魂。

但,《归途有期》的格局不止于此。它将诸多镜头,对准了广泛的海外华人群像,成功地将故事从两个人的传奇,扩展为一部群体的史诗。

剧中,构建了一个由古玩店主、工厂工人、护士等普通人组成的草根抵抗网络。他们将奎宁、磺胺等急需药品,伪装成机械零件,或缝进衣物夹层,通过一个个普通人的接力,秘密运回国内。

比如第56集,是这一集体主义精神的情感高潮。

当整个华人社区团结一致,化整为零地将物资运上归国的轮船时,那句“只要有一个人登船,就有一份物资能运回中国”,诠释了“星星之火,可以燎原”的力量。

正是这些鲜活的普通人,构建了这部剧集坚实的肌理,让“家国”二字,从一个抽象概念,化为具体而微的行动。

-历史真实性的文化挖掘-

《归途有期》之所以得到认可,甚至得到新华社等主流媒体的关注,一个至关重要的原因在于——它对历史的运用并非浅尝辄止的背景板,而是将其作为叙事的“锚点”,让虚构的艺术性与历史的真实感融合到了一起。

这种创作方法,为一部竖屏短剧注入了不俗的文化分量。

全剧最直观与历史对应的展现,在于那份贯穿始终的《救国时报》。这份报纸,在历史上真实存在,是1935年由中国共产党人在巴黎创办的中文报纸,旨在突破信息封锁,向海外侨胞宣传团结抗日的主张,发行范围遍及43个国家,是凝聚海外抗日力量的重要舆论阵地。

剧中,《救国时报》不仅是一个历史符号,更是推动情节发展的核心。李曼殊利用现代思维协助办报,使其成为连接离散的海外华人社区的“精神纽带”,也是对这份报纸深具历史意义的致敬。

通过将主角的行动,与这份真实存在的报纸紧密绑定,剧作的家国情怀就有了历史的依托,显得真实而不虚浮。

此外,剧中人物的抗日活动,也与真实历史中的“全欧华侨抗日救国联合会”吻合。该组织于1936年9月在巴黎成立,旨在联合全欧侨胞,组织抵制日货、募集捐款等活动。这种对历史的化用,将《归途有期》从一部娱乐产品,提升为值得讨论的文化内容,也为它赢得了突破圈层的资本。

某种程度上,《归途有期》的出现,与其说是一个孤例,不如说它是行业发展分水岭以及产业层面释放的战略信号——这和「文娱春秋」9月份推介过的《小小狙击手》如出一辙,它们都在内容高度同质化的市场背景下,成为破局之作。

《归途有期》由陵水影黎万像数字传媒产业有限公司、红果短剧出品,陵水影黎万像数字传媒产业有限公司制作,和《小小狙击手》共同点是,红果短剧都是背后的播出平台和支持方。通过这些作品,红果短剧“果燃计划”向行业宣告了一个事实:短剧行业野蛮生长的草莽时代已经彻底过去,正式进入了比拼文化内涵、美学升级的“精品化下半场”。

网络上“堪比正剧的佳品”“父母看得热泪盈眶”等评论,证明了市场对高质量内容同样存在着真实的渴求。

所以,我们可以大胆地断言,这部作品的成功,为主流题材与商业市场的结合提供了一个双赢范本——历史真实性为短剧带来了文化与社会的双重价值,反之,短剧以其高效率的传播特性,为家国母题的传递找到了一个触达海量年轻观众的新渠道。

更重要的是,《归途有期》《小小狙击手》等剧作,为整个行业的发展提供了新的想象力。它证明了,“短”不等于“浅”,“快”不等于“糙”。竖屏短剧这一媒介形态,完全有能力承载严肃的艺术表达和厚重的历史叙事。

从单纯的流量商品,到兼具艺术价值与社会意义的文化作品,《归途有期》无疑是这一转型过程中的关键性性样本。它所开启的,或许是短剧行业走向成熟与自信的全新“归途”。