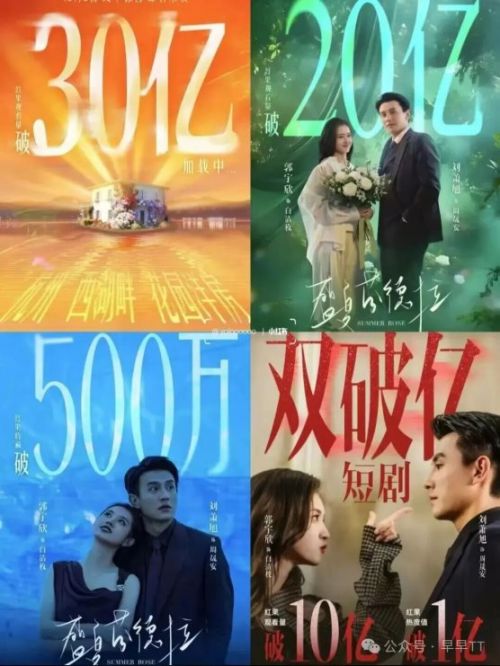

当《盛夏芬德拉》以 30 亿播放量创下短剧热度新高峰,同属马厩制片厂的《一见钟情》紧接着以单日 7000 万红果热度值接棒,两部剧的核心主演刘萧旭、王格格均为公司签约艺人的配置,意外揭开了短剧行业的新战局。曾经 “有剧本就能开机” 的粗放时代早已落幕,如今 “攥着演员才敢开戏” 成为行业共识,演员不再是流水线上可替代的零件,而是决定剧集流量、分账能力的核心资产,一场围绕演员资源的 “签约大战” 正在长短剧公司间激烈上演。

01

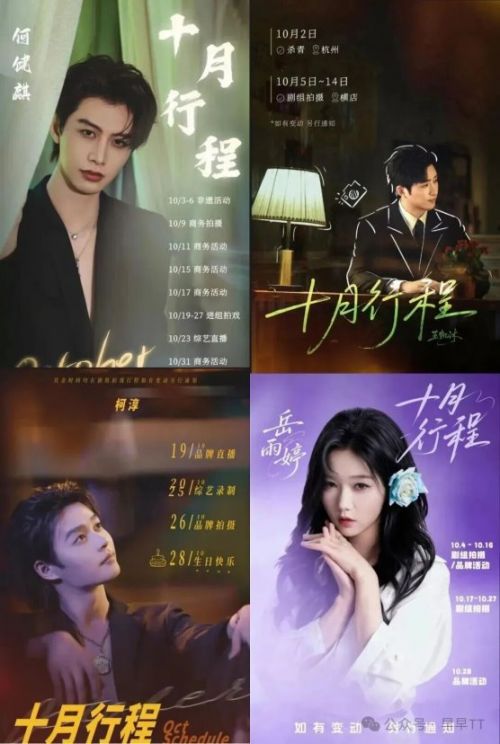

短剧行业的演员争夺,早已从暗流涌动升级为明刀明枪的正面博弈。这一切的转折点,始于红果成为短剧核心供应平台后,《好一个乖乖女》等爆款剧的出现让短剧演员首次展现出 “明星效应”。柯淳、王小亿等名字开始与 “爆剧” 深度绑定,头部演员片酬水涨船高,档期排到明年甚至后年成为常态。而短剧行业 “月产二三十部” 的高频产能需求,与头部演员的稀缺性形成尖锐矛盾,预算承压、档期冲突成为制作方的日常难题,倒逼行业从 “临时找演员” 转向 “长期锁演员”。

这场 “抢人潮” 中,横店的星探比演员还忙碌,蹲守片场门口递名片只为挖掘刚露脸的新人;各家公司的经纪部门更是各显神通,推出针对性签约策略。欢瑞世纪的 “新生计划” 三年收到 24000 份新人简历,签下 100 多人投入短剧 “以演代练”,旗下两大短剧账号累计播放量超 30 亿;点众旗下的河马星驰从合作演员中筛选潜力股,一季度签约 30 + 演员,目标是实现签约演员覆盖自制剧主演;就连长剧领域的黄晓明也跨界入局,成立炳璨文化签下 5 位新人,虽目前旗下艺人粉丝量最高仅 12 万,却足见行业对短剧演员资源的重视。与此同时,听花岛、凡酷文化等公司则聚焦头部,签约李柯以、曾辉、陈添祥等红果粉丝 50 万 + 的演员,用 “全明星班底” 撬动流量,形成鲜明的头部策略。

02

在公司层面的 “签约战” 背后,两种截然不同的布局逻辑逐渐清晰:一边是 “人海战术” 铺产能,一边是 “头部策略” 抓流量,而多数公司则选择复合路线,兼顾生存与发展。“人海战术” 的核心是 “以量换稳”,通过大规模签约新人填补高频产能缺口,同时在海量储备中挖掘潜力股。欢瑞用大数据筛选新人,让他们在自产项目中积累演技;河马星驰更看重演员的敬业度与合作适配度,通过短期项目观察后再签约,避免 “签而不用” 的浪费。演员刘博洋就是从合作项目中被发掘,在连续多部剧的磨合后,被河马星驰的团队氛围与平台实力打动,从单打独斗转向签约发展。

“头部策略” 则以流量为核心,聚焦能扛剧、带热度的成熟演员。听花岛签约的 17 人中,6 位粉丝量超 50 万,李柯以、曾辉凭借 160 万 +、127 万 + 粉丝成为系列剧王牌;凡酷文化的陈添祥靠《月满西楼》的白发造型出圈,粉丝量破 120 万,与岳雨婷的 “三搭” 作品部部爆款;欢娱影视签约的滕泽文、刘擎等头部演员,不仅深耕短剧,还获得长剧、综艺资源的倾斜,实现长线发展。这种策略的优势在于快速引爆流量,但也面临片酬高、档期紧的压力。对行业而言,两种策略并非对立,而是适配不同发展阶段的选择 —— 产能决定生存底线,流量决定发展上限,复合布局才能在竞争中站稳脚跟。

03

演员群体内部,也面临着 “签公司求稳” 与 “个人工作室谋灵活” 的两难选择,两条路径的分野越来越清晰。对新人演员和寻求长线发展的演员来说,签约公司意味着 “全链路保障”:稳定的项目资源让演员无需担心无戏可拍,成熟的经纪团队提供角色规划、新媒体包装、档期管理等服务,甚至能通过 “以短促长” 的模式获得长剧、综艺资源。海西传媒就构建了 “短剧 — 综艺、长剧” 的双向链路,旗下篮球选手刘卓杰从综艺跨界短剧,新人演员则通过短剧积累履历;欢瑞、欢娱等公司还会为演员筛选剧本,规避 “虐女”“三观不正” 等风险项目,甚至参与反诈宣传等正能量题材,树立正面形象。

而对已经积累足够流量和话语权的头部演员来说,个人工作室或独立发展更具吸引力。红果的分账政策允许头部演员直接与平台分账,让独立发展的演员收益更可控,无需拆分中间环节的利润。但 “单干” 的短板同样明显:资源覆盖面有限,难以获得公司内部的核心项目,宣传、法务等事务需自行处理,抗风险能力较弱。数据显示,50% 的头部短剧演员选择签约公司,另有 50% 选择独立发展,这种分化恰恰反映了行业的成熟 —— 演员能根据自身情况选择适配路径,而不是被动接受市场安排。

04

演员生态的另一个显著变化,是科班生与非科班生的格局改写,曾经 “非科班扎堆、科班瞧不上” 的局面被彻底打破。两年前,短剧还被科班生视为 “野路子”,剧组里多是群演、学生、模特等非科班从业者,行业门槛仅停留在 “能记台词、有镜头感”。彼时的短剧剧本粗糙、拍摄周期短,“草台班子” 的标签让科班生心存排斥,认为拍短剧是 “自降身价”。

如今,随着短剧精品化转型,剧本质量提升、制作团队成熟,红果等平台的 DAU 直追长视频平台,短剧的行业影响力显著增强,越来越多科班生主动入局。北电、中戏、上戏等专业院校的毕业生纷纷投递简历,他们看重短剧 “能练戏、工作灵活、市场潜力大” 的优势。重庆大学表演系毕业的刘博洋就见证了这一转变:从最初同学都挤长剧组试镜,到现在聚会话题全是短剧。行业对演员的评判标准也从 “出身” 转向 “能力”,无论是科班生的专业功底,还是非科班生的接地气表演,只要能扛戏、有观众缘,就能获得机会。这种 “出身不再是门槛” 的转变,正是短剧行业走向成熟的重要标志。

05

这场围绕短剧演员的 “签约战”,本质上是行业从野蛮生长迈向精品化、成熟化的必然阶段。曾经,演员只是短剧生产链上的附属品,如今却成为决定行业发展的核心资产,这种角色转变背后,是资本入局、平台赋能、观众需求升级共同作用的结果。长短剧公司的签约策略博弈,演员的路径选择分化,科班与非科班的融合竞争,都是行业资源重构的具体体现。

未来,短剧演员的价值将更加细分,衡量标准也会从单一的 “爆款率” 转向粉丝转化、分账能力、跨领域发展潜力等多维度综合实力。行业竞争也将从 “抢人” 的原始积累,走向 “养人” 与 “用人” 的深水区 —— 如何培养有长期生命力的演员,如何让演员与内容形成良性互动,如何实现演员价值与商业利益的平衡,将成为各家公司的核心课题。

这场 “签约战” 没有绝对的赢家,只有能顺应行业变化、抓住演员核心价值的玩家,才能在未来的竞争中脱颖而出。而短剧演员生态的持续完善,也将推动整个行业告别粗放增长,走向更健康、更可持续的发展阶段。