今天聊聊短剧,但是不是我聊,这个是我前阵子在小宇宙博客里面听的一个内容,因为我们本事主要是在做内容电商,会看各种题材的内容,而短剧又是一种很特殊,快节奏,高密度的内容形式,且这几年的热度居高不下。这个内容,集合了媒体人、制片人、以及演员的角度去探讨短剧市场内容。

在这份内容中,未直接提及短剧与电商的关系,主要聚焦于短剧的内容创作、行业生态、商业模式等话题。不过,这里面提到短剧的品牌定制模式(其实目前不少品牌已经在做了,特别是在美妆护肤行业里),这与电商存在间接关联——品牌可通过定制短剧进行产品/服务推广,类似“内容种草”后引导用户消费。而且前阵子红果短剧里面是已经在进行短剧带货内测了,相信在不久的将来,与电商会有更多维度的交织。个人觉得很有意思的,所以整理了一些精华内容,希望能够有所启发;

一、短剧的本质:密度而非时长 1.1 内容密度的三重维度

短剧的核心竞争力并非"短",而是密度——包括情节密度、信息密度和情绪密度。这种高密度叙事要求在极短时间内抓住观众注意力,完成情绪调动和情节推进。正如青花岛总制片人赵优秀所言:“短剧不是单纯的时间短,而是要在有限时长内提供最大化的内容价值。”

1.2 情绪价值的即时传递

演员徐梦圆认为,短剧最大的魅力在于即时情绪价值:"在快节奏的现代生活中,短剧能在一分钟内让观众获得快乐或感动,这种即时满足感是其迅速崛起的关键。"这种情绪价值的传递直接高效,无需冗长铺垫,直奔主题。

1.3 与传统影视的本质区别

相比传统长剧的"水时长"和电影的"精英叙事",短剧更注重用户体验和内容效率。它打破了传统影视的资源集中模式,让更多新人有机会参与创作,实现了"英雄不问出处"的行业民主化。

二、内容创新:从"爽感"到"情感"的升级 2.1 爽感逻辑:从流量密码到审美疲劳

短剧早期以强冲突、高反转、快节奏的“爽感叙事”实现破圈,如“龙王赘婿”“逆袭复仇”等题材通过“三秒一打脸、十秒一反转”的密集刺激,精准捕捉观众即时情绪需求。数据显示,包含“逆袭”“打脸”元素的剧情片段完播率较常规内容高出37%,这种“情绪肾上腺素”式的创作在行业爆发期迅速占领市场。

但2024年后,同质化内容泛滥(如“炼气三千层”“总裁甜宠”等套路化题材)和用户审美迭代,导致“爽感疲劳”现象凸显。观众开始厌倦“为爽而爽”的反逻辑剧情,转而追求更真实的情感体验和价值共鸣。例如,2025年现实题材短剧《盛夏芬德拉》凭借都市女性成长主题,自然流量占比达70%,打破“唯有强冲突才有高热度”的行业认知。

2.2 情感升级:从“情绪代偿”到“价值共鸣”

题材创新:从悬浮幻想回归现实关怀

家庭温情与代际共鸣:《家里家外》以1980年代成都重组家庭为背景,用方言对话、市井美食等日常细节替代狗血冲突,上线3天播放量破10亿,老年观众认可其“真实不悬浮”,青年群体被“温暖治愈”的调性吸引。

社会议题的微缩表达:《三井胡同的夏天》通过文旅定制剧形式,将北京新人区的非遗文化、美食场景融入剧情,实现“跟着微短剧去旅行”的情感连接,带动当地旅游消费增长。

女性视角的深度挖掘:从“大女主复仇”到“平凡女孩励志”,如徐梦圆主演的现实题材短剧,聚焦“职场女性抗压”“单亲妈妈成长”等议题,通过“真实女孩逆袭”的落地人设,传递“正能量价值观”。

叙事策略:从“强刺激”到“沉浸式共情”

情绪密度的精准把控:短剧不再依赖“每分钟3个反转”的机械设计,而是通过“情绪曲线”优化叙事节奏。例如《早餐西施要离婚》运用量化分析工具,提炼“用户共鸣点曲线”,在关键节点触发“情绪峰值”,使平均完播率远超行业均值。

细节与留白的艺术:《盛夏芬德拉》通过“白玫瑰花语隐喻”“分镜光影对比”等视听语言,展现主角内心的情感拉扯。剧名“芬德拉”象征“只对你一人钟情”,这种细腻的意象表达让观众产生“被戳中”的共鸣。

角色主体性的回归:角色不再是“观众欲望的投射机器”,而是拥有内生情感逻辑的个体。如《家里家外2》引入16个新角色,通过“织毛衣”“做饭”等日常互动,展现家庭关系的复杂性。

社会价值:从“娱乐解压”到“文化传播”

知识科普与价值观输出:《我在月球当包工头》结合航天知识与轻喜剧元素,让观众在剧情中了解航天员训练细节,实现“趣味科普”。

文化自信的柔性表达:《逃出大英博物馆》将玉壶拟人化,用“文物思乡”故事激发民族情感,成为“文化出海”标杆案例。

小众群体的情感关照:针对银发群体的《父亲的酒柜》、聚焦职场压力的《高“脂”精英整顿职场》等,填补了细分领域的情感需求空白。

短剧的情感升级,本质是媒介成熟的必然结果:当“短平快”的流量红利消退,唯有以“创新、美学、情怀”为核心的精品化路径,才能实现从“碎片化消遣”到“文化载体”的跨越。正如《家里家外》主创所言:“好的短剧能让观众在秋冬时节反复回味,成为像《请回答1988》一样的经典。

三、制作模式:效率与创新的平衡 3.1 高密度叙事的挑战

短剧对创作者提出了更高要求:编剧需在有限篇幅内构建完整故事;导演要掌握竖屏美学;演员则需在极短时间内完成情绪转换。这种高强度创作环境催生了新的制作方法论和人才培养机制。

3.2 工业化与灵活性的统一

尽管周期短,优秀的短剧团队已建立起工业化制作流程。青花岛拥有30人的专业造型团队,能在短时间内完成复杂的视觉设计。同时,短剧制作保持了高度灵活性,可根据市场反馈快速调整内容方向。

3.3 演员生态的重构

短剧打破了传统影视的"顶流依赖症",演员选择更注重角色适配度而非流量。徐梦圆表示:"短剧给了演员更多选择权,我们可以根据剧本和团队来选择项目,而不是被动等待机会。"这种模式让更多有实力的新人演员获得关注。

四、商业模式:从付费到免费的深度变革

4.1付费模式的兴衰:从造富神话到增长瓶颈

短剧早期以付费模式(IAP) 实现爆发式增长,通过单集付费、全集解锁等链路创造了“以小博大”的案例,如《我在八零年代当后妈》单日充值超2000万。但2023年行业爆发后,同质化内容泛滥(如“龙王赘婿”“逆袭复仇”等套路)、投流成本激增(占比超80%),而付费用户增长停滞,导致行业日消耗量从峰值下降并趋于平稳。数据显示,付费模式下制作方分账比例不足8%,大部分利润被渠道方拿走,形成“畸形的分账游戏”。

4.2免费模式的崛起:用户破圈与生态重构

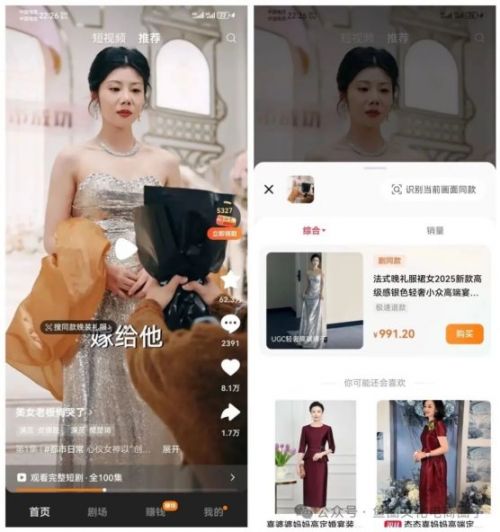

2023年10月,红果短剧等平台推出免费模式,通过“广告分账+自然流量”打破僵局,迅速成为行业黑马。其核心策略包括:降低用户门槛:免费观看+广告解锁剧集,吸引下沉市场和中老年用户,月活用户1.7亿,日均使用时长1.38小时。IP资源整合:提供海量小说IP改编(如《厉总,你找错夫人了》)、版权入股、现金投资等,绑定优质创作团队。

算法驱动分发:通过用户行为数据优化推荐,如《家里家外》凭借方言剧情和家庭温情主题,自然流量播放量破10亿。免费模式下,广告收入占比从2024年1月的11%升至10月的50%,成为行业增长主力。

4.3产业链价值转移:从“投流博弈”到“内容为王”

免费模式倒逼行业逻辑从“流量购买”转向“内容质量竞争”,制作方策略:从“高频试错”转向“精品化深耕”,如青花岛投入30人造型团队,单剧服装成本达800套。平台角色:红果短剧通过“保底分成+现金投资”参与制作,如《三井胡同的夏天》文旅定制剧,带动北京新人区旅游消费增长。用户需求变化:完播率、情感共鸣成为核心指标,现实题材《盛夏芬德拉》因都市女性成长主题,自然流量占比达70%。

4.4挑战与未来:广告变现与内容平衡的拉锯战

尽管免费模式推动行业扩容,但仍面临多重挑战:广告与体验的冲突:贴片广告过多导致用户流失,如某平台因“每集3个广告”引发差评,日均使用时长下降20%。

盈利稳定性:单一广告变现依赖大盘流量,2024年Q3部分平台广告收入环比下滑15%。监管规范化:广电总局“微短剧+”计划要求内容正向化,低俗题材(如“霸总复仇”)占比从45%降至22%

五、行业生态:新旧势力的碰撞与融合 5.1 传统影视人的"降维"与"升级"

随着短剧市场的爆发,越来越多长剧演员和制作团队转型短剧。刘晓庆、王丽坤等知名演员的加入,提升了行业整体制作水平,但也引发了关于"短剧是否会重蹈长剧覆辙"的讨论。

5.2 新人机会与行业民主化

短剧为影视行业新人提供了大量实践机会,无论是演员、导演还是编剧,都能在这个快速迭代的领域获得成长。赵优秀认为:“短剧最好的一点就是给了很多年轻人从业机会,让更多有梦想的人能参与到影视创作中来。”

5.3 监管与规范化发展

随着行业规模扩大,监管政策逐渐完善,短剧正从野蛮生长走向规范发展。这一过程虽然淘汰了部分低质内容,但也为优质创作提供了更好的发展环境,推动行业向更高质量方向发展。

六、未来趋势:创新与突破的无限可能 6.1 竖屏美学的探索

竖屏作为短剧的主要呈现形式,正在形成独特的美学体系。从早期的"大头贴"式拍摄到现在的光影设计和镜头调度,竖屏影像语言不断丰富。张艺谋提出的"竖屏美学"概念,预示着这一领域可能成为未来影视教育的新方向。

6.2 技术赋能与题材拓展

随着制作水平提升,短剧开始尝试仙侠、科幻等高成本题材。《我在月球当包工头》等作品的出现,展示了短剧在特效应用和题材创新上的潜力。

6.3 出海与文化输出

中国短剧正走向国际市场,在东南亚、北美等地获得大量海外观众。这种文化输出不仅带来商业价值,也让中国故事和文化通过新媒介形式得到更广泛传播。

6.4 长短视频的融合

短剧与长视频的边界正在模糊,"中剧"概念的出现就是明证。腾讯视频等长视频平台开始布局中短剧,而短剧团队也在尝试更长时长的叙事,行业正向着内容融合的方向发展。

短剧的崛起不仅是一种媒介创新,更是内容产业的一次重生。它打破了传统影视的资源垄断,实现了创作民主化;它回归内容本质,以高密度叙事和情感共鸣赢得观众;它探索多元商业模式,为内容产业开辟新路径。

正如赵优秀所言:“每个作品有自己的命”,短剧的未来充满不确定性,但可以确定的是,它已经改变了内容产业的格局,并将继续推动行业创新。在这场"竖屏里的千亿战争"中,唯有坚持创新、注重品质、回归情感,才能在激烈竞争中脱颖而出,赢得长远发展。