(△ 本文所有图片均来自DataEye官方数据报告,下同)

短剧行业的热度,又被重新点燃了。

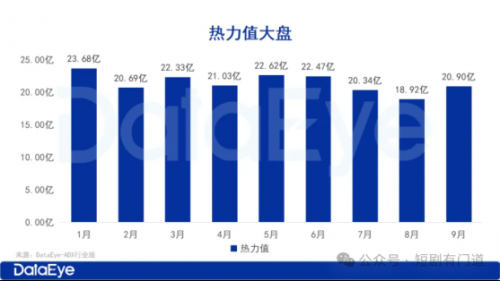

近日,DataEye发布了最新一期《2025年9月微短剧市场观察》,数据显示:

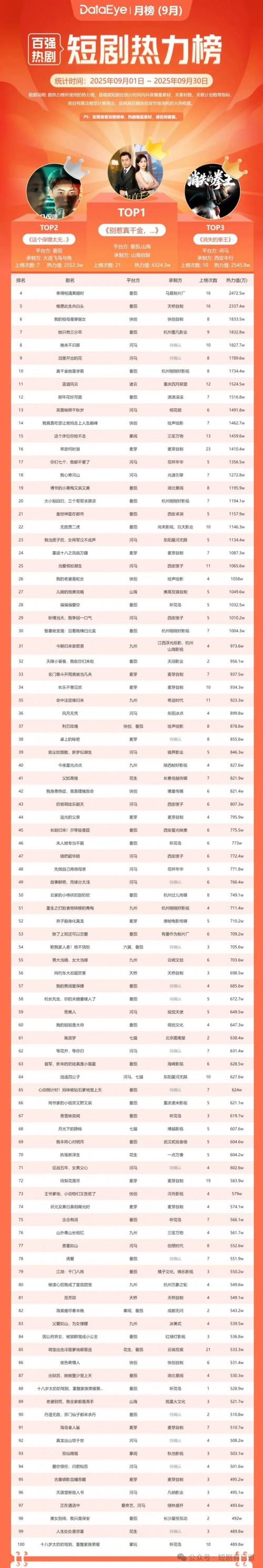

当月国内短剧消耗高达192.99亿,同比增长12.4%,其中《别惹真千金,她爸是超级女儿奴》《这个保镖太无敌了》《消失的拳王》包揽前三。

59部新剧闯进TOP100,意味着行业的上新速度、流量密度和竞争强度,都创下历史新高。

嗯,乍一看,整个领域依然“欣欣向荣”“蓬勃发展”,但当你认真审视一下,就会发觉,这份“繁华”背后,已掩不住短剧行业的隐忧。

短剧很火,早已不再是新闻。

从2023年全民“追短剧”开始,到2025年明星、资本、MCN、小说平台,甚至盖房子、造汽车的都抢着下场,正式让短剧从一个“灰色生意”,变成了一个庞大的产业。

短剧,早已不再是业余玩家的简陋游戏,而是各大平台的战略级内容。

只是,越是热闹的地方,越容易藏着泡沫。

192亿的月消耗,已经清晰地传递出一个信号:短剧行业,正在靠近“增长极限”的边缘。

过去,短剧被视为“短平快”的暴利赛道。

一部端生剧,拍摄7天、剪辑10天、投流一周,ROI一旦爆,就可能赚上百万。

可到了今年,大家开始发现,爆款,越来越难复制了。

TOP榜上那些名字,看似新鲜,其实都是旧公式的翻版。

“真千金”“保镖”“拳王”“赘婿”“女总裁”,几乎构成了中国短剧的全部宇宙。

算法挑选观众,观众选择快感,快感制衡制作,制作又看算法脸色,一切形成了“完美闭环”,而剧情,早已被格式化成一台情绪机器。

9月的数据,让这种观感,暴露得更彻底。

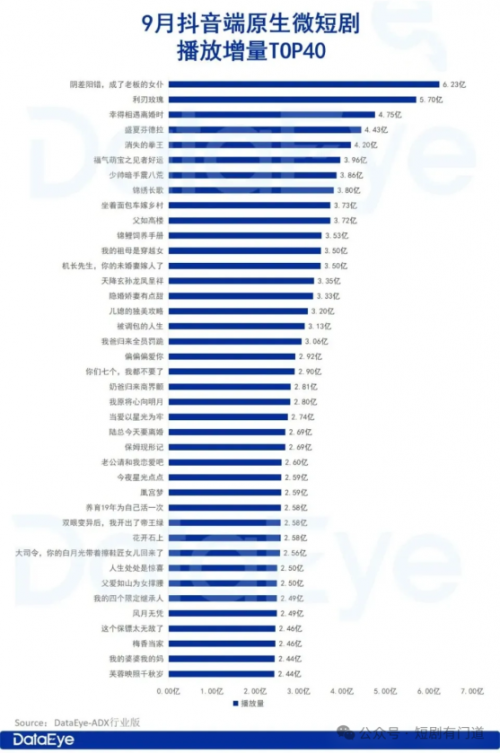

TOP40短剧中,有三分之一“上线即巅峰”,在24小时内达到最高热度。

换句话说,短剧的生命周期正在缩到极致——观众连“回味期”都不给创作者留。

所有剧都在争夺那一瞬间的注意力,就像一场没有尽头的竞速。

制作方变成了投放方,内容变成了素材,导演变成了数据分析员,观众变成了那只等待被喂食的“填鸭”。

但也正是在这种极限节奏里,能看出行业的新变量。比如《别惹真千金,她爸是超级女儿奴》能拿下9月冠军,不只是因为“真千金逆袭”这套老公式,而是它把“豪门恩怨”包裹在家庭情感里,用“女儿奴”的反差增加了温度。

观众早已对“虐恋+复仇”免疫,他们需要一点真情去粘住现实。

短剧能在“爽”之外多一点“情”,才算真正往前迈了一步。

“逆袭”依旧是短剧的关键词。

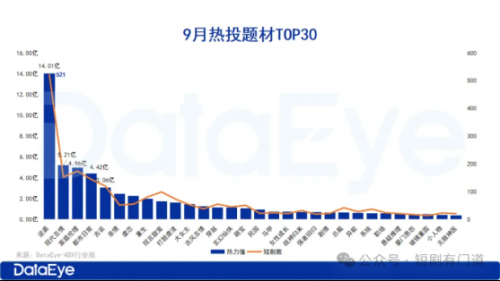

DataEye显示,9月共有521部短剧与“逆袭”相关,总热度14亿。

无论男女频,核心逻辑都是一样的——被压抑的小人物,在另一个平行世界实现翻盘。这种精神补偿机制,是短剧能席卷下沉市场的根本原因。

你在现实里输得体无完肤,就在两分钟剧情里赢回来。

短剧提供的,从来不是故事和逻辑,而是一种心理替身。

男性短剧的崛起,也让格局出现了新层次。

《这个保镖太无敌了》《消失的拳王》这类作品,证明男性受众的“爽感需求”也在被系统化提炼,套路几乎一模一样:

主角隐姓埋名、扮猪吃虎、背后隐藏强大身份。

故事单薄,但节奏极快,与其说这在讲故事,不如说是在制造荷尔蒙的即时反馈。

观众需要的不是叙事,而是情绪爆发,而平台,也乐得把这种“快爽内容”推上热榜,因为ROI最高、转化最快、留存最长。

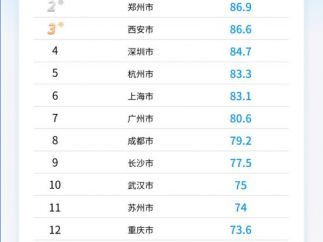

平台格局的变化,同样耐人寻味。

番茄系依然断层领先,百强中占比超过三成;河马、麦芽、九州等平台构成第二梯队;而像“山海”这样的新厂牌,凭借《别惹真千金》的联投成功,一战成名。

这意味着,平台正在从单一竞争转向“生态共赢”——

谁能串联内容、投流、IP开发的全链路,谁就能活得久。

短剧行业从“野蛮人时代”走向“工业协作”,这是成熟的标志,也意味着门槛正在重新竖起。

另一端,短剧形态的演化也在加速。

抖音端的“漫剧化”趋势开始显现。9月抖音短剧总播放量36.33亿,其中“动态漫”占比高达45%。

制作方通过AI生成角色、自动配音、动画场景,大幅降低成本。

酱油制作等团队宣布“全面转向漫剧”,其实是在提前布局下一阶段的内容形态。真人短剧属于一次性消费品,漫剧则能沉淀版权、延长生命周期。

短剧的“快钱时代”可能在退场,但“可持续内容”的战争刚刚开始。

这种转变,其实是必然。

算法能创造爆款,却不能创造审美。当观众的疲劳期越来越短,行业必须在形式上寻找新的叙事空间。

漫剧、推理短剧、奇幻脑洞短剧的涌现,说明观众开始需要新的“刺激变量”。

过去大家追求的是情节密度,现在追求的是内容差异。

未来的短剧,不再靠“多”,而是靠“差异化”。

当然,整个市场的风险仍在积累。

制作团队过剩、投放成本上涨、平台规则收紧、监管趋严,这些变量都在压缩利润空间。

广电的新规要求“严格内容导向,禁止宣扬拜金、畸恋、暴力”等题材,让无数依靠“擦边”和极端情绪获利的短剧团队,日益失去了生存空间。

9月又有一大批剧被下架整改,未来可能会有更大一轮清理。

但与其说是收紧,不如说是重建。

任何内容行业,在经历野蛮增长后,都需要一个“收口期”。

当短剧被拉回规范,创作门槛被重新划定,才有可能出现真正的精品,就像早年的网文,经历了盗版、滥俗之后,才沉淀出起点、阅文那样的体系。

短剧行业也需要这样一次“洗牌式进化”。

这也是为什么,今年越来越多的专业团队开始入局。

你能明显感觉到,短剧不再只是“草台班子”的游戏。

一些原本拍长剧的导演、制片人、编剧正在转型,他们试图在这种极限压缩的时长里,重新建立叙事逻辑。

未来的短剧,或许会像日剧、韩剧那样形成风格流派——“现实派”“悬疑派”“情绪派”“脑洞派”。当形式成熟,观众的审美也会随之升级。

这时候,如果你再回头看当年那句口号——“人人都能拍短剧”,其实早已过时。

今天的短剧,已不是低门槛的内容生意,无论预算、主创、制作、宣发,都在迅速攀升,应该说,它只是换了一种形态的影视工业。

如果你还在用两三年前,那种粗制滥造也能赚钱的思维在做,当然是必死无疑。

中国商业的底色始终都是,只要大家都看好,就会自动提升竞争门槛,各行业的内卷,都是这么来的。

而短剧,早已是用从业者的命在卷的先锋。

也许,短剧的繁荣还会继续;

也许接下来,还会有更多明星、资本、AI团队涌入。

但短剧的灵魂,已经从“量的奇迹”走向“质的拷问”。

观众不会永远被爽感收买,他们在等一个新的故事——

一个既能刺激,又能共情的故事。

谁能先讲出这个故事,谁就能在这场快节奏的淘金潮里,留下一点真正的余味。