6.62亿用户沉迷,备案量却呈下降趋势——微短剧正经历“冰火两重天”。观众口味变了,爆款逻辑也在重构,到底该拍什么、怎么拍才能破局?

一、先看数据:现在的观众到底爱看什么?

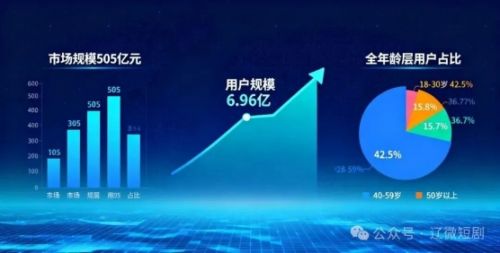

截至2025年6月,全国微短剧用户规模已达6.96亿,人均单日使用时长突破101分钟,追平即时通讯工具。与此同时,微短剧的备案量却逐渐减少,“一升一降”的背后,是观众口味的彻底转变:

(图源网络)

受众分层清晰:18-30岁主力用户爱悬疑科幻,40岁以上群体沉迷家庭伦理,60岁“银发观众”占比达15.8%,催生“银发剧场”需求;

题材偏好反转:2024年爆款集中在现实题材(如《家里家外》)、文旅融合(如《恋恋小食光》)、非遗传承(如《一梦枕星河》),“霸总战神”类悬浮剧热度下降;

消费行为升级:付费观看、二刷三刷成常态,观众愿为“质感”买单,行业风向也转向关注品质,小成本也要做出“精致感”,拒绝粗制滥造才是接下来微短剧制作的主流。

二、破局之道:拍这4类剧,观众主动追更

1.现实扎根型:从“爽感”到“情感”的跃迁

早期“一夜暴富”“一招逆袭”的爽剧逐渐没落,真实共鸣才是流量密码。如《家里家外》用四川方言还原市井生活,聚焦婆媳矛盾与邻里温情,既俘获女性观众,又成为银发群体的“心头好”;《大妈的世界》以中老年女性视角解构生活,用幽默戳中被忽视的人生痛点。

2.文化赋能型:让传统与时代同频

当非遗、历史成为创作素材,微短剧实现“小体量有大格局”。如《逃出大英博物馆》以文物拟人化手法,让缠枝纹玉壶“归家”,既传递文化认同,又引发情感共振,成为现象级作品;《一梦枕星河》融入苏绣、评弹等非遗元素,让传统文化可感可触。

3.跨界融合型:“微短剧+”打开题材蓝海

广电总局“微短剧+”行动计划已覆盖文旅、普法、科普等领域,成为破圈利器。如《恋恋小食光》带火陕西美食之旅,《回到崇礼》激活滑雪经济,实现“内容即流量,流量变消费”;《跟着微短剧来学法》将法律条文融入家庭纠纷,兼具实用性与观赏性。

4.技术创新型:美学升级留住注意力

竖屏、AI等技术正重构微短剧表达逻辑,避免“千剧一面”。如《家里家外》探索竖屏镜头语言,用特写放大人物情绪,适配手机观看习惯;《三星堆:未来启示录》用AI技术重构古蜀文明,打造视觉奇观。

三、爆款启示:3个思维转变,告别流量依赖

1.从“投流逻辑”到“引流逻辑”

早期靠砸钱买流量的模式已失效,《盛夏芬德拉》证明:走心的内容自带传播力,一百部平庸之作不如一部爆款的长尾效应。

2.从“算法思维”到“艺术思维”

算法能抓取情绪点,但无法替代价值表达。《燎原》用“穿越+重生”外壳讲抗战精神,既符合年轻观众审美,又实现价值引领,这才是艺术与流量的平衡。

3.从“批量生产”到“特色深耕”

避免题材和产业园区同质化,像专注科幻、功夫等垂直领域的特色园区,反而能形成集群效应。创作者更应拒绝复制粘贴,用《狮城山海》的岭南风韵、《家里家外》的川味特色打造记忆点。

四、结语:微短剧的“小”与“大”

6.96亿用户的选择证明,微短剧从来不是“电子榨菜”,而是能承载文化、连接情感的“文化正餐”。当创作回归内容本身,在现实中扎根、在文化中寻根、在技术中扎根,就能实现“微而不薄,短而不浅”的长久生命力。