越来越多的传统影视行业“大佬”正挤进短剧赛道。

10月22日,中国电影(600977.SH)在投资者互动平台回答投资者提问时表示,中影制片厂承接短剧拍摄项目。前一天,华谊兄弟(300027.SZ)也透露,公司正式创建短剧厂牌“华谊兄弟火剧”。

近段时间以来,百度、抖音、美团、京东、小米等互联网巨头亦纷纷布局,争夺下一个“风口”。

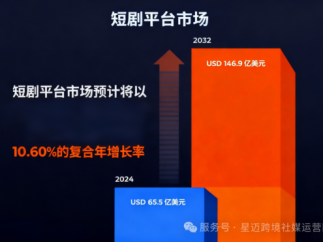

数据显示,2024年全国短剧市场规模达505亿元,首次超过全年电影票房。浪潮之下,诸多城市也看到机会,争相竞逐“短剧之都”。

其中话题度最高的,当属郑州。

DataEye剧查查近期发布《2025中国微短剧产业综合实力城市报告》,郑州排名全国第二,仅次于北京;根据智联招聘发布的今年前三季度短剧行业人才需求,郑州更以13.3%的职位数占比位居城市榜首,三季度需求更大涨75.6%。

不过也有声音指出,郑州短剧产业的特色是“走量但不保质”,或者换句话说,是“短剧制作流水线”。

这很容易让人联想到郑州此前的产业发展路径。郑州,何以摆脱这样的“标签”?而更值得关注的是,微短剧产业自带文化创意属性,它能否给郑州带来更多可能?

“野路子”

郑州正在设法坐稳“竖店”品牌。

不久前,郑州发布新一份“微短剧16条”。这是郑州对于微短剧政策的再度加码,并提出打造“微短剧创作之都”的目标。

郑州文旅局解读称,新政策源于郑州微短剧行业的繁荣——在制作产量、市场规模、从业人员等多维度,郑州都有实力进入“全国微短剧三大重镇”。

图片来源:《2025中国微短剧产业综合实力城市报告》

而到目前,微短剧产量仍在持续增长,今年前三季度,超800余家微短剧制作企业、近4万从业人员推动了3860部微短剧作品审查上线,其中315部作品登上全国短剧热力榜,较去年同期增长27.1%。

放在5年前,或许没人能想得到,郑州能够成为引领影视行业发展的“变局者”。事实上,纵观西安、金华乃至北京、成都等微短剧重镇,无不在传统影视行业有过“高光时刻”,并因此沉淀下不少影视相关资源。

不同于“科班”的转型阵痛,郑州走的是另一条“野路子”。

在追溯历史时,当地媒体通常认为郑州微短剧的起点是信息流广告业务。早在2020年前后,它们将故事性小视频作为网络广告投放,并被外界认为是短剧的雏形。有业内人士曾在接受媒体采访时提到,在影视行业环境变化时,当“正统”影视公司迟疑于转型时,他们“不嘲笑短剧土”,并在质疑声中得以发展。

而若再向前进一步倒推,一条埋藏更深的产业演进线路也将得以显现。

此前,有人曾提出中国四大新“赛博商帮”的概念,其中就包括以私域流量进行营销推广的“郑州帮”。2018年,郑州商家避开当时大热的抖音,选择正在成长阶段的小红书进行店铺引流。

此举恰好踩中了内容电商的发展脉搏,越来越多的郑州商家开始专注线上营销的细分赛道,以“生产”种草笔记为业,其衍生的相关就业为郑州本地贡献了大量就业。也因此,郑州和西安、长沙、重庆、武汉等城市共同成为国内信息流广告拍摄重地。

在这样的发展模式下,如今郑州的微短剧身上也留有不少信息流广告的影子。比如,二者均以“数量为王”,得益于较早进入行业,“郑州帮”摸索出一种大量重复内容增加曝光的营销方式,并迅速成为行业标杆;而到现在,郑州微短剧“月产超600部”的产量同样冠绝全国。

图片来源:《2025中国微短剧产业综合实力城市报告》

快速“变现”能力是另一大共性。今年4月,在一场小红书内容电商线下教学会上,主讲人大明概括“郑州帮”的打法是“贴地飞行”,不追求声量和品牌调性,只讲转化效率,且成本极低。微短剧几乎“依葫芦画瓢”,在大众印象中,它们讲究爆点和爽感,刺激观众买单,更有创造出“8天充值破亿”的《无双》等业界传说。

“流水线”

从某种意义上说,脱胎于信息流广告的郑州微短剧,在影视的外衣下,包裹着“工业文明”的内核。

图片来源:“河南卫视”微信公众号

曾有营销行业从业者形容,“郑州帮”就如“电子流水线”和“线上富士康”,厉害之处并非跟流量、追“爆款”的能力,而是一套高度标准化、可复制的SOP”(Standard Operating Procedure,标准作业程序),让任何人都可以快速上手并实现“病毒式营销”。

就像在流水线上,“尽可能不让员工动脑子,他只要打好螺丝,要求就是打得别变形”。

与之类似,在微短剧的数字神话背后,不仅是严格遵守方法论的冲突和节奏,更有着严格遵守流水线生产规则的各个制作环节,其中既包括被不少观众诟病的演员套路式演技,也有观众看不到的短剧基地里车间一般的、坐满一排又一排长办公桌的特效、剪辑和音效,他们充当了微短剧行业的“螺丝钉”。

郑州遵循工业化逻辑的原因在于,人一直是郑州产业发展的关键要素。

在分析郑州微短剧发展优势时,本地媒体总是不忘提及两点:一是突出的区位枢纽和丰厚的人力储备,构成演职从业人员的“蓄水池”;二是低廉的拍摄和生活成本,进一步加剧了人和产业的聚集。

一个细节是,全国影视行业80%的灯光师都来自许昌鄢陵。在影视业的大环境下,许多北上广等一线城市的影视人才返乡,为当地行业发展提供了支撑。

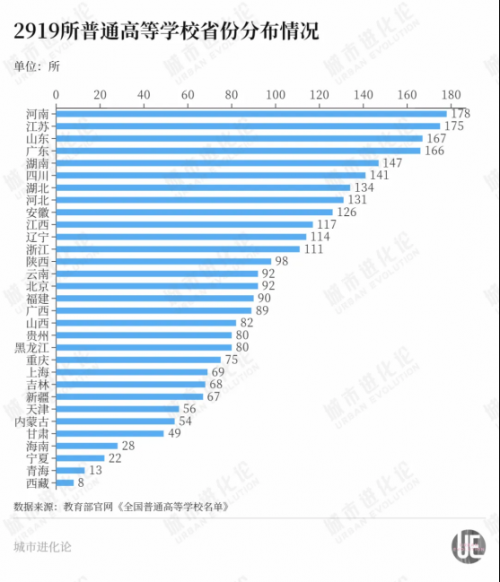

河南源源不断的高校毕业生则带来了新生力量。数据显示,截至今年6月,河南高校总数已达178所,全国第一,其中近2/3为大专院校,比排名第二的江苏高出约10个百分点。

2024年,河南培养出49万大专毕业生,但本省就业去向落实率仅71.57%,远低于广东、浙江超89%的比例。

要让更多人“聚沙成塔”,有效充实新兴行业,建立一套标准化的流水线生产模式无疑是一条捷径。

对此,郑州曾在富士康的引进上尝到过甜头。“流水线化”的微短剧行业,则扮演起另一种“富士康”的角色。

有从业者曾在接受媒体采访时指出,在郑州微短剧行业,剪辑主要通过实操试剪来测试选拔、不设硬性学历要求,演员同样不要求科班出身。如今虽多了经验需求,但成为演员的大门依旧向所有人敞开。

文化力

不过,这套由郑州引领构建的行业规则,正在出现“裂痕”。

图片来源:新华社

有当地微短剧导演指出,短剧正在向精品化发展,2年前五六万元启动资金就能完成一部微短剧,到去年一部戏投资能达到百万级别,具体到灯光配置,也从“一拖一”升级为“一拖四”。

变化同样来自平台。湖州影视城短剧出海负责人鲁恩文曾在接受采访时指出,掌握行业最大话语权的是作为平台方的红果,它的政策将决定“短剧之都”花落谁家,“如果平台政策有变动,郑州的月产量甚至会从800部腰斩至400部,‘短剧之都’也就无从谈起”。

更大的挑战来自其他城市。

近年来,越来越多城市瞄准微短剧行业。除了与郑州“一较高下”的西安,上海、杭州、深圳、成都等城市也纷纷出台各类政策、打造拍摄基地。而这些影视行业的“专业选手”本身具备文化产业优势和特色,也进一步推高了微短剧的“水位线”,让郑州的行业短板愈加凸显。

而在精品短剧领域有所斩获的杭州、上海等城市,无不拥有文化产业的积累。以马厩制片厂所在的浙江为例,拥有横店、象山等头部影视基地,背后则是成体系的影视生态,一系列资源均能为微短剧产业发展提供养分。

反观郑州,在构建起微短剧“工业化”底座的基础上,眼下更需要抬高“文化力”的墙板。

一个被外界广泛提及的具体问题是,郑州短剧公司大多以出品承制为主,业务环节相对单一,尚未覆盖剧本原创、IP孵化、平台渠道等上游领域。这严重限制了郑州短剧的行业话语权和资源调动能力。

河南省高校影视教育协会秘书长张永强曾提到,郑州要打造的是“微短剧创作之都”,其中“创作”二字就表明要在原创性上发力。

而对于一座城市而言,文化力不只是特定产业的增长,还意味着不同人群、不同领域的多元融合,以此激发出城市的创意和活力。

一项尝试出现在科幻产业上。今年9月,河南提出在“高起点规划建设郑州航空港科幻产业园”,并强力推动以科幻为核心的动漫游戏产业链群建设。由此,郑州也成为北京、成都、深圳等具备科幻本底的城市之后,一个几乎“从零开始”的“闯入者”。

但从某种意义上说,这或许才是微短剧行业能为郑州带来的更重要作用——在产业进入新一轮发展周期之下,提升城市文化内涵,积蓄换道超车的可能。