"去年还在CBD写字楼里修改着数十亿的并购方案,今年就在横店片场跪着喊'陛下饶命'。"前投行分析师柴小柴的社交媒体简介,写满了这个时代最生动的职业跨界故事。

当她的前同事们还在陆家嘴的会议室里为小数点后三位的数字争执不休时,她已经在横店的某个角落,穿着粗糙的宫女服饰,等待着那声"Action"响起。从金融精英到短剧演员,这个转变听起来像极了一部短剧的开场——而柴小柴的故事,正是当下短剧热潮中最真实的切片。

01

金融精英的"横漂"初体验

柴小柴的第一次拍摄经历,堪称短剧行业的魔幻现实主义教科书。

候场十小时,拍摄五分钟——这是她在横店的日常初体验。"那天我凌晨四点就起床化妆,结果等到下午两点才轮到我拍摄。"她回忆道,"拍完之后,导演说'很好,明天继续等通知'。"

短剧拍摄周期通常被压缩在7-10天,整个剧组如同精密运转的瑞士钟表,每一分钟都在燃烧经费。作为特约演员,她必须随叫随到,连上厕所都需要打报告。"有一次我正在洗手间,场务就在外面敲门喊'柴老师,到你的戏了',那感觉特别梦幻。"

最极端的情况,她经历过连续拍摄24小时——从清晨四点出工到次日凌晨四点收工,回家匆忙睡一小时后,又得赶往下一个剧组。"这种工作强度,跟我之前在投行做项目时差不多,但投行加班至少还有高额加班费,这里只有对表演的一腔热爱。"

作为特约演员,日薪三百元,与她之前在投行的高薪形成鲜明对比。然而柴小柴却表现出惊人的豁达:"在投行时,我月薪三万却活得像条狗;在横店,我月入三千却找到了自己。"

她细数在横店的第一个月账单:房租1000元,生活费1500元,居然还有结余。"原来幸福真的可以用金钱以外的方式计算。"

02

那些年在投行:

金钱堆砌的"精致牢笼"

在转行之前,柴小柴的金融生涯可谓是标准的精英路线。

"每天早上七点,陆家嘴的写字楼里已经灯火通明。"她描述着从前的生活,"我们穿着定制的西装,手里拿着星巴克,讨论着数十亿的并购项目,感觉自己站在世界之巅。"

然而光鲜的外表下,是常人难以想象的工作强度。"最夸张的时候,我连续三个月每天工作到凌晨两点。有一次在洗手间里睡着,还是保洁阿姨把我叫醒的。"

在投行,时间被切割成以分钟计费的单位。"我们有一个术语叫'机会成本',意思是每做一件事,都要考虑放弃了什么。就连上厕所的时候,我都在想这个小时如果用来做模型,能创造多少价值。"

她至今还记得那些令人窒息的工作场景:为了一个并购项目,团队连续熬了三个通宵,第四天凌晨,一个分析师在整理文件时突然痛哭流涕;某个除夕夜,全组人在会议室里边吃外卖边修改招股书,窗外是绚烂的烟花,窗内是死寂的键盘声。

"在金融圈,你永远在跟数字打交道,但渐渐地,你也变成了一个数字。"柴小柴说,"你的价值取决于你经手项目的规模,你的地位取决于你的职级,你的存在就是为了让资本更有效率地流动。"

虽然拿着令人艳羡的高薪——作为分析师,她的年薪早已突破五十万——但她发现自己的人生正在被异化。"我住着月租八千的公寓,却从来没有在日出时回过家;我背着香奈儿的包包,里面却只装着笔记本电脑和降压药。"

03

金融巨头也来抢蛋糕:

当短剧遇上理财产品

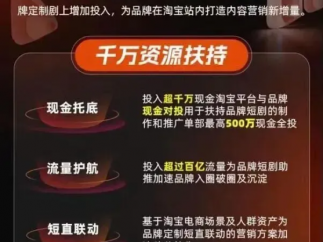

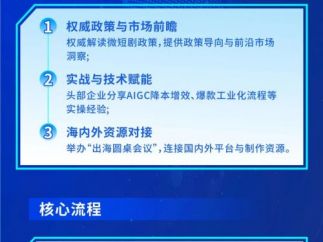

有趣的是,在柴小柴离开金融行业的同时,越来越多的金融机构正在涌入短剧赛道。

某大型银行最新推出的"打工人理财日记"系列短剧,在短视频平台单集播放量突破千万。该剧以职场新人的理财困惑为主线,巧妙融入了基金定投、信用卡管理等金融知识。另一家证券公司则推出了"债基公主闯天下"古装轻喜剧,用娱乐化的方式向年轻人普及债券基金知识。

金融行业分析师王文清表示:"金融机构通过分析目标受众的兴趣偏好和金融需求,正在定制符合其特点的短剧内容。例如,针对年轻人的消费习惯和理财需求,金融机构可以推出以'打工人理财观'、'家庭财务规划'为主题的短剧,既能够吸引用户的关注,又能够传递金融知识。此外,金融机构还可以结合自身的产品业务优势,如ETF、债基等,将短剧内容与业务策略相结合,形成独特的品牌标识。"

这种跨界融合正在改变传统金融营销的生态。"以前我们在投行做投资者教育,要么是厚厚的说明书,要么是枯燥的讲座。现在通过短剧,一个三分钟的故事就能让年轻人理解复利的力量。"金融机构负责人感慨道。

04

短剧热潮:当代打工人的"赛博彩票"

当柴小柴在横店各个剧组间穿梭时,她身后的短剧行业正在以惊人的速度扩张。

数据显示,去年全国微短剧市场规模已突破500亿元大关,甚至超越了同年全国电影票房总量。这个数字在今年正加速向千亿大关迈进,成为了内容产业中最亮眼的新星。

这个新兴行业已经创造了近65万个就业机会,为无数像柴小柴这样的跨界选手提供了再就业的可能。在这股热潮中,我们能看到前程序员在演霸道总裁,前语文老师在演恶毒女配,前销售总监在演商会会长——人人都在这里寻找第二人生。

柴小柴的转型看似偶然,实则暗合了这个时代的脉搏。她曾在英国做过会计,后来转行咨询行业为投行撰写财务分析报告。"那时候我天天飞来飞去见各种专家,表面上光鲜亮丽,实际上就是在不同的酒店里写同样的报告。"

她待过的几家公司接连遭遇项目锐减、降薪裁员,其中一家甚至在她离开后直接倒闭了。"那时候我就明白,所谓的金饭碗,可能只是个镀铜的。"

短剧的出现恰逢其时地降低了表演行业的入门门槛。恰巧她的朋友试水投资了一部短剧,知道她从小有演员梦,便帮忙争取了一个特约小角色——"相当于内推"。

"我第一次演戏是演一个妃子,虽然全程只有两句台词,但在监视器里看到自己的那一刻,我突然明白了什么叫'心动的感觉'。"

05

高学历在片场是降维打击吗?

在横店这个独特的生态圈里,新演员的报戏方式保持着一种近乎传统的模式——挨个见组,递纸质资料,就像二十年前的求职市场。

"这可能是中国最后一个还在大规模使用纸质简历的行业了。"柴小柴笑着说,"我每天最重要的投资就是打印资料卡,一份五块钱,见十个组就是五十块。每次被拒绝,我都在心里默念:得,五块钱又打水漂了。"

这种看似低效的方式,却是新人演员上戏的主要途径。每个人都在赌概率——就像短剧项目本身一样,赌的就是成为爆款的那百万分之一可能。

柴小柴无疑是幸运的。她没有经历漫长的群演时期,通过内推入行演了十来个特约后,就接到角色成为角色演员了。她将这部分归功于自己的演员资料准备充分——"哪个金融人还不会写报告画PPT呢?我把演员资料做得像投行项目计划书一样精美,导演一看就觉得'这个演员很专业'。"

但更重要的是她的学习能力。"有一次导演临时要加一场戏,我五分钟就背下了一整页台词,导演都惊了。我说这算什么,在投行时我看上市公司财报的速度比这快多了。"

在横店一个月,柴小柴演了大概十几个特约角色。这些角色大多没有具体名字,只是某个身份或代号,比如"李记者"、"村民123",保留到成片中的时长可能不足一分钟。

她精辟地总结道:"我们这些特约群众主要的任务就是蛐蛐八卦男女主,可能短剧除了主演和主演朋友之外大部分都是坏人。但我渐渐明白,没有小角色,只有小演员——即便是背景板,也要做最有灵魂的背景板。"

06

从金融到表演:思维模式的彻底转变

在投行工作时,柴小柴的世界是由数字和逻辑构成的。"我们做任何决策都要看数据支撑,要分析ROI(投资回报率),要评估风险收益比。就连中午吃什么,都要做个Excel表格对比分析。"

这种思维模式在片场却显得格格不入。"刚开始,我总是问导演:'这个角色的人物动机是什么?行为逻辑是否自洽?'后来才发现,在短剧里,很多角色就是为了推动剧情而存在的工具人。"

她花了很长时间才适应这种创作方式。"在金融圈,我们追求的是精确和可预测性;在表演中,需要的却是感性和即兴发挥。"

不过,金融训练的某些能力在片场意外地派上了用场。"比如时间管理能力。在投行时,我们经常同时跟进多个项目,这种多任务处理的能力让我可以一天跑七八个剧组试戏。"

还有专业素养。"在投行,无论前一天加班到多晚,第二天见客户时都必须保持专业形象。这种职业素养让我在片场即使连续工作二十个小时,也能保持最佳状态。"

最有趣的是,她发现自己在投行练就的"读心术"在理解角色时特别有用。"做分析师时,我们要透过财务数据看企业的真实状况;做演员时,也要透过台词看角色的内心世界。这两者本质上都是理解'人'的工作。"

07

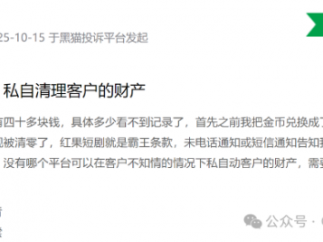

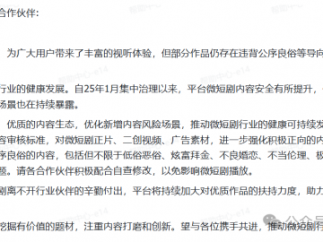

从辣眼睛到眼前一亮

在大多数人印象中还停留在"霸总""甜宠"的短剧,其实正在悄然发生一场静默的革命。

柴小柴作为亲历者,敏锐地察觉到了这种变化:"刚开始我接到的都是些无脑反派,现在已经开始有制作方找我演一些复杂的角色了。"她最近试戏的一个悬疑短剧,角色是一个具有双重人格的心理医生,这在以前的短剧中是不可想象的。

"以前大家都说短剧'辣眼睛',但现在越来越多'眼前一亮'的作品开始出现。"她注意到,最近女频群像剧渐渐多了起来,浏览组训时会看到一部剧十几个角色都是女性。"这是一种进步,说明市场在成熟,观众在成长。"

更让她欣喜的是,行业内部正在形成自律。一些有话语权的女演员会拒绝拍擦边男频作品,尤其有下沉猎奇情节的。作为短剧新人,柴小柴自己也坚持着这个原则。"有一次我推掉了一个报酬很丰厚的角色,因为那个角色需要穿着暴露还要说一些低俗台词。经纪人说我傻,但我觉得,有些底线比片酬更重要。"

她现在养成了一个习惯:刷到不错的剧有广告时会经常下单。"这就在自己的选择范围内投票。我们每个人的观看和消费行为,都在塑造这个行业的未来。"

08

数字背后的短剧新时代

短剧的用户规模已达6.26亿人,占网民整体的55.8%。2025年上半年,短剧用户人均单日观看时长达到了101分钟,比2024年同期提升近10%。

这些数字背后,是一个不可忽视的内容革命。柴小柴用她的金融分析师思维分析道:"短剧之所以能爆发式增长,是因为它精准地抓住了现代人的时间碎片化和情感需求。一集2分钟,正好是地铁上一站路的时间,正好是排队买咖啡的时间,正好是上厕所的时间。"

但更重要的是,短剧为无数有表演梦想的人提供了一个低门槛的入口。"在传统影视行业,一个新人想要演有台词的角色有多难?在短剧里,这可能只是一个周末的距离。"

柴小柴现在的生活节奏是:周一围读剧本,周二到周五拍摄,周末见组试戏。"比我以前在投行时还忙,但这种忙是快乐的。以前是为别人的梦想打工,现在是为自己的梦想工作。"

之前拍的戏陆陆续续上线了,柴小柴会在晚上偷偷刷自己的剧,还会看弹幕和评论。"有人说'这个宫女演得不错',我就特别开心;有人说'这个演员有点胖',我就决定明天开始减肥。"

这个月她接到了四个角色,顿觉未来充满希望。"我知道这条路不容易,可能永远也等不到那个爆款,但有什么关系呢?我正在做自己热爱的事情,这就够了。"

她最近开始上手表演专业课,还学会了自己剪辑试戏视频。"金融教会我分析市场,表演教会我理解人性,这两者加起来,让我看到了别人看不到的机会。"

在她看来,短剧不只是她个人职业生涯的转折点,更是一代人的机会。"当传统的路越走越窄时,总会有新的路在脚下展开。重要的是,当机会来临时,你是否有勇气迈出那一步。"

夜幕降临,横店的又一场夜戏开拍了。柴小柴站在镜头前,灯光打在她脸上,那一刻她不再是前投行分析师,不再是大城市打工人,只是一个追逐梦想的演员。

在这个每天都在诞生新故事的地方,每个人都在等待属于自己的那个爆款时刻。而柴小柴的故事告诉我们:人生的精彩之处,不在于你手握什么牌,而在于你如何打出这些牌。

如今,短剧行业今年加速发展,整体规模向千亿级迈进。在这个新兴行业里,无数前银行分析师、程序员、教师正在寻找属于自己的一席之地。

柴小柴距离火或许只差一个爆剧的距离,但在这个每天都在诞生新剧组的地方,希望永远留在下一场戏。毕竟,在短剧的世界里,最迷人的不就是永远不知道下一集会发生什么吗?