3D形态在漫剧中将有一席之地,几乎是一种必然,国创动漫已经验证了十几年。

打开爱优腾芒B,国产动画大IP以3D形态呈现的不在少数。出圈代表作往早了数,有《秦时明月》系列,近几年的《灵笼》《少年歌行》也都有不错的数据表现和内容口碑。

拿B站来说,首页轮播图展现的7部国创番剧中,就有5部3D作品,其中《凡人修仙传》已经累计1447.8万追番。

(相关截图)

得益于AI技术发展,爆发时间不算太长的漫剧,也开始隐隐显现出这样的趋势,AI 3D漫剧开始在市场上陆续冒头,这种“必然”按下了加速键。

前有7人团队制作的《传武》,更新至13集,累计1714.1万次播放,抖音端单日播放增量以百万计,登上多个榜单。该剧由与光同尘出品和制作,用的是即梦AI。

后有42集的《仙尊归来:只手镇人间》(下文简称“《仙尊归来》”),拿下5555.9万次播放,单日消耗一度破百万,曾登顶抖音动态漫热榜。这部作品是中文在线首部AI 3D漫剧,由十余人团队用自研AI漫剧制作平台制作。

根据短剧自习室了解,该剧目前的数据已经达到了中文在线内部的预期。

(相关截图)

一个接一个案例的成功让人明显感受到赛道的新周期或许快来了。

无疑,3D在宏大场景和激烈打斗方面有更强的表现力,因此国内部分动漫创作者对于3D视觉形态“深沉的爱”本来就溢出,如今有了AI这个捷径,3D漫剧可以说是极其合适的试验场。

“我觉得大概率可能会在寒假左右有一次批量型的爆发,也就是明年年初。”中文在线集团AI动漫部总经理周立强对AI 3D漫剧的爆发节点有这样的市场预判。

本期,短剧自习室结合对周立强的采访,来看看AI 3D漫剧发展如何?会不会快速成为下一个增长点?

一、AI 3D漫剧制作提速,参与者扩容

AI 3D漫剧能够突出重围,最大的推力是技术走向成熟。

技术成熟带来的最直观影响就是提效。据了解,《仙尊归来》的制作效率提升达到100%以上——十几个人的团队,一个月的制作周期,约80分钟的成片。周立强认为,传统3D内容制作流程中的建模环节相对消耗时间,所以目前AI在人物建模和肢体动作轨迹方面的提效最明显。

《传武》的主创团队也曾经向短剧自习室表示,单部漫剧的规格大约在40-90集,单集1.5分钟,一个月就可以完成角色资产建设和1-3集的内容,月产能在30分钟左右,相当于传统动画制作一个季度的产能。很难想象,在今年以前,3D动画作品的制作常常是以年为周期单位。AI技术的进步还带来了另一个市场现象——诸多相关方下场了。和2D漫剧玩家背景五花八门不同,现阶段的AI 3D漫剧参与者特征呈现更明显的强经验、高相关。

从实际参与者来看,一类是“漫剧老兵”的自然延伸。

就拿中文在线来说,其已经在漫剧赛道积累了经验,2024年AI漫剧累计播放量突破30亿次。周立强透露,中文在线一直有在研究3D呈现的技术,“暑期的时候有了一些技术突破,终于可以比较好地去生产3D漫剧作品了,技术带来了一些便捷性。”另一类是工具方与时俱进的技术适配。比如巨日禄AI等工具平台,通过AI技术升级和复用,都陆续打通了不同视觉画风的“任督二脉”,其中就包括3D画风,而不需要再从零去搭建平台和团队。这也意味着,技术方的竞争来到新节点,谁能拉低用户进入新的细分内容赛道,就有机会占据优势。往更大了说,漫剧这个淘金热地未来还可能出现更多的细分类型,能够跟上甚至预判内容方向将是核心竞争力。从这个层面来说,AI 3D漫剧的门槛比此前的2D漫剧略高一些,起步更具有工业化性质——这都可能为赛道后续快速而集中的爆发奠定基础。值得关注的是,这里的“门槛”并不代表制作流程的复杂化,而更多是对3D内容的理解。相反,制作3D内容和2D内容在工作流方面,区别并没有想象中那么显著。尤其是有AI介入的大流程框架,都是“定人设—出图片—出视频”,把2D原画和3D建模环节的天堑稍微填平,变成共通的生成式技术逻辑。也正因此,两者在克服角色一致性、动作连贯性等核心难题上面临的挑战相对类似。

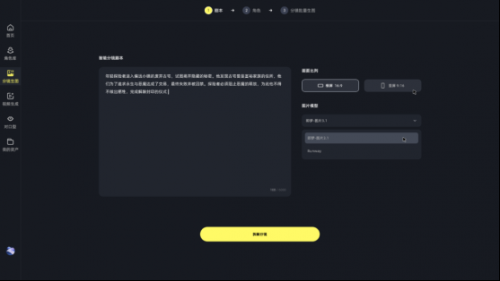

中文在线的解决方案是把剧放到AI漫剧平台的全流程整合式工作流中去做,将角色设计、动作生成、场景搭建无缝衔接,避免角色偏差与软件切换损耗。

(中文在线AI漫剧制作平台未更新版本截图)

周立强认为,AI模型的能力还会再进化,这些难题有可能在未来得到解决,但现阶段依然离不开一定的人工干预就拿角色一致性的痛点来说,《天尊归来》的主创团队包含了三种核心角色:一种是导演和主美,负责掌控人设、场景、画风等审美工作;另一种是AI生成师,利用AI来生成人物、场景的图片和视频;还有一种是专业的后期团队。相对来说,主美是比较少见的团队角色,主控和把关AI生成的人设、场景是否有不太符合人类审美的内容,再基于此做精调。以《天尊归来》男主角叶逍遥的人物形象为例,既有作为逍遥天尊时的修仙造型,又有重生后的现代化造型。从成片来看,即便是在3D视觉形态下,也一定程度保证了面容、身形相对一致前提下的妆造适配。

(相关截图)

“有时候对于AI来讲,可能没法那么快速地理解内容的复杂含义,比如(3D内容中常见的)多人物同处一个空间的站位、格局,通过补充分镜来给AI提供参考,尽可能解决问题。”周立强表示。这也是2D漫剧和3D漫剧在内容打磨侧重点上的差异之一,“相对来讲,3D漫剧对于空间站位、分镜的打磨会更精细一些,这是表演媒介或者说呈现方式不同导致的,而在人物内核、剧情运镜上则各有优缺点。”

此外,3D漫剧还需要解决人物台词和口型的对齐问题。

2D漫剧因平面化风格,口型可以简化呈现,观众对精准度期待较低;但3D漫剧角色立体,面部肌肉、唇齿动作更贴近真实,一旦口型与台词错位,就会影响观看体验。

根据短剧自习室了解,中文在线、巨日禄AI等集成式漫剧制作平台都注意到了这个问题,并同步做了功能的迭代优化,已经能够做到在一个平台上就完成口型匹配。

(相关动图)

当然,客观来讲,现在的AI 3D漫剧还没完全走出“新手村”。即便是中文在线,现阶段的月产能也仅有数部,并希望在寒假爆发节点左右达到月产10部左右。

二、AI、3D、漫剧三个赛道的交汇点

周立强更看好的是3D内容在未来的表现,AI 3D漫剧当前仍然处于探索初期。

“漫剧虽然已经发展一年多,但3D的技术升级大概是从今年暑期开始的。我觉得之后可能会有更多的个人、机构或者公司去开展3D漫剧项目,很多做2D的会转向做3D,到达一个2D和3D并存,甚至一定程度上3D可能占据更高比例的状态。”

从这个层面来讲,AI 3D漫剧的逐渐兴起,或许可以理解为是AI、3D、漫剧三个赛道发展到一定阶段后的一次交汇,一定程度上也可以作为技术、内容、市场三个关键要素的表现。

也就是说,得益于AI和漫剧自去年下半年至今的爆发式发展,赶上了已经发展多年的3D,AI 3D漫剧终于开始频频走到人前,甚至被视作下一个大势。其中,AI技术跨过了“可用”的门槛,为3D内容规模化生产提供了效率引擎,一定程度上突破了传统3D制作“重人力、长周期、高成本”的瓶颈,让3D内容从动画专属下沉到漫剧赛道成为可能。此前也有部分3D漫剧登上了相关榜单,但数量极少,UGC游戏编辑器漫剧占比较大——这一类型的3D漫剧制作效率很高,因为基于游戏本身的人物角色,并把捏脸、换装的能力开放给编辑器,表演动作一定程度上遵循游戏引擎的能力。

相对来说,用AI生成的3D漫剧更加自由,没有过多的限制,但也因此存在更多的不确定性。所以,AI技术对这一内容形态的加成更多是在内容创意落地和规模化产出的提升上,能够吸引更多专业玩家进入赛道。

这一点十分关键。漫剧本身依然是“短平快”的内容产品,其优势就在于成本和效率,如果技术没有突破,没有人舍得把漫剧往3D的方向去做,有可能钱烧完了,市场也饱和了。目前,市场上的工具平台较多以工作流一站式集成或者智能Agent的形式存在,覆盖2D和3D等视觉形态。而在这部分工具看来,3D视觉形态就是画风的一种,制作成本和周期仅比2D漫剧略多一些,并不需要颠覆性提升——3D制作的门槛被打下来了。

(中文在线AI漫剧制作平台未更新版本截图)

同时,漫剧经过一年多发展已经基本成熟,跑通了从流量获取到商业变现的基本模型,把市场和用户都培育了起来,为3D内容的落地提供了可复用的场景。

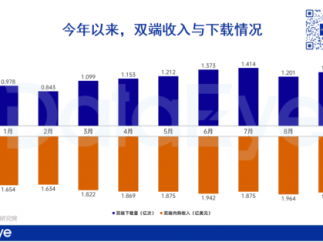

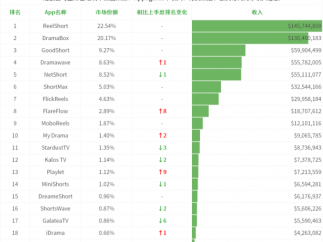

2025年9月1日-9月28日,仅抖音平台漫剧的新增播放量超过55.1亿,每周的漫剧播放增量都突破12亿,中间两周的播放增量接近15亿,足以说明漫剧市场持续火热。

但另一方面,在此次超过24540部的剧目统计样本中,96%的漫剧月新增播放量不足百万,也就是说4%的头部漫剧内容卷走了绝大多数流量和用户注意力。

竞争激烈,漫剧方和观众再次来到了“需要一些新东西”的阶段。

“我觉得(做3D内容)这件事是一次升维。某种程度上我们之前做的还是偏向动态漫模式,现在从动作连贯性、画面美观程度等方面,(3D内容)它都更接近于一些(传统)动画的表现力。”周立强表示。

他和短剧自习室分享了入局这一赛道之后的一些体感:

从市场角度来说,3D内容的受众群体量级和覆盖范围都比2D内容更大——之前2D漫剧的用户集中在30岁左右及以下的人群,3D漫剧的用户能够上探到30-40岁左右的人群。

尽管现阶段3D漫剧的故事内容吸引到的人和传统3D动漫番剧有所区别,但由于表演介质和画面风格接近,理论上来说,3D漫剧也能够触达到部分喜欢看传统3D动漫番剧的用户。

从内容角度来说,3D的空间视觉表现力更丰富,尤其是在激烈打斗和宏大视角的场面中,3D更能够发挥这些类型作品的优势——这也是中国国创动漫验证十数年的经验和逻辑。

所以,玄幻、高武、仙侠、科幻等有大场景的题材相对更适合用3D演绎,这也是中文在线选择用2D或者3D来开发项目的一个大原则。

据了解,目前中文在线已经有多部作品进入系统化制作阶段,以前述的题材为主,“我们基本上还是奔着这些能够比较好发挥3D优势的作品去。”

此外,3D内容也早已准备好,更广泛的用户群体正在等待更多“非年番”作品填补需求空缺。

有意思的是,回顾中国3D动画的发展历程,会发现与漫剧发展有不少重叠之处:同样经历了一段技术认可和市场培育的磨合期,同样崛起于2D动画成熟之后。

一名在动画行业摸爬滚打十余年的从业者,曾在名为《中国三维动画的发展历程》中叙述了自己的亲身见证:

十几年前的模型面数只有几千,材质球用3ds Max 6.0手动调了三天,渲染一帧要耗三小时,建模全靠“多边形堆砌”,一个简单的恐龙模型要调一周......上世纪90年代末到本世纪初的业内流传着一句话:“三维动画?那是给广告片和科教片打打下手的。”

另一边,曾在当时作为中国第一个以动画专业学习者的身份被派出去学习三维动画的人,如今的北京电影学院中国动画研究院院长孙立军,在接受《电影评论》杂志采访时直言:

计算机动画给了我非常大的触动,但最初我是很排斥的。因为当时计算机动画的色彩还原度很差,看起来特别假,就像现在我们谈论AI拟像时觉得它很假一样。1999年,世界第一部三维动画电影《玩具总动员》在中国放映,我依然觉得这是有钱人才能做的事。

而到了本世纪头十年,三维动画设备开始普及,观众需求也随之升级,市场倒逼创作端必须“做点不一样的”。

后来二十年有余的故事,大家都知道了:从古早的《秦时明月》,到近年来的《斗罗大陆》《凡人修仙传》,人物越来越精美,场面越来越宏大,画质也越来越清晰。

更重要的是,平台爱推,观众爱看。

B站的“国产动画秋季新番”主宣图,3D动画番剧角色在5席中占了3席。

(相关截图)

放眼腾讯视频8月份的动漫大赏海报,3D角色存在感极强。

(相关截图)

因此,AI 3D漫剧的出现并非偶然,而可以看作是在技术具备可行性、内容存在需求空间、且市场已有成熟载体的背景下,产业自然演进的一个结果。

AI、3D、漫剧三者的交汇恰好踩中了产业新的需求缺口:漫剧需要更优质的视觉形态突破同质化竞争,3D需要更高效的制作方式降低门槛,AI需要找到更多能规模化落地的内容场景。

因此,尽管AI 3D漫剧的制作成本比2D稍高一些,但相对于传统制作仍然有大幅度的降本,在用户层面也有正面反馈,都足以让玩家冒险,“用户接受度相对更高,代表它的测出率、ROI都可能会更好。”

在周立强看来,漫剧的发展历程和短剧相近,最开始的真人短剧只需要一部手机、几万块钱,但今天的部分真人短剧起手就是几十万的制作成本——

“大家都在通过不断提升内容制作质量来获得竞争优势和用户偏好,漫剧也会有这样一个过程,所以一些实质性的成本上升完全可以理解。我觉得 AI 的进步仍在持续,每隔一个月左右可能就会有一次模型更迭,也会带来一些成本变化。”

或许在漫剧发展多年后回望,AI 3D漫剧便是漫剧赛道开启精品化的序章。