2025年是抗战胜利80周年,一批红色题材微短剧集中上线,笔者看完了其中热度比较高或者有特色的10部,在热血沸腾、热泪盈眶之外,也开始真正对微短剧这个剧种的未来有了信心。

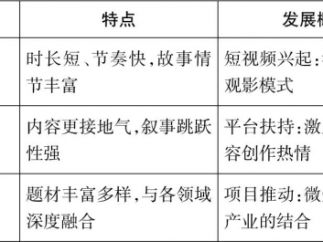

微短剧内核趋于稳定

笔者最初关注微短剧是2021年,那时候对于这个制作粗糙、网文感很重的剧种并不感冒,仅是作为行业热点去关注。直到2024年,才真正开始观看微短剧,偶尔被惊艳,但更经常的是被雷的外焦里嫩——掐脖子的霸总、扇巴掌的女主、打嘴炮的群众以及以百亿为计量单位的合同充斥短剧。

短剧里大家的精神状态都颇为亢奋,同当时微短剧这个热门领域给人的感觉类似,充满着喧嚣与骚动、激进与不确定。除了霸总、赘婿,2024年在短剧创作方向上有广电总局推动的“跟着微短剧去旅行”百部作品上线,但是在微短剧的海洋里声浪远远不够。

2024年还出现了首部红色题材微短剧《我在长征路上开超市》,并加入“穿越”“系统”等短剧核心要素,然而却引发了不小争议。在商业化、娱乐化浪潮下,红色主旋律题材创作面临着一个很大的困境与挑战——如何在尊重历史、传递核心价值与吸引年轻观众、进行形式创新之间找到真正的平衡点?这在微短剧上尤为不易。

而2025年的红色题材短剧实现了飞跃性进步,就笔者看的这10部(全部完整看完)短剧而言,可以说各个可圈可点,更可贵的是,微短剧的浮躁感不见了,内核趋于稳定。

微短剧的镜头语言也很美

微短剧叙事的创新与坚守——10部红色题材短剧观后感

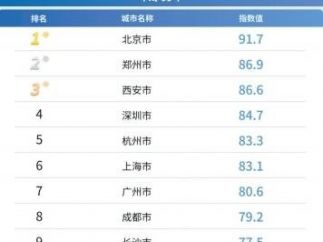

据新京智库《2025中国微短剧精品化发展研究报告》显示,截至2025年6月,我国微短剧用户规模已接近7亿,其中18-30岁为主力(约占42.5%),同时银发群体(50岁以上)占比近30%。

对于抗战这类红色题材,银发群体中的高龄人群比如70岁以上的人群可能天然接受度更高,但他们不一定玩得转手机、看得惯短剧。红色题材短剧,最先要吸引的仍然是年轻观众,其创作就遭遇到前文所说的尊重历史、传递核心价值与进行形式创新之间平衡点的考验。

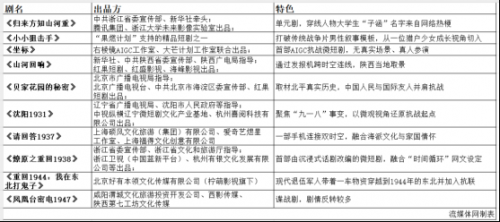

这10部红色题材短剧中,穿越的有三部,跨时空连线的有两部,另外五部是正常叙事,但是,其中一部是4集的AIGC微短剧,一部是战争片里少见的女性成长视角,一部是有特色的与国际友人并肩抗战视角,唯二的两部偏传统叙事的则聚焦更具体的地域:沈阳和咸阳。

除了《坐标》《燎原之重回1938》,其余8部均是竖屏短剧,避开宏大叙事,选择聚焦一地、一事、少数人,与竖屏更加适配。

天津论道:解析“以短带长”前沿案例,共商生态协同路径

穿越的三部短剧《归来方知山河重》《燎原之重回1938》《重回1944:我在东北打鬼子》切入点又各有不同,《归来方知山河重》是当代脆皮大学生“子涵”为完成“抗战80周年”作业任务穿到5个抗战故事中,从靠人工智能获取资料的烦躁到亲身感知抗战一线的喜怒哀乐;《燎原之重回1938》则是穿越+无限流,穿越者在剧情中循环了139次,他想拯救的人最终仍选择坚定赴国难;《重回1944:我在东北打鬼子》则是退伍军人穿越参与到抗战中,在红果收藏量超过86万。

跨时空连线的两部剧《山河回响》《请回答1937》,前者是几个大学生跨时空连线到当年的发报员,用AI技术+陕西方言帮助对方实现动态密码,后者则是一场跨越时空的爱恋让上海张园的纨绔少爷从不知民间疾苦到最终投身革命的转变。跨时空叙事的最大好处是,让那些抛头颅洒热血的前辈们看见了他们为之献出生命的理想——一个安定、富强的新中国,弥补了他们的遗憾,也弥补了我们的遗憾。

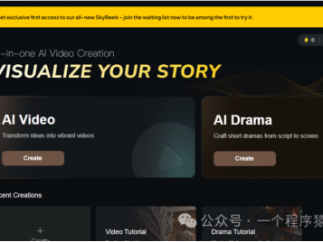

五部正常叙事的红色题材微短剧也都有不同角度的创新,比如《小小狙击手》聚焦于一个猎户少女在战争中的成长,而另一位主角则是同样因为战争失去了家的日本女记者;AIGC短剧《坐标》质感相当不错。

而在所有创新叙事背后坚守的则是核心价值,通过跨时空,这些先辈有机会改写自己的牺牲结局,但却为了更多人的活选择坚定赴死。

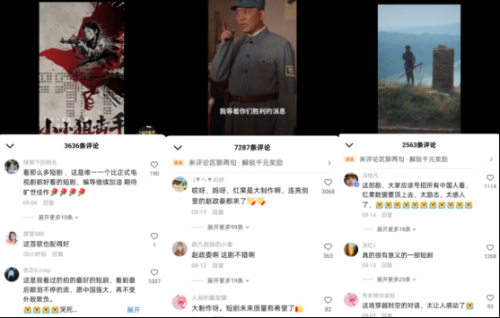

更重要的是,这些红色题材微短剧将创新叙事与坚守核心价值结合的很好,在加上服化道的用心,演员的扎实表现,没有出现一部让人出戏的抗日神剧。

微短剧未来可期

很长时间里,笔者对微短剧是存在傲慢与偏见的,包括我们的“见微知著”选题对话了不少微短剧乃至传统影视从业者,大家公认微短剧火,但对其能走多远其实乐观者不多。但是2025一路走来,感觉当下可以说一句未来可期了。

这10部红色短剧中有长剧演员何政军、金瀚,也有短剧演员左铭、杜亚飞等,当然还有更多生面孔,但他们绝大多数人表演都能“沉下来”,不是短剧常见的那种比较浮夸的演法,而是能让人入戏的“沉”。从被“雷得外焦里嫩”到被“惊艳”,从充斥着巴掌、口水战、“百亿合同”的喧嚣到叙事沉稳的“沉下来”,这10部红色题材微短剧所代表的,远不止一个题材类型的成功。

它更像一个宣言,标志着微短剧这个年轻的剧种,终于挣脱了“流量快消品”的窠臼,在商业变现之外,找到了承载严肃议题、与时代对话的文化自觉。它们的实践给出了一份高分答卷:创新的叙事是“舟”,是吸引年轻观众的捷径;而对历史与核心价值的坚守是“舵”,确保了作品不至在娱乐化中迷失方向。

当“舟”稳“舵”灵,微短剧便展现出了此前难以想象的叙事深度与情感厚度。

好看的短剧观众不吝夸奖

实际上,这种摆脱短剧“浮躁”特质的作品在2025年已经越来越多的出现,比如大获成功的《家里家外》是烟火气的“沉”,而播放数据很好的《一品布衣》简直是个正剧,他们不再追求几秒一个反转,每集有个钩子,而是不疾不徐的沉稳叙事。

以前我们认为微短剧上限和下限都不高,但事实证明,微短剧的上限是可以随着精品化进程水涨船高的。有更多单位的支持,更聚焦的视角,再辅以更灵活创新的叙事,红色故事都能讲出这么多面,自然也可以将其他题材讲好。

微短剧未来可期,因为它学会了如何“沉下来”,内核趋于稳定。实际上,无论何种题材,真诚的创作、用心的制作以及对人性深处的洞察,是打动观众的永恒法则。