画面精致、智商在线……熊和兔剧场出品的微短剧被观众称为“质感短剧”,聚焦女性议题独擅胜场。2025年年初上线的《江南时节》以强情节着墨于大龄女性婚恋与职场等热门话题,网友纷纷评论该剧“短剧味儿好淡”“电影级画质+女性议题突破行业粗糙感”。

相较于“追逐热点”“爆款复制”等短剧制作路径,于2022年涉足微短剧市场的熊和兔,以“不回头的创新”走出一条差异化路线。剧场主理人熊巍是影视后期出身,他带领团队凭借幕后积淀,在竖屏短剧领域构建“厂牌辨识度”,为微短剧“精耕时代”提供颇具价值的实践样本。

1

从影视后期到短剧主场

“我们并非凭空进入短剧领域,而是带着长期的影视制作经验,寻找更适合表达的载体。”熊巍始终强调“幕后积淀”对团队的重要性。在走向短剧市场之前,熊和兔的核心团队长期深耕影视后期制作,曾参与《那年花开月正圆》《警察荣誉》《隐秘而伟大》等多部具有行业影响力的长剧制作——正是这些项目积累的叙事技巧、画面把控能力,让团队逐渐萌生“自主表达”的想法。

熊巍

剧场主理人

但转型并非一蹴而就,而是经历“从横屏试水到竖屏深耕”的过程。熊巍介绍,正式涉足竖屏短剧前,团队首先尝试的是相对熟悉的横屏作品创作,推出了名为《此刻无声》的短剧作品。作品上线后收获市场的积极反馈,也验证了团队的内容创作能力。在拍摄女性悬疑短剧《此刻无声》时,团队尝试性地套拍竖屏短剧《步步深陷》。这部集爱情、复仇、商战于一身的都市悬爱微短剧,播出后收获网友认可,讨论度颇高。团队自此以竖屏为主,展开后续作品创作。

2024年,熊和兔推出《炽夜》《声色犬马》等强情节作品,将商战、复仇主线与婚姻真相、人性探讨结合,形成“强逻辑+情感张力”的创作风格。这些作品通过抖音、快手等平台推广,口碑持续发酵,实现从“流量”到“留量”的转化。

截至目前,熊和兔剧场已构建颇具辨识度的作品矩阵,熊巍将其概括为“聚焦女性议题、兼具深度与话题性”的系列创作。其中,《江南时节》凭借独特美学风格引发行业讨论;今年5月在小红书独家首发的《痴人之爱》,屡破站内纪录,上线两周剧集播放量超7500万,讨论曝光破2亿;2025年新上线的《无药而愈》延续团队对女性情感与成长话题的关注。

熊巍直言,熊和兔的作品“有一定观看门槛,也有非常高的讨论度”。这里的“观看门槛”并非指内容晦涩,而是拒绝“无脑爽感”,要求观众投入一定注意力去理解人物关系与剧情逻辑;“高讨论度”则源于作品对现实议题的呼应与情感的真实传递——从粉丝评论互动到二创内容,都印证了这种创作思路的有效性。

2

“不回头的创新”之路

微短剧迅速崛起,成为影视行业全新增长点。面对677.9亿元规模的微短剧市场,赛道内竞争已进入“白热化”阶段。为了追求稳定收益,一些短剧制作公司往往选择“爆款复制”策略——在同一题材内进行元素迭代与组合,以“经过市场验证的模式化创作”降低风险。在熊巍看来,这种路径看似稳妥,实则会让团队陷入“永远追赶他人”的困境。

“行业需要‘迭代’,但更需要‘创新’。如果总是跟着别人的爆款走,最多只能看到别人的影子,永远无法形成自己的核心竞争力。”熊巍表示,熊和兔从成立之初就确立“不走回头路”的原则:拒绝“爆款复制”,转而深耕“深度垂直”与“厂牌概念”。在公司规划中,“熊和兔”不只是公司名称,而应成为“让观众有期待”的品牌。

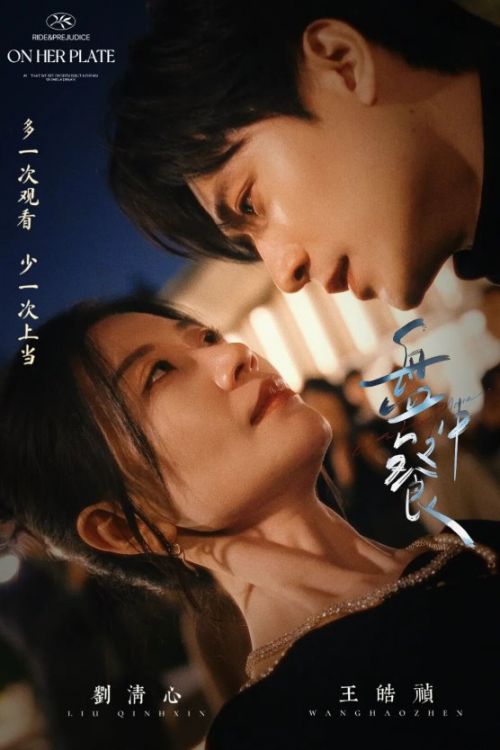

这种“厂牌化”思路,首先体现在题材的垂直深耕上。熊巍透露,团队擅长“女性垂直题材”。但这种“垂直”并非局限于单一类型,而是聚焦女性在情感、职场、社会关系中的真实困境与成长。在熊和兔作品中,女性角色大多呈现多面性,如《盘中餐》中,女性角色不再是传统意义上的“受害者”,而是具有反抗意识的独立个体;《无药而愈》的女主身为医生,在治愈别人的同时,也在直面自己,积极寻找自我救赎路径。熊和兔这种深度挖掘女性议题的尝试,收获大量女性观众共情,让作品既精准触达核心受众,又避免与“泛题材”公司同质化竞争。

“厂牌化”思路其次体现在“内容与社会议题的绑定”上。熊巍认为,竖屏短剧之所以能发展起来,是因为走向了人民群众。团队会主动关注当下社会热点与民生议题,让作品直面当下社会生活,回应人民群众关切,如《盘中餐》聚焦“杀猪盘”。正是这种对“内容本质”的坚持,让熊和兔在“爆款扎堆”的市场中,走出一条独特的“厂牌之路”。

3

平衡艺术性与观赏性

影视作品的思想性、艺术性和观赏性,三者缺一不可。短剧创作同样如此,过度追求艺术表达可能导致“曲高和寡”,一味侧重观赏性又可能陷入“低俗化”。不过,在熊巍看来,二者完全可以“兼得”,“好的作品一定是‘雅俗共赏’的,既让普通观众看得进去,又让有更高需求的观众感受创作的诚意。”

最能体现这一理念的是团队对“电影级制作标准”的坚持。有观众评价《江南时节》从画面到内容“短剧味儿好淡”。对此,熊巍并不意外,反而认为这是对团队创作思路的“精准反馈”。他表示,这种“短剧味儿好淡”的风格并非熊和兔的“刻意为之”,而是“适合故事本身的选择”。

《江南时节》中,主角的情感变化通过细腻的镜头语言慢慢传递,而非依靠“强冲突”强行推动。在叙事节奏上,团队不刻意追求“每30秒一个爆点”,而是注重“情绪的铺垫与递进”;在画面呈现上,作品拒绝“粗制滥造”,从构图、光影到色彩,都追求“电影级的质感”。

“虽然载体是短剧,但作品的视听节奏、画面表现等,都是按照电影标准来处理的。”熊巍解释,短剧虽然单集时长短,但整体体量接近一部电影,且镜头密度比电影更高(需在短时间内推进剧情)。因此,“用电影的叙事逻辑和美学标准来做短剧,反而更能满足观众的深层需求。”

在“艺术性”与“观赏性”的平衡上,熊和兔的核心策略是“用有趣的方式讲有深度的故事”。熊巍强调,团队从不“为艺术而艺术”——不会为了追求所谓的“格调”而让故事变得晦涩难懂,而是学会用“观众能接受的叙事方式”传递深层思考。如聚焦“杀猪盘”的《盘中餐》,团队并未采用“说教式”表达,而是通过紧张的剧情、鲜活的人物,让观众在“追剧”过程中自然理解“杀猪盘”的套路与危害。

这种创作思路,还延伸为团队的“无快进”创作标准。熊巍观察到,当下很多观众看短剧时会习惯性“快进”,试图跳过“无关剧情”,只看“高潮部分”。在他看来,“一部好的作品,每个镜头、每段对话都有其价值,不应该被‘快进’。”因此,熊和兔在创作时会刻意打磨“每一处细节”,力求剧情紧凑但不仓促,情感饱满但不拖沓。

4

“爽剧退潮”“行业脱水”

作为深耕行业多年的从业者,熊巍对微短剧的发展趋势有着清晰判断。他认为,当前行业正经历两个关键转变:一是从“爽剧主导”向“多元题材”转型,二是从“野蛮生长”向“精耕细作”过渡。这两个转变的核心驱动力,都是“观众的成熟”。

“‘爽剧主导’到‘多元题材’是短剧观众成熟后的必然趋势。”熊巍分析,微短剧的早期观众中,很多人并非“传统长剧用户”——他们更需要“简单直接的刺激”,如“主角逆袭”“坏人遭报应”等“爽点”。但随着观众数量的增加、审美水平的提升,这种“低门槛刺激”逐渐无法满足收视需求——“他们开始清楚‘自己想看什么’,会主动寻找‘符合自己兴趣’的题材。”

除了题材的多元化,熊巍还提到,微短剧行业将经历大浪淘沙“脱水过程”:随着市场成熟,大量“粗制滥造”的公司会被淘汰,赛道上最终留下“精品内容”与“垂直细分”两类玩家。“就像长剧平台一样,最终能存活下来的,要么是能持续产出‘高品质作品’的公司,要么是能‘精准服务某类受众’的公司。”

在技术应用层面,熊巍的态度颇为“理性”。当前,AIGC、虚拟制片等技术在微短剧行业逐渐普及,不少公司试图通过“技术赋能”提升效率、降低成本。熊和兔密切关注新技术,积极“布局和试水相关作品”。但在熊巍看来,无论技术如何发展,对于内容行业来说却是“万变不离其宗”。“技术解决的是生产力的成本问题,用好技术可以给我们更低的试错成本,但故事一定是最重要的。”

5

“做有温度的短剧”

如何在“工业化生产”与“艺术个性化”之间找到平衡?面对这一创作议题,短剧创作者既要提高制作效率,满足市场对“优质内容”的持续需求,又要避免创作陷入僵化的“标准化生产”。熊巍提到,“竖屏短剧是‘顶级生产力’的较量——熊和兔的制片团队会对项目进行整体评估,找到最具性价比的那条创作道路。”

实际上,微短剧的工业化生产是微短剧行业发展的必然趋势。熊和兔目前已经在尝试“建立高效的制片流程”,包括前期精准规划拍摄计划、中期优化团队协作、后期发挥技术优势等。“团队有多年影视后期经验,这是很多短剧公司不具备的优势。”熊巍解释,强大的后期能力不仅能“弥补前期拍摄的不足”,比如,通过剪辑优化节奏、通过调色提升质感,还能“为个性化创作提供支持”,如为作品打造个性化的视觉风格等。

谈及团队建设,熊巍表示,熊和兔的核心成员“认识多年,合作已久”,在进入微短剧行业之前,大家就在影视后期领域并肩作战,“稳定、了解、互补、信任,这是我们团队的基石。”

伴随市场的快速发展,熊和兔剧场自2022年涉足短剧制作,短短数年便通过品质化内容在短剧市场占据一席之地。画面的电影质感,源自创作团队对于影像品质的坚持;强情节引发的广泛共情,来自团队对于社会热点议题的关注。以“做有温度的短剧”为slogan(口号)的熊和兔,致力于“做能留得下的作品”,成为“能被记住的品牌”。