1

广东“双城上榜”

短剧,已经成为城市竞争的又一个制高点。

《中国微短剧行业发展白皮书(2024)》显示,2024年中国微短剧市场规模达504亿元,预计2025年将超过680亿元,2027年将突破1000亿元。

很多人可能都没有意识到,就在去年,微短剧市场规模首次超过电影票房。目前,微短剧市场用户规模高达6.96亿人,占网民总数近七成。

▲图源:艾媒咨询

换句话说,每10个网民里,就有7个人看短剧。

按照东吴证券的分析,短剧并非长视频的"替代品",而是一种基于互联网算法、冲动付费逻辑的全新内容物种。

对城市而言,规模不小的市场空间、短视频天然的流量效应、数字经济发展带动的产业升级,都促使其加入这场“争夺战”。

笔者留意到,全国多个城市都在发力短剧产业。郑州凭借全产业链基地规划、西安依托文旅与政策双重优势、临汾以低成本拍摄场景、东阳借影视产业基础……更多城市还在蠢蠢欲动,试图抢占这一波“风口红利”。

近期,艾媒咨询旗下iiMedia Ranking(艾媒金榜)发布《2025年中国微短剧产业综合实力榜十强城市》。榜单显示,北京、陕西西安、河南郑州位列全国三甲,而广东的广州和深圳分别占据第四和第五位,成为华南地区微短剧产业发展的双引擎。

▲图源:艾媒咨询

榜单依据区域集中度、产业规模、政策支持、行业影响力、传播声量分析核算生成,侧重城市文化相关产业企业营收、微短剧产量等要素。

总体看,中国微短剧产业十强城市呈现“多点开花、梯次分明”的发展格局,十强城市普遍集聚了从IP版权运营、编剧创作、拍摄制作,到演员经纪、后期特效、宣发投流的全链条企业,形成强大的产业吸引力。

笔者观察到,从省域维度看,微短剧产业十强城市中,只有广东有两座城市上榜。

这不禁令人好奇,在短剧产业领域,广东到底有啥发展密码?

2

广东短剧“全面开花”

先来看此次上榜的两座城市。

广州和深圳在中国微短剧十强城市中分别位列第四和第五,形成珠三角地区微短剧产业的“双核驱动”格局。

这一成绩的背后,是两座城市依托自身资源优势,形成的差异化发展路径。

广州作为千年商都,积极通过政策引导微短剧产业高质量发展。例如今年7月,广州市南沙区出台《促进游戏与微短剧产业高质量发展扶持办法》,系统性梳理出微短剧领域共计13条扶持政策。

再如广州黄埔区,则推出了多项全国首创性支持条款,包括拍摄基地协同联动奖励、基地建设支持、内容变现激励等,单项目最高可获得省区叠加补贴4000万元。

数据显示,2025年以来,广州文化产业各项政策显效发力,上半年全市规上文化企业实现营收3030.3亿元,同比增长5.6%。全市获批《广播电视节目制作经营许可证》机构2220家,占全省持证机构比例42.7%。

深圳则充分发挥其科技创新优势,在今年7月修订发布了《深圳市促进微短剧产业高质量发展的若干措施(修订版)》及配套规程。深圳政策中特别鼓励优秀剧本创作,对入选国家、省、市扶持计划并成功上线播出的微短剧剧本,按不超过制作成本的30%,给予最高100万元奖励。

在取景拍摄方面,深圳政策规定,在深圳取景不少于5处并充分展现深圳城市形象或促进旅游宣传推广的作品,上线播出后按传播热度、美誉度和触达率等指标综合评定,给予最高200万元资助。

此外,腾讯、荣耀、广电集团等6家深圳龙头企业还发起深圳微短剧产业联盟。实现联盟内资源共享与优势互补,同时打通微短剧创作、生产、发行、出海全产业链,开展微短剧产业跨区域合作。

视野再放大一点,除了广州深圳,整个广东的微短剧产业都很强劲。企查查数据显示,广东短剧相关企业存量过万,居全国第一。

这背后,广州、深圳、珠海等地涌现出的相关企业,已全线打通微短剧上下游产业链路。放眼大湾区,一条黄金影视产业走廊已经浮现:

这里既有香港“东方好莱坞”的世界级电影基因,也有广州珠江电影制片厂承载的岭南文化底蕴;既有深圳领跑全国的影视制作技术,也有珠海、惠州等山海城相拥的一流外景资源;既有东莞等城市的前沿短剧产业生态,更背靠广东这个中国电影市场的“第一票仓”,构建起华语影视从创意孵化到市场变现的黄金生态圈。

就拿拍摄场地来说,惠州是广东首个全域“全国影视指定拍摄景地”;珠海的海岛天生带电影滤镜;肇庆以鼎湖飞瀑、广宁竹海打造“武侠秘境”;中山影视城堪称“时空折叠机”;佛山三水推出10年场地免租政策,成为全国首个全域免收场地拍摄租赁费的县区级城市;“中国第一侨乡”江门更是成为南中国影视取景现象级城市,《一代宗师》、《狂飙》、《让子弹飞》都在这里获得灵感。

在短剧领域,东莞已经成为“弄潮儿”。在东莞“竖店”,只要3天时间,就能拍完一部爆款剧。这里是专为微短剧量身打造的综合性影视制作基地,8000㎡空间集合108个标准化场景,形成“北有横店,南有竖店”的新态势。

在完备的产业链加持下,更多的“竖店”正在广东诞生。

3

三重优势

广东的微短剧产业,何以风生水起?在笔者看来,广东至少有三个优势。

一是政策给力。

今年5月,第二十一届文博会上,广东重磅出台推动文化产业高质量发展“政策包”,提出一揽子87条政策措施,覆盖影视、演艺市场、动漫影视、网络游戏、电子竞技、网络视听等6个领域,全力激活广东文化产业市场潜力和投资热力。

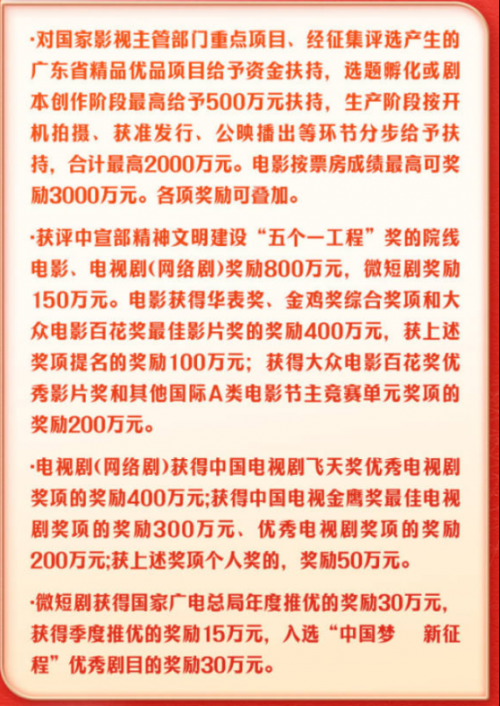

其中,影视政策15条,对微短剧提出了一系列激励政策:

微短剧在中央广播电视总台综合频道(一套)首播的奖励50万元,电影频道(六套)、电视剧频道(八套)首播的奖励30万元;在省级卫视首播的可奖励15万元;在国内网络视听平台首播、获得微短剧板块热度年度排名前50名的,最高奖励50万元。对于获评中宣部精神文明建设“五个一工程”奖的微短剧,奖励额度更是达到了150万元。

在出海方面,对出海的微短剧可最高给予50万元译制补贴,对专门面向海外市场发行的微短剧可最高给予50万元扶持。

同样在5月,广州发布的“百剧千行”共创计划,提出将在3年内创作和孵化100部具有广东元素的微短剧精品作品,并将微短剧与广东名品、品牌国货、非遗、文创潮玩、美食、农产品等结合,助力广东“百千万工程”。

二是产业完备。

短剧作为一种网络影视形式,与互联网产业发达、影视产业相对集中的广东天然契合。广东在创作、拍摄、制作、播出、投放、运营等产业全链路上,都有着丰富的资源。

更重要的是,广东有着强大的创新优势,人才供给充足。短剧是一个创意行业,离不开人才的加持。广东本身就有全国数一数二的人才储备,这些年还发力影视人才引进,吸引了大量优秀的编剧、导演和演员。

三是底蕴深厚。

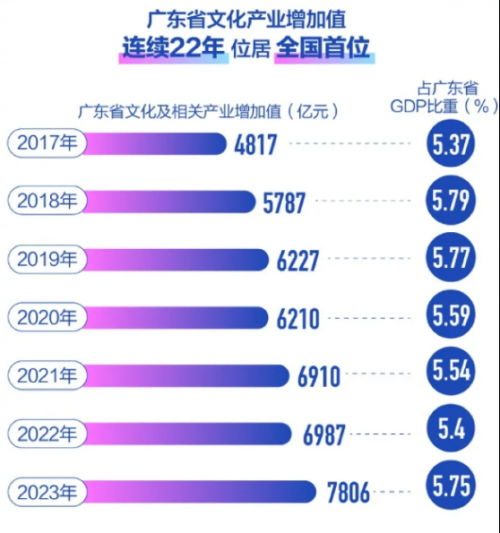

这种底蕴有两个维度。第一是经济底蕴。2024年,广东地区生产总值迈上14万亿元新台阶、连续36年居全国首位。广东同样是全国文化产业第一大省,文化产业规模总量连续22年居全国首位。2024年,全省规模以上文化企业营业收入2.5万亿元,约占全国1/6。其中,数字出版、动漫、音乐、游戏营收规模分别占全国的1/5、1/3、1/4和4/5。

第二是文化底蕴。广东是全国考古资源涉及年代最全、遗址类型最丰富、田野和水下考古并驾齐驱的省份之一。例如,“南海I号”出水文物总数达18万件(套),是我国最大的沉船考古发掘项目。广东全省现有国家重点和省级文物保护单位886个、国家级非遗代表性项目165项、省级非遗代表性项目701项,历史文化资源的数量、级别均居全国前列。

拿省会广州来说,广州是国务院颁布的全国第一批历史文化名城之一。早在六七千年前的新石器时期,先民们就在这块土地上生息繁衍。建城2200多年来,广州始终是岭南政治、经济、文化中心,地位从未动摇。放眼世界,超过2000年城址不变的城市,只有雅典和罗马等少数几个。

政策、产业、底蕴三股力量加持下,广东的微短剧产业能不猛吗?

4

尾声

广东布局微短剧,还有着更长远的考量。

微短剧属于文化产业,且已成为重塑数字文化生态的重要力量。而在消费升级的大背景下,文化含量已成为带动中国消费需求有力释放的重要因素。例如通过“文化+科技”“文化+产业”的深度融合,广东迎来文旅消费新增量,2025年春节期间全省4A级以上景区日均接待量同比增长5.9%。

此外,文化产业具有高附加值、低能耗、低污染的特点,属于典型的绿色经济。

更重要的是,文化不仅仅是一个产业,更关乎国家的软实力。文化产业的发展质量,也成为观察一个地方综合发展水平的重要维度。

东莞潮玩全球爆火、TikTok上中国歌曲播放量破百亿次,都让我们意识到,文化软实力已经成为大国博弈新战场。

一场由微短剧引发的数字新浪潮,正在重塑中国文化产业格局。在这个赛道上,广东又一次走在了前面!