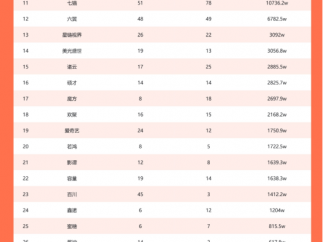

当《盛夏芬德拉》以30亿播放量登顶短剧史纪录时,红果平台的服务器或许未曾预料到,这部“三无”作品会成为刺破影视市场寒冬的光。

24 小时双破亿的热度曲线背后,是观众用点击投出的票:在长剧拖沓、电影遇冷的当下,短剧终于用“细糠”式创作,改写了“粗制滥造”的行业标签,网友们纷纷表示“一周还无法戒断”,“芬德拉效应”持续回响,成为短剧品质提升的一个生动注脚。

曾几何时,短剧是“套路化”的代名词。5天拍完百集的速成品里,塑料头饰与穿帮镜头并存,“霸总强制爱”“重生逆袭”的剧情被批量复制。

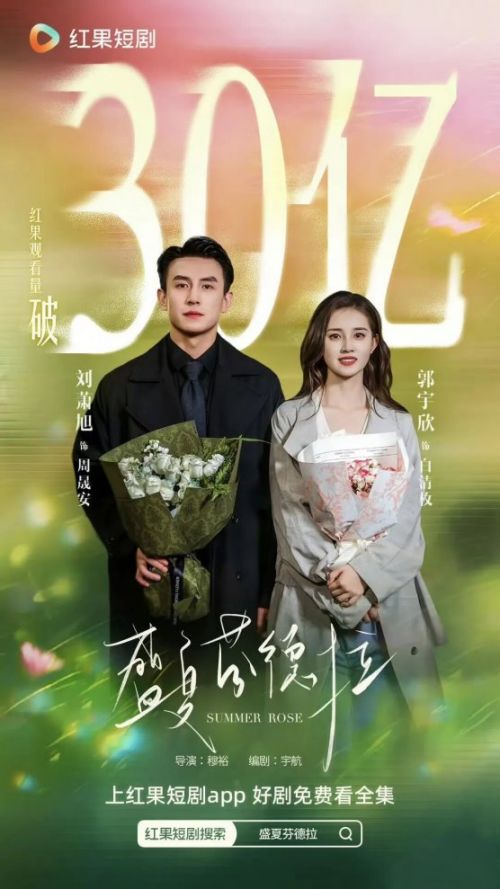

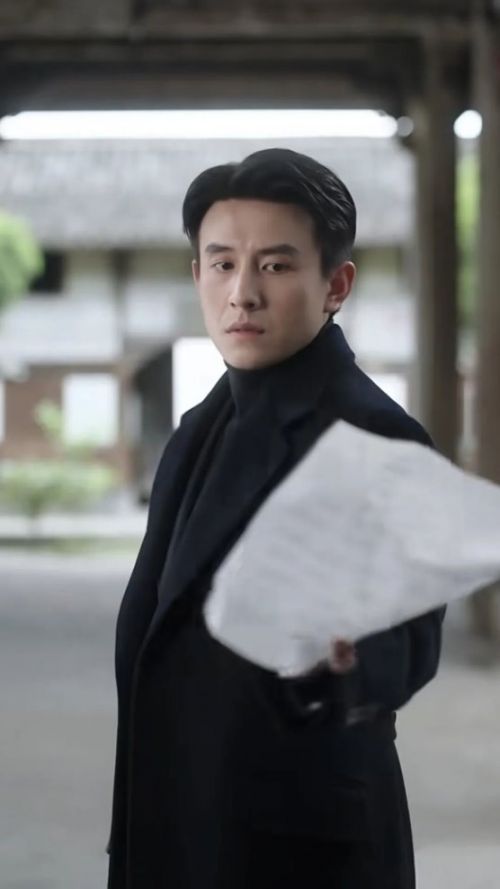

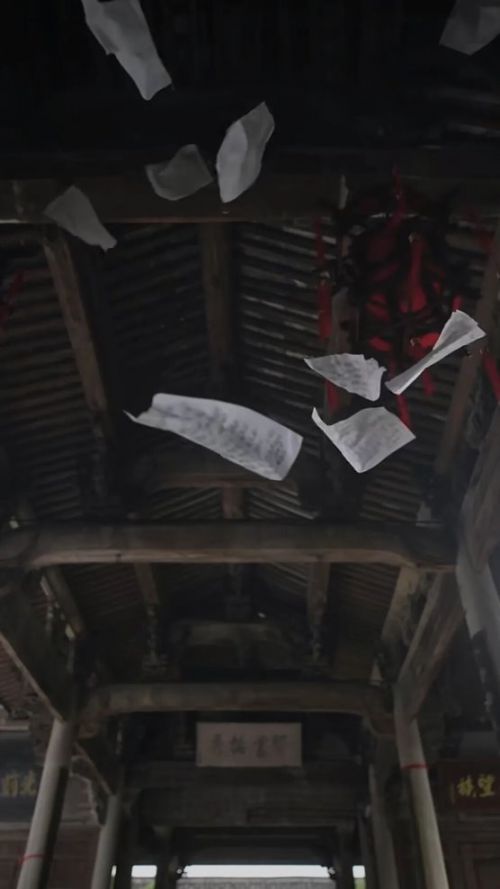

而《盛夏芬德拉》的突围,始于对内容的敬畏。没有流量明星站台,主创团队将经费倾注于细节:芬德拉玫瑰从含苞到盛放的意象变化,暗合主角情感三阶段的递进;祠堂罚跪戏中,风吹纸飞的镜头与冻红的指尖特写,把压抑的爱意具象为视觉风暴。这种电影级的镜头语言,让 9 比 16 的竖屏承载了细腻叙事。

《盛夏芬德拉》的爆火,其成功在于对情感的真诚描摹。作为《深情诱引》的衍生剧,它避开工业糖精,聚焦原生家庭创伤与治愈。

男主为女主学做汤面的笨拙、退婚时的克制等待,塑造出“情绪稳定”的反套路霸总;女主从恐惧婚姻到敞开心扉的转变,为观众提供了情感代偿。这种细水长流的叙事,远比狗血冲突更有穿透力。

观众的“戒断反应”是最生动的注脚。“看到结局反而伤感”的留言背后,是短剧首次让观众产生“意犹未尽”的眷恋。当资本与流量退潮,演员回归演技、制作归于内容,《盛夏芬德拉》证明:无论载体长短,能击中人心的永远是真诚。

更令人欣慰的是,演员们并未因剧集爆红而急功近利地追逐流量,而是在直播间与观众真诚互动,将角色还给表演本身。这种对艺术的尊重,正是“内容为王”理念的最佳实践。

与此同时,国家广电总局近期发布了针对微短剧创作的规范要求,对内容质量、审美导向和备案审核提出了更明确的标准。这一政策的出台恰逢其时,正是对短剧行业从野蛮生长走向精耕细作的积极引导。

短剧流行初期,不少作品为追求短期流量,陷入“爽点”堆砌的怪圈,从而忽视了艺术本质。而新规的制定,恰恰为行业划定了红线,指明了方向,促使创作者回归内容本身,从追求“短平快”转向打造“小而美”。

新规之下,短剧行业正面临一场必要的“洗牌”。那些依靠低俗、夸张、猎奇内容吸引眼球的作品将逐渐失去生存空间,而像9月破亿出圈的《盛夏芬德拉》《幸得离婚相遇时》以及10月上播的《一见钟情》这样注重内容质量、尊重艺术规律的作品将迎来更广阔的舞台。这不是对创作自由的限制,而是对创作环境的净化。

短剧作为一种新兴艺术形式,其价值不应仅以播放量衡量,更应关注其艺术成就与文化贡献。当创作者将焦点从流量转向内容,从速食文化转向精神“细糠”,短剧才能真正实现其艺术潜力,成为这个时代有价值的文化表达。

“芬德拉效应”不会是个例。随着行业规范的完善和创作者意识的提升,我们有理由期待,短剧将进入一个更加健康、多元的发展阶段,为观众带来更多值得“品味”而非仅仅“消费”的优质作品。

“告诉内娱,俺们不回去了”的呐喊,不仅是对一部剧的认可,更是对内容价值的呼唤。30 亿播放量照亮的,是短剧从“流量洼地”到“品质高地”的进化之路。