Sora 2 的破局之道,在于跳出“更长更清更便宜”的技术竞赛,将10秒端到端视听、Cameo授权链路与可指挥推荐流熔铸为新的“社交协议”。其核心指标从观看时长转向参与密度,试图用“生成即合拍”的逻辑重写短视频的供给关系。

短期呈现“AI版B站”的头部创作生态,实则意在将“生成→合拍→接龙”沉淀为下一代数字礼仪。赛道已然三分:Veo追求规模触达,Runway/Luma专注专业管线,而Sora独辟蹊径,以社交裂变与内生治理开辟新战场。

其成败关键在于能否跨越三道关卡:将剧本负担转化为结构化创作,构建激励与商业化并重的生态系统,并在十秒框架内实现叙事容量的突破。这不仅是产品之争,更是对短视频本质的重新定义。

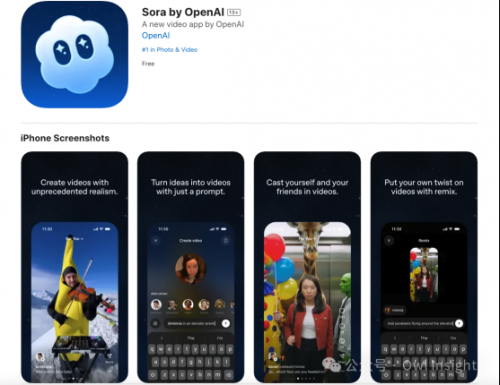

图像来源:OpenAI

图像来源:OpenAI

Sec. A

重新定义战场:从技术工具到社交协议

Sora 2的发布,标志着OpenAI的战略重心从提供API服务转向构建原生社交产品。这并非简单地将视频生成技术包装成应用,而是从根本上重构短视频的创作范式。

与市场上其他"更清晰、更便宜"的生视频API不同,Sora 2选择了一条差异化路径:它将最强的10秒端到端视听生成能力,与内置的同意链路、可指挥的推荐流和默认的C2PA溯源整合到一个社交应用中。这种设计意图明确——不是优化现有的观看体验,而是创造一种新的参与形式。

图像来源:OpenAI

图像来源:OpenAI

OpenAI于9月30日发布的Sora 2模型及同名社交应用,目前在美国和加拿大通过邀请制面向iOS用户推出。从第一天起,主流媒体就将它放在与TikTok/Shorts对等的位置:同样是竖屏信息流、同样支持趋势与Remix功能。但本质区别在于,Sora试图从供给侧到治理栈全面革新,把"看别人"的被动消费,改写成"和朋友一起上镜"的主动参与。

核心差异点:

体验完整性:10秒内的端到端视听生成,一次性解决画面与声音的同步问题

社交前置:Cameo功能将社交同意链路植入创作流程,而非事后分享

治理内置:默认可见水印与C2PA溯源,从源头建立信任机制

Sec. B 产品感知与现实:从「AI版B站」到「参与式社交」的演进路径

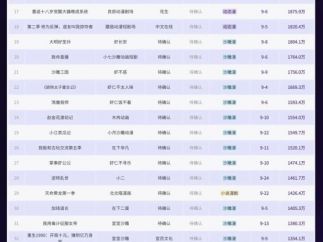

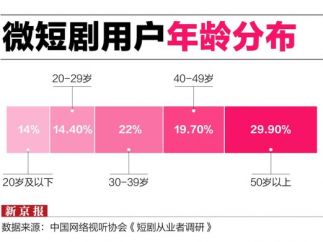

当前阶段的Sora 2,呈现出更接近"AI版B站"的气质,而非典型的"AI抖音"。这种观感源于一个现实:大多数普通人并不具备在10秒内写出"有钩子、有转折、有收束"的短剧本能力。

上线初期的内容供给结构,自然向"能写能导"的头部创作者倾斜,形成了"上面有人发高完成度短片,下面很多人围观"的态势。这并非平台价值观所致,而是冷启动阶段的必然结果。

然而,Sora的产品哲学并非鼓励"观看头部",而是要把"参与"打造成平台的默认行为。它通过三项设计降低普通用户的创作门槛:

Cameo权限机制:将"会写角色"的难题,转变为"@一个人入镜"的权限与同意。用户需录制简短视频和音频完成验证,平台据此捕捉外貌与声音特征。此后,用户对自己的"数字分身"拥有完全控制权,可逐人授权合拍,随时撤销权限——即使对方仍处于草稿阶段也会触发通知。

Remix/接龙常态:让"在成型结构上改动一小部分就能发布"成为创作常态,降低起步难度。

可指挥的推荐流:把"我想看/想玩什么"从隐性行为变成可采集的显性信号,使推荐系统服务于创作灵感而不仅是消费时长。

这种过渡令人联想到Musical.ly的历史时刻——它最重要的贡献不是技术突破,而是教育市场接受一种新的视频语言:视频可以"先生成、再社交"。短期看可能曲高和寡,长期却有望将"参与"沉淀为用户的本能动作。

Sec. C 竞争格局:错位博弈与差异化生存

Sora 2明智地避开了与主要对手的正面冲突,转而开辟了一个以"参与密度"为核心的新战场。

与Veo:错位竞争

Google将Veo 3与Veo 3 Fast直接内嵌到Shorts创作端,主攻"规模触达+激进定价",API价格已降至$0.40/秒与$0.15/秒。从产品战略看,这是把"生成"能力塞进一个已存在的超级分发平台。

图像来源:Google DeepMind

图像来源:Google DeepMind

相比之下,Sora 2把战场搬到了"参与密度"和"可治理的社交"。它不在"时长/价格"上硬碰硬,而是用10秒的端到端视听、Cameo的同意机制和可调参的Feed,竞争一个崭新的关键指标:谁能更好地促使用户参与。

Veo+Shorts:适合极低成本批量生产和现有平台触达

Sora 2:适合让"朋友的脸"成为剧情素材,形成二次创作回路

与专业工具:互补共存

在专业工作流领域,Runway Gen-4和Luma Ray3选择了"质控与一致性"的路线。前者以多参考图与角色/场景跨镜头一致性见长,适合更长叙事和广告工作流;后者提供16-bit HDR与"视觉推理"的端到端打通,辅以Draft模式实现快速迭代。

这些工具不追求"社交参与裂变"的平台效应,而是把"可控电影语言"和"后期管线兼容"做到极致,在"长镜头/多镜头一致性"的工业化场景中保持优势。

Sora 2在此领域的定位更接近"创作起点与社交裂变引擎":它能快速生成一个10秒、含对白与环境声的"可发布片段",再让社区通过Remix产生无数变体;当需要长序列与深度后期时,工作流可交回给Runway或Luma。

与快跑型挑战者:稳健优先

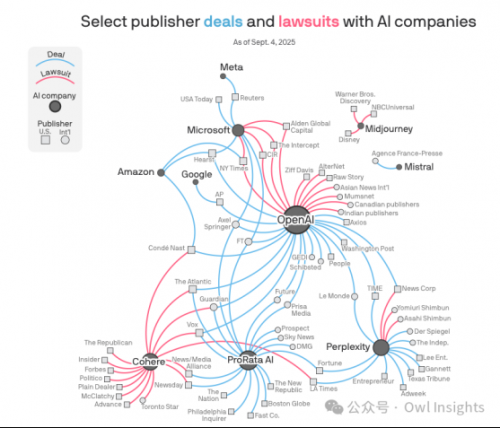

MiniMax的"海螺02"在6-10秒、1080p与高动态动作场景的表现受社区关注,但它同时面临迪士尼、NBCU、华纳兄弟探索的联合诉讼,涉及大规模版权侵权风险。

这一对比凸显了Sora的叙事选择:当产品默认设置"水印+C2PA+同意链路+家长控制"时,竞争不再是谁跑得更快,而是谁"跑得稳、跑得久",尤其是在品牌预算与监管友好度的赛道上。

图像来源:Axios Sec. D 潜在挑战与应对路径 冷启动的「剧本负担」

图像来源:Axios Sec. D 潜在挑战与应对路径 冷启动的「剧本负担」

十秒片段看似轻巧,但真正能打动人的,仍需要具备起承转合的微叙事。多数用户起步时会停留在"换脸合拍"的轻玩法层面,要将这种兴趣转化为持续供给,产品必须进一步"把剧本产品化":

将十秒拆解为Hook/Beat/Button的结构化填空

把常见场景封装为可复用的角色占位模板

通过可指挥的推荐把"我想玩什么"转化为显性创作提示

在链路上利用返流、勋章与物料激励让Remix形成路径依赖

评估这些措施的效果,不应只看播放量与完播率,更要关注"参与密度指标":创作尝试到发布的转化率、发布内容中Remix的占比、Cameo邀请的接受率,以及合拍带来的观众回流数据。只有这些指标持续提升,平台才算真正从"围观头部"迈向"人人可演"。

生态系统的搭建困境

TikTok的护城河不仅在算法,更在于其音乐版权库、创作者分账机制与广告基础设施,以及围绕这些建立的服务网络。

Sora作为新平台入场,意味着要同步构建三大基础:

让创作者"算得清账"的激励体系

让品牌"可用可控"的商业化工具链

"可撤回、可追溯"的授权与权益框架

短期内,这正是它难以撼动TikTok的根本原因。可行的路径是"先做参与,再做经济学":

利用可见水印与C2PA降低品牌和监管的疑虑

通过主题挑战、剧本素材池和平台流量激励充实内容供给

当参与习惯稳固后,逐步引入音乐授权合作、创作者基金、广告测量与投放工具

同时,必须正视"关系链沉淀"这一更本质的门槛:如果"创作—互动—关系"的闭环未能稳定建立,当技术新鲜感消退,用户可能因"朋友不玩了/内容重复"而流失——近年来的BeReal等应用正是前车之鉴。

技术与时长的策略限制

十秒是刻意收敛的结果:生成更快、可控性更强,便于接力与再创作。但这也可能成为内容深度与情感表达的天花板。

在坚持"十秒原子"的同时扩大叙事容量,决定了平台能否超越浅层玩法。可能的演进方向包括:

原子组合化:在产品中引入章节化与串场机制,让多个十秒片段通过剧情卡或角色线索串联;在生成端为人物与世界状态提供跨片一致性的记忆缓冲;在分发端将系列化体验作为一等公民,让用户以"连播/接龙"的方式消费与创作。

场景化扩展:为特定场景开放15-20秒的实验档位,服务于"剧情型挑战与品牌短片"的更高表达需求。

这些尝试的有效性可通过"系列化内容的完播与续播率"、"串联片段的转化漏斗"、"长档位的复用率与投诉率"以及与这些相关的"剧本工具使用时长"来检验。

Sec. E 市场前景:不寻求替代,而是重塑参与心智

与TikTok的正面竞争中,完全替代并不现实,但争夺"参与心智与一部分用户时长"却非常可能。

TikTok仍掌握着Android侧的规模优势、音乐与版权框架、创作者激励与直播电商的闭环优势,同时其内部的I2V与多镜头能力也在平台化、原生化。

Sora的机遇存在于两个窗口:

美国本土新用户对"可参与短片"的新鲜感和社交传播

政策与舆论对"可治理生成平台"的偏好——尤其在白宫将TikTok的剥离或禁令时间线多次延后的背景下

Sora的美国身份与默认溯源,为其承接一部分广告心智与品牌试水提供了叙事优势。但前提是,它必须证明自己能够培育出一种新的数字礼仪——让"朋友的脸即合法素材"在熟人关系、圈层文化与主题挑战中跑通"参与飞轮"。

Owl Insights 参与密度决定未来定价权

OpenAI的选择是经典的错位竞争策略:不将资源投入"更长、更多、更新、更便宜"的生成军备竞赛,而是把"让人参与"变为核心能力,将"可信可管"打造为基础设施。

它使十秒端到端视听成为一个"随手可用的创作原子",让Cameo的同意链路把"能否入镜"从伦理问题转化为产品开关,使可指挥的推荐把"我想看/想玩什么"变成易采集的信号,再通过可见水印与C2PA降低跨平台分发的摩擦成本。

这一选择决定了Sora 2的增长杠杆在于"参与密度"而非"观看时长",也意味着它更早与政策、广告与风控站在同一侧。

Veo的杠杆在于规模触达与单位成本

Runway/Luma的杠杆在于长镜头一致性与专业后期

MiniMax等的杠杆在于性价比与极限动作

这并非谁替代谁的问题,而是分工与互补的生态格局:当需要广覆盖时,把生成能力嵌入Shorts;当需要长序列时,回归专业工作流;当要把观众拉进戏里、让创意变成接龙时,Sora的社交闭环才是答案。

一句话总结:Sora 2的护城河不在"参数表",而在"参与式社交 × 治理栈"。它把最强的"10秒端到端视听"从工具变成了广义的"社交协议",避开Veo在API价格和规模上的优势,转而在"谁更会让人参与、且让参与可被治理"上开辟新战场。

真正决定2026年定价权的,将不是某个模型的清晰度,而是谁更快跑通"质量 × 规模 × 参与"的三重正反馈飞轮。届时回望2025年,我们更可能是在见证一个"从观看到参与"的范式迁移起点,而非只是多了一个更强的生视频按钮。