在横店片场,微短剧剧组正在拍摄中

微短剧,这一诞生于移动互联网生态中最具“网生”特色的视听内容形态,短时间内实现了从边缘业态到主流赛道的蜕变,成为近年来中国影视行业炙手可热的关键词。

根据国家广电总局定义,微短剧是指单集时长从几十秒到15分钟左右,有着相对明确的主题和主线、较为连续和完整的故事情节的网络视听节目。

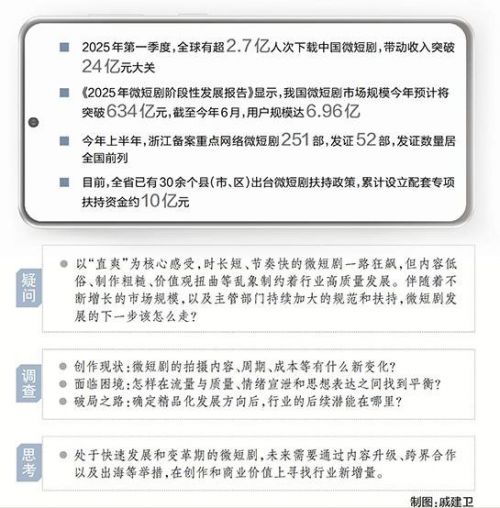

这两年,微短剧市场爆发式增长,2024年以500多亿元的市场规模超过中国内地全年电影票房总额。近期发布的《2025年微短剧阶段性发展报告》显示,我国微短剧市场规模今年预计将突破634亿元,截至今年6月,用户规模达6.96亿。

狂飙式发展下,各方纷纷入局,政府拿出真金白银支持,头部影视企业下沉整活,影视基地持续开发新场景……但市场的无序扩张也引起粗制滥造、同质化严重、价值取向不良等诸多问题,监管随之升级,管理措施相继发布。

系列变革之下,微短剧从只追求流量的野蛮生长,逐步转向注重内容价值的精品化发展阶段。

作为影视大省的浙江,在这个赛道布局已久,表现亮眼。在微短剧承制机构和平台数量上,都居全国首位。今年上半年,浙江备案重点网络微短剧251部,发证52部,发证数量居全国前列,创作呈现百花齐放、量质齐升的态势。

站在“风口”的微短剧要如何构建可持续发展的产业生态,让这阵风吹得更久?近日,记者走访横店、象山等影视城,以及新建设的微短剧专业影棚等地,与业内人士、专家学者交流探讨行业的现状、困境和破局之路。

热潮下“竖店”崛起

今年8月,制片人申涛已经在横店连轴转了半个月,完成两部微短剧拍摄。入行4年,见证微短剧赛道从起势到爆火的他直言:“节奏慢下来了。”

从前,一部微短剧从拍摄到杀青只要两三天,大部分剧组用一部单反甚至手机就能拍完,成本在10万到20万元左右。如今,拍摄周期变长,7天拍一部成为行业平均速度,拍摄成本也在增加,预算近百万元渐成常态。

行业生态的改变,一方面源于国家广电总局逐步建立起以“分类分层”“备案编号”“违规整治”“AI治理”为核心的监管机制,形成清晰的内容红线与审美底线;另一方面,是央视等“行业正规军”纷纷下场,带来成熟的工业化制作体系,倒逼原有生产格局在优胜劣汰中加速革新。

眼下,微短剧市场进入拼质量阶段,影视基地数量和规模位居全国第一的浙江,迎来更多机会。横店、象山等影视城抢抓机遇,发挥优势;地方政府以打造微短剧综合配套服务平台为目标,新建影视基地、出台专项扶持政策。目前,全省已有30余个县(市、区)出台微短剧扶持政策,累计设立配套专项扶持资金约10亿元。

“横竖都有戏。”这是记者在横店采访时,听到最多的一句话。曾经主攻长剧、电影拍摄的横店,如今涌入众多微短剧剧组。

为更好适应趋势,横店成立竖屏剧运营中心,改造落地近千个专供微短剧拍摄的场景。该中心负责人周丰来说:“今年前7个月,横店已接待超过2300个竖屏微短剧剧组,数量超过去年全年。现在每天都要对接两三百个剧组。”

申涛的大部分微短剧选在横店拍摄,“服化道、群众演员招募等环节,在这里都可以就地对接,响应很快,提高了效率、节约了成本。”

象山影视城也积极求变。宁波市影视文化产业区管理中心打造706影视双创中心,吸引后期制作、美术置景等上下游企业入驻,帮助剧组实现“一站式”业务对接。今年该影视城接待拍摄的剧组中,拍摄微短剧的占比高达74.4%。

如今,全国多地都在打造“微短剧之都”。但业内人士提出:“建设影视基地,不是只有硬件就能做,规模优势很重要。只有基础盘够大,群演们能扒到足够的活儿,收入稳了,他们才会留下。”

“微短剧的高成本是有上限的。它能在短时间实现快速扩张的根本原因在于以低成本实现高回报,这是它的商业逻辑,也是现在越来越多剧组扎堆选择有完整产业链和配套服务的影视拍摄基地的原因。”制片人常乐说。

浙江各地新建的微短剧拍摄基地,都在构建全链式服务。杭州临平在建设微短剧拍摄基地“临影厂”之外,成立全省首家区直属“影视协拍中心”;湖州南浔建成集“写—拍—播—评—投”于一体的影视全产业链;衢州衢江区的美高短剧超级工厂形成集剧本创作、影视拍摄、后期制作、投流发行于一体的产业链闭环……

“从丰富场景到升级服务体系,浙江将继续织密微短剧产业的生态网。”浙江省文化广电和旅游厅有关负责人说。

在横店片场拍摄的微短剧剧组使用吊机等设备拍摄。通讯员 单冠定 摄

盛况背后的隐忧

据预测,中国微短剧的市场规模在2027年有望突破千亿元。不断涌现的作品、持续投入的资本、还在增长的观众,看似蓬勃发展的行业背后,是更为焦灼与残酷的竞争。记者调查发现,微短剧行业痼疾仍未根除,需要补齐的短板不少。

从题材创作来看,多数作品仍未摆脱套路化的桎梏,照着爆款模板批量产出成为突出问题。比如,讲故事时“10秒1个爽点”“每集结尾必有‘钩子’”的表达;比如,浏览任意平台的微短剧,大部分还是重生、穿越、逆袭等题材。

这一现象背后,是当前剧本创作所处的矛盾状态:既要速度,又要质量;既要创新,又要套路。入行多年的编剧小七坦言,大部分微短剧采用低成本、快产快销的模式,多数公司都有明确的考核指标,单集七八分钟、共80集的剧本,要求两周时间写完。求快求量的要求下,从创作者到制作公司都更倾向于复制爆款模式。

“从业者已经意识到同质化问题,可相比死磕创新带来的不确定性和高成本,套用爆款公式能更快切中用户喜好点,最大程度保证剧集上线后不亏本。”一位小制作公司的负责人分享了一组数据:2024年参与投流的微短剧新剧总数超3.64万部,分月份来看每月参投微短剧数量都在提升。仅今年春节,就有超2000部微短剧上线,在同时段争夺观众。他无奈表示:“在这么多内容面前,有时回本都很难,生存压力下没办法做到精益求精。”

“这是当前微短剧行业的现状,也是要警惕的一点,就是陷入基于算法推荐机制带来的‘流量陷阱’。”上海大学上海电影学院副院长齐伟强调,一旦创作过度受算法操控,当所有微短剧都套用“开局受辱—隐藏身份—逆袭打脸”的固定模板时,曾经为这类内容“上头”的观众会很快出现审美疲劳,对各种套路产生免疫。

更要注意的是,这还导致一些创作者频繁在“擦边”中试探。今年,红果、抖音等平台方陆续发布违规微短剧治理公告,每月都累计拦截、整改、下架微短剧近千部,包括“有低俗性暗示、刻意制造矛盾和暴力冲突、出现庸俗信息”等内容。

齐伟提出,微短剧市场前期能快速扩张,是因为它“快节奏、强反转、博眼球”的内容,以高效的方式满足了用户的情感与欲望需求。比如“逆袭打脸”的经典套路,为受众在现实生活中遭受的压抑提供了幻想性补偿。研究那些赢得流量市场的微短剧,通常在情绪操控方面很专业。但如果这种对情绪的引导不加节制,就可能超出伦理道德底线,甚至妨碍表达。如果这样的作品长期占据市场,那么微短剧的精品化就是空谈。

不过采访中记者发现,从业者虽然焦虑,但对行业未来发展充满乐观。“不久前,央视的微短剧《奇迹》官宣杀青,从前谁能想到,胡歌、雷佳音、闫妮、宋佳这些平时能各自撑起一部大剧的大咖,都会聚在一部小短剧里?”大家普遍认为,未来行业一定会向好发展。对中小型制作公司来说,需要在“精打细算”中尽可能做好作品,对头部影视企业来说,更要凭借自身的资源优势做好引领示范,在创作上突破传统题材限制,在内容上绑定深度叙事。

在横店片场,微短剧剧组正在拍摄中。通讯员 单冠定 摄

破局的多种路径

从“新物种”到“新势力”,微短剧的进阶之路要怎么走?

记者调查发现,一个显著趋势是,通过情感共鸣和实际意义传递社会责任的微短剧开始在市场中占据一席之地。业内达成共识:作为影视文化的一环,好的内容才是开启微短剧可持续发展的那把钥匙。

不久前,由东阳格物致知文化传媒有限公司出品制作的《一品布衣》成为播放量破20亿的爆款。剧集以慢节奏讲述了普通人为家、为国打拼的故事。编剧青山在改编剧本时刻意放缓“爽感节奏”。导演汪帅拿到剧本后也没急着开机,而是召集所有演员进行围读,让大家揣摩角色。这都是传统影视剧的拍摄逻辑。

“开始没想到它会爆。”公司负责人陆才建拿出一组数据,这部剧的用户平均停留时长为77分钟,而用户在免费短剧平台平均停留时长一般在20分钟,其他商业爆款剧集则在40分钟左右。这说明无论市场如何变化,优质内容始终是刚需。

同时,“微短剧+”也正以链接千行百业的姿态,实现社会价值的多元拓展。

今年1月,国家广电总局发布有关实施“微短剧+”行动计划赋能千行百业的通知,提出微短剧融合文旅、普法、科普、经典、品牌、非遗六大创作计划。“微短剧和多个行业深度融合,可以成为文化传播、知识教育、社会服务等的有力工具。”省文化广电和旅游厅有关负责人表示,以此为方向,浙江打造出了一批在跨界传播、产业升级中展现强大生命力的作品。

比如《化蝶》,把越剧文化融入剧情,邀请杭州黄龙越剧团担纲主演。制片人单寅生说,剧集上线后,吸引了许多观众前往黄龙洞观看越剧演出,冰箱贴等文创衍生品也售卖火爆。

数据显示,2024年微短剧行业直接或间接带动了64.7万个就业机会。省文化广电和旅游厅有关负责人相信,微短剧和多产业的跨界联动与协作,会成为更多行业增长的新抓手。

随着国际市场对微短剧接受度的提升,微短剧出海同样发展前景广阔。

在今年举办的第十二届中国网络视听大会上,数据显示,微短剧出海的市场潜力是国内市场的7倍至12倍,总规模有望达百亿美元量级。2025年第一季度,全球有超2.7亿人次下载中国微短剧,带动收入突破24亿元大关。

杭州熙丽泉鸣影视文化有限公司创始人唐琥珀说:“微短剧出海从剧本创作到平台投流都由中国主导,这一影视新形态的流行,正成为中国故事‘走出去’的新动能。”

竞争力来源于本土化革新,即通过“外籍演员+国内制作”的模式,推出原创剧集。去年10月,横店成立国际短剧联盟,致力于让更多外籍演员来浙江拍摄。作为发起人之一的唐琥珀算了一笔账:“现在在北美地区拍一部微短剧的成本是15万到20万美元,在横店可以压缩到10万美元,甚至可以说在微短剧领域,横店有好莱坞无法比拟的产业优势。”

国内积累的制作经验、商业模式以及AI新技术等,也将助力海外微短剧业务高效发展、少走弯路。

从“野蛮生长”到“精耕细作”,从“中国制造”到“全球适配”,微短剧正从一种内容形态演进为深入社会政治经济方方面面的文化现象,而行业未来依然可期。