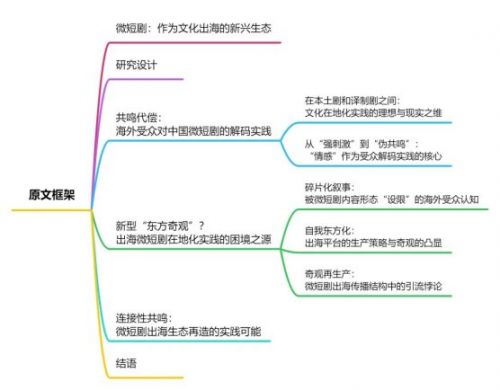

在影视出海奠定的传播格局和全球流媒体视听产业崛起的大背景下,微短剧这一以短视频为传播载体,融合影视创作优势和网文结构基因的新型视听文化形态,总体性反馈出一种不断走向深化的文化出海路径探索,并在此之上建构出一套相对完备的出海基础生态,使其在文化国际传播层面展现出可持续的发展潜能。

微短剧出海虽取得一定规模优势,但海外受众对中国微短剧的解码实践,面临当前粗放型产业逻辑下不稳定的内容供给质量和传统东西方二元视角下长期存在的文化刻板印象双重负面影响,最终可能背离于文化国际传播的目标期许,无法有效实现中华文化的价值转化和传播效能。

本期推荐的论文从中国微短剧出海的既有生态基础出发,立足海外受众解码中国微短剧的批判话语分析,尝试揭示中国出海微短剧的在地化实践困境及其问题根源,发掘微短剧出海生态的转化潜能,以更好推动中华文化走向世界并提升国际传播影响力。

省流版干货提炼

● 不论是本土剧还是译制剧的创新探索,更多代表的是在商业实践或经济效益层面的出海效果转化,普遍存在难以使海外受众与其试图推广的文化理念产生理想共鸣状态的价值认知困境。这恰恰反映出海外受众对微短剧的解码归根到底是一种以代偿性共鸣为协商结果的文化实践。

● “共鸣代偿”是一种以“情感”为核心的受众解码机制,即用情感刺激弥补文化理解的条件缺失,其实质是海外受众在进入文本语境后的去语境化或再语境化解码实践。

● 情感性作为建构微短剧内容形态的核心要素,使得海外受众的话语实践以一种非进攻性的被动姿态介入到对奇观的加固之中,由此更为隐秘地促成权力关系异化。技术平台的内容生产和传播模式,则进一步放大了这种情感和快感刺激以顺应海外受众的文化认知和审美实践。

● 应当重视受众接受这一关键线索,重新审视能够超越“东方奇观”的“共鸣”何以可能、何以可为,并据此调适出海生态架构以发掘出更充分的实践潜能。

更多内容看这里

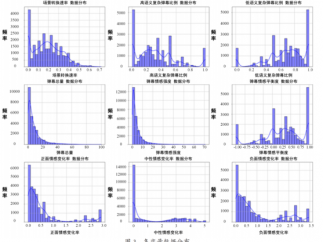

基于ReelShort、DramaBox、ShortMax三个出海微短剧头部平台在其YouTube、TikTok账号发布的热门作品的评论区,整理后得到的600余条海外受众评论大体可被归为情感态度类、剧情讨论类、文化延展类三种主要类型。海外受众对中国微短剧的解码实践,通常是其中一类或多类评论的融合。建构归类框架有助于以“情感—价值—语境”为脉络开展对海外受众解码实践的更立体分析,进而发掘出背后总体性的解码机制。

共鸣代偿:

海外受众对中国微短剧的解码实践

在本土剧和译制剧之间:

文化在地化实践的理想与现实之维

“中国IP+本土化”被视为微短剧出海的常态化有效方案,这一内容生产模式,于在地化实践中切实降低了微短剧出海面临的语言障碍和文化隔阂,能够帮助海外受众更好理解在中国广为流行的微短剧故事模板,例如将吸血鬼、牛仔文化等西方文化要素融入角色关系等。

但容易被忽视的是,海外受众对本土剧展开的话语建构可能潜藏着威胁文化主体性的风险。这种风险表现为中国叙事或中华文化的“被隐形”,即原本可能被编码其中的中国独特文化要素、内涵和价值观念,在本土化的适应性调整中之于海外受众的话语实践并不可见。

这种“被隐形”还反映了西方中心主义对文化国际传播的控制依旧紧密地与海外受众的话语实践结合在一起。部分海外受众仍然将其建构为无法归属于自身文化语境的“另类”。同时,中国微短剧包含的本土文化意象和元素,也可能被海外受众解码为对整体东方的概括性描述和刻板化认知,无益于中华文化国际传播影响力的增强。

译制剧的解码优势在于能够更明确地强调微短剧作为国际传播内容产品的鲜明文化根属,海外受众的解码实践是在明确了此类微短剧与中华文化之间存在强关联的前提下展开,能够在话语建构层面与中国功夫等文化出海的已有成果相关联。

但是,译制剧同样面临着文化在地化实践的话语建构困境。这些具有鲜明中国风格的微短剧,在刻画文化本位时也更容易召唤出海外受众的刻板印象,使其表现出一定的障碍和排斥心理。

从“强刺激”到“伪共鸣”:

“情感”作为受众解码实践的核心

“共鸣代偿”指涉了海外受众接受视野下中国微短剧文化在地化实践效能问题的根源,是指受众在解码实践中看似将中华文化价值观念与自身立场处境相结合开展文化接受,在一定程度上松动了以往西方世界对中国及东方想象的牢固结构,但这种“共鸣”目前尚不具备文化在地转化的实质潜能,只停留在受众话语实践的表层。

由于无法深度解码中国微短剧中蕴含的文化价值,且微短剧中各类能够激发快感的元素和受众情感的“偶遇”不能形成稳态、可持续的文化认同,相当比重的海外受众是在以观看中国微短剧、解读中国叙事的名义寻求另一种意义上的快感,从中获取与自身认知相协调的情感资源,无法经由文化在地化实践真正实现文化价值观的内化。

具体而言,“共鸣代偿”在海外受众的话语建构过程中有以下表征形式:

其一是由浅层情感消费代替深度文化理解。这种形式的核心在于,海外受众在解码实践中建构出一个由戏谑、解构、快感主导的“伪共鸣场域”。一方面,在海外受众的话语实践中,微短剧文本中能够带来高度快感刺激的元素被抽离于具体的社会文化语境,由此消解了文化理解的复杂性和立体性。另一方面,海外受众基于自身文化认知框架的碎片化解读,进一步强化了话语建构中的“伪共鸣”意见气候。例如常见的出海微短剧题材“重生穿越”促使海外受众形成的“共鸣”,表现为一种简单直给、无关文化认知转化的“爽感”,其背后指涉的如中国阶层关系、性别观念、身份认同等更深层的价值观念体系,实际很难被海外受众所识别。

其二是借情感偶遇构筑一次性的文化认同。海外受众对中国微短剧的解码比较容易被微短剧中体现高度戏剧性的人物关系或角色行动所卷入,并将其代入自身经验之中完成情感释放,而这可能被受众假想式地理解为一种可能的文化连接,实质止步于个体记忆的投射和个体情感的抒发,无法从中提炼出对集体生活具有有效指导意义的观念内涵。加之出海微短剧总体上缺少一种受众互动和讨论的空间氛围,也就在行动层面丧失了与在地生活产生连结、转化的充分可能性。

新型“东方奇观”?

出海微短剧在地化实践的困境之源

当前微短剧出海颇为激进的产业化建构之于文化国际传播事业建设更像是一种无意识的卷入:并非一开始就将中国微短剧视为实现文化在地化实践的重要媒介,而是更注重开发其作为一种“商品”或“产品”面向国际市场的价值以获取更为可期的商业变现空间。

这种以逐利为目标的粗放的产业化路径,以文化认知的扁平化、空洞化为代价,在微短剧技术内容形态和微短剧出海平台生态的共谋之下,也延伸出了缺乏实质文化意涵、以强烈情感性和快感性为核心的新型“东方奇观”。

碎片化叙事:

被微短剧内容形态“设限”的海外受众认知

微短剧作为一种新兴视听形态,以快节奏、强情节突破长剧叙事的框架,将影像的呈现简单化,导致传统线性叙事链条变得离散、破碎。微短剧叙事内容的碎片化从不同层面塑造了海外受众对微短剧的解码及其意义再生产。

一方面,处于碎片化内容叙事下的审美体验制造出一种“幻影快感”,海外受众在观看中只感受到片刻愉悦而不会留下关于微短剧剧情的深度记忆。这为浅层情感元素遮蔽深层文化价值创造了条件,构成了催生新奇观的重要前提。

另一方面,在漫长的文化实践中,中华文化已形成注重整体性、系统性的表意传统。在影视作品中依赖详尽、连贯地呈现人物身份(关系)、事件背景、内容线索等细节来促成受众对中华文化的理解和对中国形象的塑造。碎片化的微短剧叙事难以达成对深层文化价值观念的承载和传递,使得各种抽象、浅层的快感被进一步强化,海外受众因而更难以关注到文化内涵并展开对话。例如有海外受众提到“剧中的(中国)伦理关系太令人费解,但看他们在家里闹得不可开交真过瘾!”(The ethical relationships in the story are utterly perplexing, but watching them tear each other apart at home is strangely satisfying)。

因而,微短剧自身显现出的媒介内容特性,使得受众在文化价值在地转化这一过程的开始,就已经处于一种被动位置,在既有生态架构下难以跨越碎片化叙事塑就的认知屏障,进而也很难走向对文化内涵的深入理解。

自我东方化:

出海平台的生产策略与奇观的凸显

面向文化出海任务目标,微短剧平台采取了一系列适配性策略,与新奇观建构有最直接关联的,应当是出海微短剧平台有意识取用的“自我东方化”生产策略。

不少热门出海微短剧出于更好转化产业价值的目标,在生产策略上表现出一种通过主动设计将东方文化要素奇观化的创作路径,以契合海外受众的猎奇性审美消费偏好。例如,在情节设计上杂糅各种中华文化元素并采取将其陌生化的创作思路(如混杂东方玄幻与西方魔幻类型特征、拼贴不同历史阶段的元素等),进而以中华文化为名义制造异质感官刺激。

海外受众的现有认知框架难以承载更具全球视野或中国现代性的多元意涵,因而无法将其纳入有效的意指实践。海外受众通过消费那些带有明显自我东方化特征的微短剧内容符号,不断强化了自身的文化优越感,这种心理机制也进一步放大其观看时的“爽感”,使其在获得情感满足的同时,也加深了对这种新型“东方奇观”的刻板刻画。

奇观再生产:

微短剧出海传播结构中的引流悖论

当前出海微短剧平台在流量转化上仍高度依赖于YouTube、TikTok等社交平台,因而也受制于平台形成的数字文化生态,倚重于泛娱乐内容的生产。

截取最具有冲突性的内容片段,以激发受众迁移到微短剧平台中进行持续、沉浸观看的引流策略,使得海外受众对中国微短剧的第一印象被迅速固化——那些碎裂的中华文化符号,最终被异化为一种充满猎奇意味的另类“快感”消费。并非所有海外受众在接触到社交平台的微短剧切片后会前往相应平台完成观看,对于这部分受众而言,他们更难产生对微短剧文化表达的后续深入以纠偏“奇观”认知。

此外,部分视频博主在YouTube、TikTok中进行微短剧的搬运和讲解,客观上为微短剧平台引流提供助力,但他们并非具备同等的对微短剧文本进行准确转译的专业能力。因此,简单粗暴地强调剧中的各类东方元素,并通过标题、字幕、配乐等方式对其展开进一步猎奇包装,反而成为匹配算法推荐机制、吸引更多海外受众关注的有效手段。

这种奇观的再生产以流量攫取为目标掩盖了文化本真性的消解,在取得体现文化国际传播效果的“量”的数据时,也一并压制了微短剧这一理想文化出海载体在“质”的层面取得突破的潜能。

连接性共鸣:

微短剧出海生态再造的实践可能

结合本文的考察,中国微短剧出海的进一步发展应当致力于寻求与海外受众建立更具建设性的连接关系,推动代偿性共鸣到连接性共鸣的转向。

无法否认的是,在文本内容天然存在跨文化传播障碍的前提下,以人类共通的情感作为破解文化隔阂和刻板印象的保障,是已经过多方检视且行之有效的出海策略。连接性共鸣并非全盘否定既有的出海文化基础,而是要通过对情感逻辑再梳理,将其作为线索融入出海微短剧生产传播的全过程,从本质上破解“东方奇观”之于文化国际传播的负面效应,实现从猎奇消费到价值共情的跨越。

强调以连接性共鸣作为微短剧出海生态再造的整体基调有两重内涵:其一是要丰富微短剧的情感类型,使中国微短剧在亲情、爱情、友情等多维度与海外受众的情感体验形成连接,立足日常生活,拓展创作视野。其二是要促成受众情感的日常连接,将个体琐碎、临时的情绪反应转化为具有社群规模的持续情感共鸣。

总体而言,建立连接性共鸣的行动路径,在于将具备文化转化潜能的“情感基础设施”作为底层架构,从产业模式优化和海外社群建构两大核心维度入手,使其融入现有生态实现再造,推动微短剧从“文化出口”到“文化对话”的转型。

在产业模式优化层面,连接性共鸣集中体现为对微短剧出海内容精品化与传播形式多元化的双向建构。这一双向互动机制以“情感接近+日常实践”为核心驱动。对于前者,将更具可持续性、日常性的情感特质吸纳到微短剧的生产编码之中,是打造出海微短剧精品的目标路径之一。对于后者,则体现为对现有平台引流传播架构的突破,力图实现微短剧产业与受众日常生活实践的融合贯通。

在海外社群建构层面,连接性共鸣意在改造当前海外受众与微短剧之间“刷完即走”的松散关系,推动“从刷到聊”的对话场景建构,从而构建一种“文化—情感”共同体。一方面能够在对话和共享中重新锚定文化意义的坐标,助力中国微短剧在不同文化语境中落地生根,将微短剧从一种受众文化消费延伸至更广泛的受众生活实践。另一方面,海外社群的建构与作用发挥具备将碎片化情绪转化为持续性文化实践的可能条件。同时,由于出海微短剧的传播模式过度依赖平台算法推荐与受众产生偶遇,互动社群的建构也有助于增强出海生态的韧性,实现对文化影响力的加固。

作者介绍

何天平:中国人民大学新闻与社会发展研究中心研究员,中国人民大学新闻学院视听传播系副主任、副教授;胡海雨:中国人民大学新闻学院硕士研究生