有没有发现,自从短剧爆火之后,我们审视演员的视角,似乎发生了微妙的转变?

过去,演员最爱营销“剧抛脸”,但翻阅今年的短剧演员榜单,从年初火到年中的“短剧霸总F4”,到近期强势出圈的刘萧旭,占据流量高地的,往往是一些“类型化面孔”。他们追求的不是一人千面的广度,而是将“纯爱霸总”、“深情大叔”等某一类形象,打磨成极具辨识度的个人标签,精准触动观众的情绪开关。

当“剧抛脸”在长剧领域仍被推崇,“深耕特定类型”却成为短剧演员走向爆红的“捷径”。这不禁让我们思考:短剧是否正在以其独特的方式,拓宽着“好演员”的维度与可能?

01

“类型脸”正香

短剧的造星能力之强,如今已无需过多赘述。

今年以来,在红果短剧等平台的推波助澜下,几乎每个季度都有新演员凭借爆款作品跻身顶流。

然而,若仔细观察这些崛起的新星,会发现一个有趣的现象。当下真正主导短剧市场的,似乎已不再是传统意义上一人千面的“剧抛型”演员,而是更具辨识度、风格鲜明的“类型化”面孔。

这一点,在当下最主流的霸总赛道中体现得尤为明显。正如短剧圈流传的那句:“流水的IP,铁打的霸总。”打开任意平台,热门男演员的作品封面几乎被清一色的西装霸总形象占据。

尤其是今年上半年,柯淳、申浩男、马小宇、何健麒分别凭借各自的爆款作品强势出圈,共同登上《时装男士 L'OFFICIEL HOMMES》封面,被观众戏称为“短剧霸总F4”。

有意思的是,虽然诠释的都是类似的霸总形象,但几位男演员却在这一细分类型中玩出了新花样。

其中,柯淳无疑是“纯爱霸总”的天花板。今年2月,他主演的《好一个乖乖女》狂揽超20亿播放量,成为年度现象级作品。其塑造的段休冥,以“甘愿被利用的深情”颠覆了传统霸总的形象,被网友力捧为“短剧哭戏第一人”。

与之相对,申浩男开辟的是“绿茶霸总”的细分赛道。凭借在《情靡》等作品中刻画的那份隐忍与深情,他将外表冷静、内心汹涌的男主形象演绎得淋漓尽致。那种“眼中溢满爱意却闭口不言”的表演,被粉丝称为“颅内飙车式演技”。

身高190cm的马小宇,在《闪婚后,我成了大佬的掌中之物》中成功树立了“疯批霸总”的形象,将强制爱、强取豪夺等高能情节演绎得极具冲击力;而何健麒则凭借《当替身我月薪百万》《深情诱引》等爆款作品,成为了“痞帅霸总”的代表。

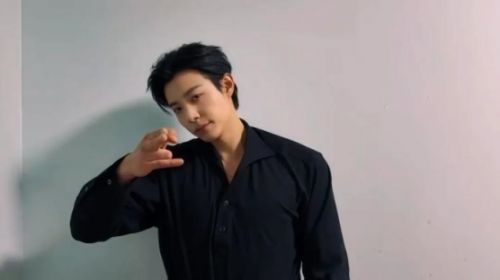

当然,吃“霸总”这碗饭的短剧男演员远不止以上四位。比如最近凭借《盛夏芬德拉》爆红的刘萧旭,深耕的就是“年上霸总”这一细分类型。因为长相略显着急,出生于1998年的他常被观众误判为40岁以上。然而,这份与年龄错位的成熟感,反而让他以“小孩叔”的人设成功走红,形成了独特的反差魅力。

不只是男演员,在今年出圈的短剧女演员中,同样能够清晰地看到这种鲜明的类型化趋势。比如今年《南都娱乐》评选的“微短剧四小花”,侯呈玥被视为“白月光担当”、王小亿立足“大女主”赛道、岳雨婷精准拿捏“钓系”风格、马秋元以“甜飒”风格见长。

综合来看,短剧演员并非依靠角色多变取胜,而是在各自擅长的类型中不断深耕,形成了独特的市场定位。

曾几何时,观众推崇的是一人千面的“剧抛脸”,如果经常重复扮演同一类角色,很容易被诟病。更遑论演员赛道如此拥挤,想通过相似的人设出圈何其艰难。

但在“短国”,这套标准似乎失效了。观众并不介意角色的高度相似,即便被视为“一面千人”,但只要准确击中一种核心情绪,并在细分赛道中做到极致,就能迅速爆红,成为流量保证。

在这个层面上说,在短剧的“造星神话”背后,演员的评判体系正在被悄然拓宽。

相比传统影视演员追求一人千面的广度,短剧用真金白银的流量证明:演员不一定要成为“千面人”,只需将“一面”打磨到极致,同样能够获得巨大成功。这并非艺术的高下之分,而是产业逻辑催生出的不同路径。

02

短剧为什么不爱“剧抛脸”?

那么,明明是同一职业体系,为什么会出现看似矛盾的“双重标准”?

文娱先声认为,其根源在于,长剧与短剧实际遵循着两种截然不同的产业逻辑,进而塑造了迥异的消费预期。这背后,不仅是审美的分野,更是一场关于演员定位的认知迁移。

在传统影视领域,好演员的评价标准往往围绕着“真实”展开。

观众期待演员完成一场不断突破自我、变换面孔的“变形记”,消费的是与角色共度的“时间与情感”。而动辄数十集的体量,构建了一个需要沉浸感知的完整世界,观众被演员的表演牵引,在漫长的叙事中与角色同呼吸、共命运,建立起深刻的情感联结。在这一体系中,演员的价值更多依赖于表演的广度、深度与可塑性。

而在短剧领域,评价体系的重心则落于“情绪”。

一个出色的短剧演员,往往需要化身为精准的“情绪接口”,而角色的内心剖白与成长弧线,则有可能让位于直接、强烈的“爽感”输送。观众在碎片化时间里寻求的是即时的多巴胺满足,这就要求演员必须将单一情绪在极短时间内推向极致,实现“情绪直给”。

以上周播放量突破30亿的爆款短剧《盛夏芬德拉》为例。第54集有一段广受好评的情绪戏,情节本身极其简单:女主在浴室崩溃溺水,男主闻讯赶来,将她从水中扶起。但当两位演员开始对戏,化学反应立即产生,尤其是男主刘萧旭,从克制的避嫌,到挣扎的回眸凝视,再到最终眼眶泛红、动情一吻,短短几个动作,便将担忧、挣扎、心疼与决绝层层引爆,构成了一个张力十足的“情绪闭环”。

最终,这个片段也成功出圈,在社交媒体上作为切片被疯狂传播。这恰恰印证了观众对短剧演员的深层期待:未必需要复杂的叙事铺垫,但求在碎片化的场景中,提供足以“击穿屏幕”的情绪价值。

所谓的“双重标准”正是由此产生。它并非源于评判体系的对立,而是产业特性催生的自然结果。当产品形态、用户预期与消费场景全然不同,对演员的期待与定义,自然也走向了不同的路径。

基于此,一套服务于短剧逻辑的演员评价体系,正在逐渐清晰:

首先是极致的情绪爆发力。短剧表演追求的不是层层铺垫的慢热式表达,而是在几秒内将喜怒哀乐等单一情绪推至顶点的爆发强度。它要求演员能以极强的同理心瞬间“击穿屏幕”,与对手演员形成火花与张力,直达观众内心。

其次是精准的节奏掌控力。短剧筹备短、节奏快,要求演员必须能快速进入状态,在表演上紧密契合视频的剪辑逻辑与爽点排布,知道在哪个节点该给出标志性的表情或动作,以此完成对观众情绪的牵引。

最后,是高度的类型信服力。在短剧赛道中,能快速抓住观众的演员,其个人外形与气质往往与某一角色类型强关联,让观众在滑动屏幕的瞬间就能确信“他就是这个人”。这种天然的可信度,在一定程度上超越了传统演员“演谁像谁”的可塑性,成为决定其商业成败的关键。

而这套服务于短剧的演员新范式,也作为一种底层逻辑,逐步渗透至产业链的各个环节。

一个可见的趋势是,在导演的工作中,精准调度演员的情绪与表现力,正变得越来越重要。与此同时,摄影与剪辑也更侧重于运用富有张力的光影、冲击力强的运镜与快速精准的拼接,来协同放大表演所带来的情绪效果。

由此,整个短剧工业体系逐渐形成了一套更趋标准化、可快速复用的生产模式。

结语

当下,影视行业正在经历一场由短剧驱动的系统性转变。

短剧演员收获的赞誉与争议,本质上都源于一个更深层的变革——一种由算法和用户行为直接驱动的内容新生态。在这个生态中,演员与观众之间建立起前所未有的紧密连接,其评判标准不再仅由专业评审定义,而是由观众的点击、完播与付费行为共同塑造。

在此背景下,短剧并未否定演技本身,而是拓展了新的价值维度。它让“精准直给”与“类型深耕”的能力走向台前,也使“一面极致”在特定内容形态中获得了广泛的市场认同。

不过,当下观众对短剧演员展现出的类型包容,既源于这一新兴形式所带来的新鲜感,也与行业快速迭代、演员频繁更替的生态密切相关。今日出圈的面孔,能否沉淀为真正的“恒星”,而非转瞬即逝的“流星”,仍需时间检验。

而在这场由媒介演进所驱动的变革中,也很难用单一的艺术标尺去评判优劣。从长剧所追求的“沉浸式塑造”,到短剧所擅长的“高能输出”,体现的是不同内容逻辑对表演方式提出的不同要求。

而我们,正在成为这场行业变迁的见证者。