郑州短剧又搞新事情了。

国庆前一周,2025·郑州微短剧高质量发展大会在郑州举行。

大会由国家广播电视总局网络视听节目管理司、中共河南省委宣传部指导,郑州市人民政府、河南省广播电视局、河南省文学艺术界联合会共同主办,郑州市文化广电和旅游局、红果短剧承办。

会上“大咖”云集,河南省委常委、郑州市委书记安伟、省委常委、宣传部部长王崧和国家广播电视总局网络视听节目管理司副司长杨铮等在内的多位领导亲临现场。平台方的代表也很有分量,抖音集团副总裁李三秋和副总编辑柳进宇,红果短剧总编辑乐力也一同亮相。

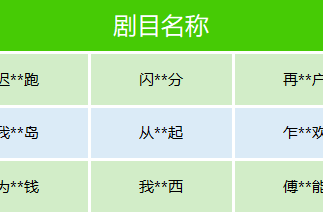

除此之外,游本昌、刘震云等文化名人,以及柠萌影视旗下好有本领、华策集团、长信传媒、开心麻花影业、中文在线、冬漫社、酱油文化等知名影视公司和短剧厂牌,打造出《小港湾》《一品布衣》《傩戏》等一线爆款的短剧团队齐聚。

作为备受瞩目的微短剧产业集聚地,去年10月,郑州就已提出将打造最具影响力的中国“微短剧创作之都”,争取到2027年,全市微短剧市场规模达到100亿元。

会上推出多项重磅举措,提出将进一步强化政策支持力度,引导微短剧产业集聚发展,并首次官宣将设立1亿元产业发展基金,打响“竖店”品牌。

此次大会不仅有对郑州微短剧产业成果的集中展示,还举办多场专业论坛对微短剧未来深度探索,郑州也表现了力争“微短剧创作之都”的决心。

政策加码,目标三年内规模达百亿

郑州作为“全国短剧三大重地”之一,2024年微短剧产值已突破23亿元,今年前8个月市场规模达38.5亿元。

发展迅速的背后离不开政策的支持,在微短剧赛道上,郑州一直在扶植政策上不断加大力度。

去年10月,郑州市政府办公室发布《关于郑州市加快推进网络微短剧产业高质量发展扶持政策的意见》,从剧本孵化、精品创作、人才培育和鼓励取景拍摄场地联动等多个方面全面支持微短剧产业做大做强。

在大会上,郑州市委副书记、市长庄建球介绍,郑州在2024年设立微短剧扶持政策的基础上,今年继续优化措施,从剧本创作、取景拍摄、精品奖励、人才培养等方面给予大力扶持。

他表示郑州将设立1亿元产业发展基金,建设5个市级微短剧产业园,并对金水区大志影视基地、聚美空港竖屏电影基地等15个拍摄空间进行提档升级,推出百处微短剧拍摄取景点,积极培育10家以上具有较强竞争力的微短剧制作、发行企业。

在人才引育方面,郑州将优秀制片、编剧、导演等优秀人才纳入“郑聚英才计划”支持范围,通过校企合作建立了6个实训基地,积极吸纳各类微短剧人才来到郑州。

据官方披露,目前郑州已经凭借自身优势吸引了32家相关企业,其中包括七猫文化、华策影视等头部企业落户郑州。

发展目标也很明确,争取到2027年,郑州微短剧市场规模达到100亿元,创作推出50部左右具有引领作用和创新价值的微短剧精品力作,力争成为“微短剧创作之都”。

郑州也在不断激活短剧产业生态。河南省广播电视局党组书记、局长曹新博表示,目前,河南省微短剧企业近1200家,涌现出了郑州天桥、日新阅益等一大批在全国有影响力的制作机构,从业人员超5万人,形成了集创作、拍摄、制作、发行于一体的全产业链。其中,郑州微短剧企业达800多家,形成了绝对优势。

政策的加码和发展的态势,都让郑州在成为“微短剧创作之都”的路上更加稳扎稳打。

加大投入,打造“性价比”竖店

相较于其他城市,郑州制作短剧的优势,一方面是交通,一方面是人力和成本。为了打造“性价比”竖店,郑州也在加大力度在产业基地和其他配套设施上投入。

今年7月发布的《郑州市打造“微短剧创作之都”工作实施方案(2025-2027)》中显示,各开发区管委会、区县(市)政府要因地制宜,利用辖区内的古建旧厂、闲置楼宇等场所及文旅资源,积极培育出至少1个5000平方米以上功能完善、设施齐全、服务优质的微短剧拍摄基地(园区)或场景,并对现有的拍摄基地(园区)和场景进行提档升级,提升微短剧拍摄一站式服务功能。

目前郑州已建成15家拍摄基地,如航空港区的聚美空港竖屏电影基地、金水区大志影视基地、新郑木马影视基地等,总面积超过16万平方米,日均开机短剧约100部。

探访基地当天,现场已经有不少剧组在进行拍摄,据聚美空港基地工作人员介绍,基地目前日均接待剧组8-12个,包括家庭、医院、办公室、法院等20多个拍摄场景可以供不同剧组错峰使用。

目前拍摄按是按照小时收费, 12小时5000元,在12小时内,剧组可以使用基地的所有场景,个别场景还可以根据剧组需求进行“私人订制”。当天一个原本是宴会厅的场景因为剧组要临时拍一场赌石的戏份,基地工作人员现场变换场景,把宴会厅变成了临时“赌场”。

其他诸如大志影视基地、新郑木马影视基地等也是类似的商业模式,而且像大志影视基地还开辟了户外场景。据了解,大志影视基地的户外场景目标是在马渡村、来童寨村、黄岗庙三村区域形成联动,打造黄河南岸影视产业带。

影视基地的完善大大提高了剧组的拍摄效率,一般一部短剧的拍摄周期7天左右,剧工作人员介绍,由于基地施行了一站式服务,有的剧组甚至从开机到杀青仅需3-5天。

提高效率的同时,也降低了短剧剧组的成本。郑州发布官微文章显示,金水区微短剧制作综合成本较一线城市低30%至40%,单部100集微短剧成本可控制在30万元至80万元,投资回报周期缩至3个月至6个月。

大力发展拍摄基地也在一定程度加速了短剧产业的集聚。目前郑州微短剧企业达800多家,较去年增长35.4%;从业人员3.8万人,增长26.6%;今年前8个月市场规模达38.5亿元,同比增长35.7%,其中8月已经达到6.72亿元,创单月历史新高。

郑州短剧也从硬件建设、软件保障到产业升级全链条发展。

精品化、微短剧+、出海,郑州短剧的下一步?

短剧精品化已然是短剧发展的必然趋势,在“破局与融合:精品短剧生态的构建与未来围绕”专题研讨会中,围绕“精品化”发展路径,红果短剧精品短剧负责人魏钦涛表示,2025年作为微短剧行业创作结构剧烈变化的一年,在政策支持引导、用户快速增长、优秀影视机构和创作者纷纷入局等多重因素推动下,从业者开始不断追求精品化与品质感,这正是微短剧走向优质化、精品化的“时代信号”。

郑州短剧在精品化的路上也一直在前进,大力扶植原创优秀作品,目前在郑州市文化广电和旅游局主办的“文脉千年·剧说郑州”微短剧剧本征集活动,已经从全国近百部投稿中选出《穿越后,我为商都守文物》《女巡抚》等8部优秀剧本。

获奖代表张鹏(作品《穿越后,我为商都守文物》)现场分享创作心得,他觉得郑州的特色文化给他提供了丰富的创作素材,希望可以把郑州文化传递给更多的人。

为推动获奖作品落地,大会当天现场举行《扶持拍摄和出品意向书》签约仪式,大向文化传媒(郑州)有限公司与8位获奖编剧共同签约。

精品化之余,微短剧的潜力在郑州也被多角度开发,比如在大会期间,“微短剧+文旅”“微短剧+非遗”等融合案例频被提及。

国家广播电视总局网络视听节目管理司副司长杨铮在致辞中指出,河南作为中华文明的重要发祥地,文化底蕴深厚、资源富集,发展微短剧具有得天独厚的优势。

比如“跟着微短剧去旅行”创作计划围绕商都遗址、少林寺、黄帝故里等郑州标志性元素,推出“微短剧+文旅”融合创新项目,为文旅和短剧双向赋能。

不止于国内发展,郑州短剧在出海方面已有试水。杨铮表示,郑州要打造“微短剧创作之都”,不仅要服务全国,更应放眼全球,要积极探索打造全球微短剧加工厂。鼓励以功夫、非遗、中医药等为题材,创作具有中国特色、世界表达的作品。

据相关统计显示,2025年以来,郑州已有100多部微短剧在海外发行,累计下载量近5500万次,出海市场前景广阔。

从政策扶持到产业赋能,从加速精品化到拓展出海,郑州正向全国展示其建设“微短剧创作之都”的战略和决心。