曾几何时,陈欧以其极具个人魅力的“代言体”广告,将聚美优品打造成为了中国电商领域的一颗耀眼新星。然而,随着电商格局的固化与聚美自身的起伏,陈欧逐渐淡出公众视野。当市场以为这位曾经的创业明星已然退隐之时,他却在一个意想不到的领域——微短剧,完成了华丽的转身。在郑州机场附近,一座由废弃商场改造而成的“聚美航空港竖屏电影基地”正日夜运转,成为他新事业的支点。这是一次基于对流量变迁、内容消费与成本效率深刻理解的系统性布局。更是中国短剧产业从野蛮生长迈向工业化、标准化发展的一个关键信号。

陈欧的商业生涯,始终围绕着“流量”与“风口”展开。从团购美妆到共享充电宝,他展现了捕捉市场机遇的敏锐度。如今投身短剧,是其商业逻辑在新时代的延续与升级。

聚美优品的私有化与后续的战略收缩,为他腾出了精力与资本去观察下一个浪潮。微短剧的爆发并非偶然,它是移动互联网普及、用户碎片化阅读习惯养成以及内容付费意愿提升共同作用下的必然产物。陈欧在微博上关于短剧收入的调研——“一天整个几千没问题”——看似轻松随意,而他看到的不是一个简单的“风口”,是一个可能重塑内容消费与电商结合方式的“新大陆”。

与许多仅仅投资拍摄几部短剧的玩家不同,陈欧的布局更具系统性和基础性,他选择从产业链的最重资产环节——影视基地切入。短剧的核心在于“快”和“省”。通过建设标准化、场景化的拍摄基地,陈欧实际上控制了短剧生产的核心生产要素。聚美航空港基地内搭建的家庭、医院、办公室、法院等20多个写实场景,避免了剧组频繁转场的时间和金钱成本,将单部剧7天左右的拍摄周期压缩到极致。这种一站式解决方案,对于追求效率和成本控制的制作方而言,具有强大的吸引力。

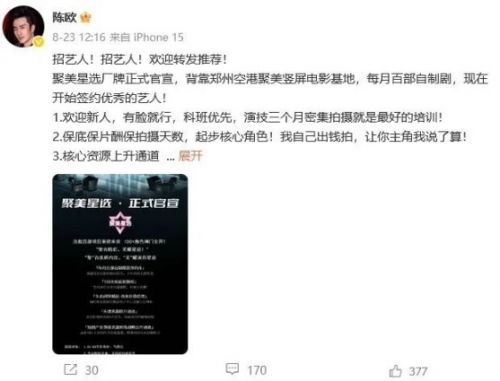

通过关联公司“聚美星选”开展艺人经纪业务,他正在构建一个从演员输送、场地提供到后期分发的内循环生态。签约演员获得“每年120天的保底拍摄权”,既保障了演员的收入,也为基地锁定了稳定的剧组资源。这种“基地+经纪”的模式,增强了其业务的协同效应和抗风险能力。

陈欧的电商背景,让他深谙数据与标准化的重要性,短剧产业虽然新兴,但依然带有传统影视业的“手工作坊”色彩。陈欧要做的,是将其推向工业化。

基地内密集且写实的场景,如同电商仓库里标准化的货品。制作方可以像在超市购物一样,按需“选取”场景,极大提升了拍摄效率。

此次进军短剧,陈欧表现得异常低调,也或许是出于对当前业务的保护。短剧行业虽然火爆,但也伴随着监管收紧、内容同质化等争议。陈欧选择埋头做事,将精力集中于夯实基础设施、打磨商业模式,而非进行舆论造势,这反映出其更加成熟、务实的商业风格。

通过投资空港聚美影视传媒公司,中标并运营竖屏电影基地项目,陈欧已经完成了在短剧产业链上游的关键落子。

陈欧选择郑州,绝非偶然。在这座中原城市打造“竖店”的背后,是一套“天时、地利、人和”完美结合的产业发展逻辑。当横店代表着传统影视的辉煌时,郑州正奋力成为竖屏短剧的新首都。

天时

河南省及郑州市政府敏锐地意识到了短剧的经济价值与文化影响力。在“2025全国微短剧高质量发展大会”上披露的数据就是明证:郑州拥有微短剧制作企业800多家,从业人员近4万人,今年前8个月市场规模达3.85亿元,同比增长35.7%。这组亮眼数据的背后,必然离不开地方政府在产业规划、政策扶持和营商环境优化上的积极作为。政府将短剧视为文化产业的新增长极,为其发展创造了宽松有利的宏观环境。

全国范围内的短剧消费热潮,为郑州的基地提供了源源不断的订单。聚美航空港基地“每天接待八九个剧组”,并且已累计拍摄近700部微短剧,这正是市场端需求旺盛的直接体现。这种爆发式增长的需求,是郑州短剧产业能够迅速成形的“天时”基础。

地利

郑州被誉为“中国铁路之心”,拥有亚洲最大的列车编组站。其航空港区更是国家级航空枢纽。这种四通八达的交通优势,对于短剧产业至关重要。正如陈欧所言,“很多北京的制作方都愿意到郑州来拍摄”。剧组人员、设备能够快速、低成本地抵达,极大地提升了全国制作资源向郑州聚集的便利性。

与北京、上海、杭州等一线或新一线城市相比,郑州在场地租金、人力成本、生活开销等方面具有明显优势。聚美基地能够利用闲置商场进行改造,本身就体现了土地成本的优势。这种成本优势最终会传导至短剧的制作成本上,使得在郑州拍摄的短剧在投资回报率上更具竞争力,这对于利润敏感度极高的短剧行业来说是决定性因素之一。

郑州及河南本身拥有深厚的文化底蕴和一定的影视制作基础。金水区大志影视基地、新郑木马影视基地等十几家短剧基地的并存,形成了一个初具规模的产业集群。这种集聚效应能够吸引更多的编剧、导演、演员、后期制作等专业人才流入,形成良性循环。

人和

近4万的从业人员是郑州短剧产业最宝贵的财富。河南作为人口大省,本身就能提供大量的青年劳动力。随着基地的建立和行业的兴起,不仅本地人才得以留住,还吸引了外地从业者回流。聚美星选签约的演员中已有在网络平台小有名气者,其参演短剧播放量达十几亿,这便是本地造星能力的初步展现。

从政府到企业,郑州展现出一种抓住风口、快速行动的魄力。能够在短时间内涌现出十几家影视基地,并形成庞大的企业集群,反映出这座城市浓厚的创业精神和高效的执行能力。这种社会氛围,与短剧行业“唯快不破”的特质高度契合。

郑州凭借其精准的政策定位、不可替代的区位成本优势以及日益壮大的人才队伍,成功地抓住了短剧产业的历史性机遇,为自己贴上了“竖店”的标签,在中国文化产业的版图上占据了独特且重要的一席之地。

短剧的爆发引发了众声喧哗,有人视其为内容革命的先锋,有人则批评其质量低下、充满套路。站在陈欧的实践基础上,我们有必要超越当下的争议,冷静审视短剧的长期价值与未来演进路径。

在注意力经济的时代,短剧以其强冲突、快节奏、直击爽点的叙事模式,成为了最高效的“时间收割机”之一。它完美适配了移动互联网用户的消费习惯,是内容领域的一次“供给侧改革”。

短剧的内容往往聚焦于逆袭、复仇、甜宠、霸总等强情感驱动的主题,尽管被精英视角斥为“狗血”,但其背后反映的是广大普通民众的情感诉求和生活中未被满足的幻想。它具有强大的共情能力,是当代社会心态的一种镜像。陈欧在微博回复网友时强调“短剧要求贴近生活,所以不需要颜值也有很多机会”,这正说明他看到了短剧在内容上的“人民性”。

短剧验证了用户为“即时情感满足”付费的意愿,为整个内容产业提供了新的变现思路。此外,“短剧+电商”、“短剧+文旅”等衍生模式也展现出巨大的潜力。

随着监管的介入和市场的成熟,短剧产业迎来一轮深刻的洗牌与升级。陈欧和郑州的布局,恰恰为这场升级指明了方向。

聚美基地的模式,代表了对“标准化生产”的追求,这是产业走向成熟的必经之路。未来,竞争将从单纯比拼速度和成本,转向对制作精度、剧本创意、表演水准的综合考量。精品短剧将脱颖而出,形成品牌效应。

未来,短剧的题材将向都市生活、职业职场、悬疑推理、历史人文等更广阔的领域拓展。同时,如何在不失“爽感”的前提下,传递积极向上的价值观,实现社会效益与经济效益的统一,是行业可持续发展的关键。

AI技术将在短剧的剧本创作、虚拟拍摄、智能剪辑乃至AI演员等领域发挥越来越大的作用,进一步降本增效。同时,短剧与互动视频、VR/AR等新形式的结合,也可能催生全新的内容体验。

中国短剧的叙事模式和商业模式在海外市场同样被验证具有巨大潜力。拥有强大生产基地和产业链的郑州,未来完全有可能成为中国文化出海的一个新桥头堡,将“中国好故事”以短剧的形式推向世界。

陈欧在郑州的“竖店”实验,他以其对流量和效率的深刻理解,为短剧产业注入了工业化的基因;而郑州则以其得天独厚的资源禀赋,为这场实验提供了最肥沃的土壤。

这不是关于一个企业家转型的故事,是关于一座城市如何抓住时代脉搏、实现产业升级的样本。它向我们证明,即使在最喧嚣、最草根的新兴产业中,也蕴含着通往高质量发展未来的密码。短剧的江湖方兴未艾,陈欧的“竖店”才刚刚启航,而郑州,这座立志成为“竖店”的城市,正伴随着无数屏幕上的悲欢离合,书写着属于自己的数字时代文化传奇。未来的竞争,将是生态系统与创新能力的竞争,谁能在工业化与精品化、商业化与合规化之间找到最佳平衡点,谁就能在短剧的星辰大海中,行稳致远。