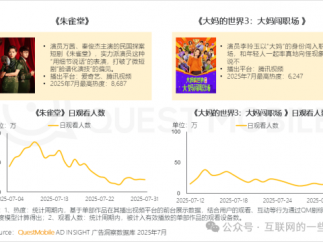

如果把全球流媒体比作一片热闹的夜市,那么中国微短剧就是最新出炉的“爆辣小串”——香气蹿得比谁都快。2025年第一季度,2.7亿人次把“小串”打包带走,同比增长整整四倍。短短几个月,来自中国的微短剧应用突破300款,像蒲公英种子一样撒向200多个国家和地区。一份来自《中国网络视听发展研究报告(2025)》的预测更是直白:这块市场迟早要长成百亿美元级别的参天大树。连一向矜持的《经济学人》也忍不住点赞:中国微短剧的国际声量,正在以肉眼可见的速度膨胀。

一、为什么外国人也会“刷到停不下来”?

节奏:15秒到15分钟,情绪被按下快进键

地铁刚到站,剧已反转三次。单集时长控制在“等红灯”的间隙,主题、冲突、人物一次给齐,像浓缩咖啡一样直击多巴胺。碎片化时代,这种“短平快”叙事正中海外用户下怀。

题材:三秒冲突+高能情绪=全球通杀YouTube上一项针对100个头部短剧频道的调研提炼出公式:3秒内砸出冲突,专业镜头语言加持,情绪密度爆表,剧情零注水。人类共通的情感——复仇、逆袭、一见钟情——披上不同语言的包装,依旧让各国观众集体“上头”。

本地化:把“中国味”调成“世界味”国产团队把成熟的工业化流程整箱搬到海外:在曼谷写剧本、在布达佩斯取景、让墨西哥剪辑师做节奏卡点。AI实时匹配当地热梗,字幕还没看清,笑点已先到。

二、不是一个人在战斗

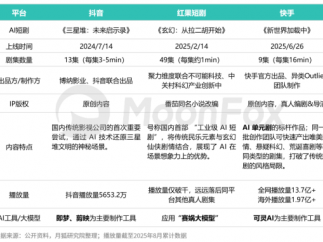

AI与产业生态的双重外挂 微短剧出海不是孤帆远影,而是一支航母编队。国内短视频产业的高度成熟,让编剧、平台、后期、宣发像乐高积木一样快速拼接。AI更是“神助攻”:

• 多语言翻译模块一小时跑完过去一周的翻译量;

• 深度学习算法自动识别高光镜头,30秒剪出爆款预告;

• 2024年上线的《中国神话》用智谱AI和文心一言写了80%的剧本,从脚本到成片仅用两周,把“技术追浪”写进片尾字幕。

从剧本架构、场景设计到译制发布,AI像一位24小时不下班的副导演,把“中国故事”包装成“全球快递”,极速投递。

三、光鲜流量背后

套路化、雷同与虚假AI的暗礁 然而,盛宴中也藏着变质的食材。情感逆袭、豪门虐恋霸榜,剧情像复制粘贴;AI换脸、合成声音游走在侵权边缘;“雷人”桥段虽带来瞬间爽感,却消耗了观众信任。微短剧若想长久飘香,终究要回到生活现场与艺术本真。

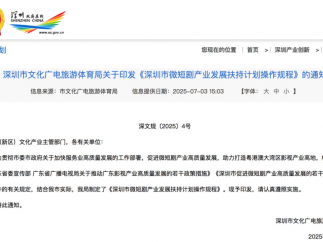

四、让短剧成为“文化轻骑兵”

微短剧体积小,却能承载大叙事。2024年,《一梦枕星河》在新加坡平台悄然上线,用苏扇技艺与古城保护做骨架,把东方美学翻译成世界语言,顺带探讨“传统如何活在当下”这一全球命题。中华文化就像一口深井,微短剧只需轻轻打上一桶,就能让观众尝到甘甜。

五、未来

既要冲刺抢风口,也要蹲苗育森林 “快”是入场券,“慢”才是长期饭票。创作者在享受技术与流量红利的同时,更需要文化自觉:深入市井,打磨故事,让每一帧都经得起跨文化、跨市场的审视。唯有如此,海外观众才会“常刷常新”,中国微短剧才能“长优长红”。